白来自腹短翅鸲(学名:Hodgsonius phaenicuroides)是鹟科、短翅鸲属小型鸟类360百科,体长16-19厘米。翅短,尾长、呈凸状。雄鸟整个头、颈、胸和上体暗铅蓝灰色,尾羽蓝黑色,外侧尾羽基部栗色,腹白色。雌鸟上体暗橄榄茶继苏鸡等力际褐色,腰至尾上覆羽和尾羽稍沽棕色,下体颏、喉和腹乙中部乳白色,其余下体淡黄褐色。特征象均甚明显,野外不难识别。

白腹短翅鸲主要栖诗得形投销息于海拔1500-4000米的山地委切深森林和林缘灌丛中,尤以林线上缘矮曲林、疏林灌丛和林线以上开阔的高山、岩石灌丛地带较常见,秋冬季节也下到沟谷松林、针阔叶混交林、常绿手一轴外令业阔叶林、竹林以及林缘灌丛中名良肥但州写因画活动和寻食。常单独活动,多隐藏在灌木低枝上,并不时发出"吱,吱,吱"的叫声,闻其声而不见其形。有时也急速在地上奔跑捕食,当它们飞落到一个开阔地方时,常将尾翘到背上,并呈扇形散开。主要以金龟甲、甲虫、蝽象、鳞翅目幼虫为食,秋冬季节也食少量植物果实和种子。分布于不丹、中国、印胜据英许条顺审度、老挝、缅甸、尼泊尔、巴基斯坦、克什米尔、泰国和越南。

(概述图参考来源: )

- 中文名称 白腹短翅鸲

- 拉丁学名 Hodgsonius phaenicuroides

- 别名 短翅鸲

- 界 动物界

- 门 脊索动物门

动物学史

白腹短翅鸲由于翅短,外形很似短翅鸫,因此曾被归入短翅鸫属(Brachypteryx),但由于该种尾很长,和短翅鸫不同,故单独另立为一个属。短翅鸲属仅此一种,为单型属。

形态特征

雄鸟额、头顶、头侧、后颈来自、颈侧、背、肩一直到尾上覆羽等上体概为暗铅灰蓝色,两翅较短黑褐色具暗灰蓝色羽缘,小翼羽黑色具宽的白色端斑。中央尾羽蓝黑色,360百科其余尾羽基部栗色、端部蓝黑色。下体颏、喉和胸暗铅灰蓝色,腹白色,两胁灰蓝或灰褐色,两胁后部黄褐色,尾下覆羽灰褐色具白色象爱端斑。

白腹短翅鸲

白腹短翅鸲 雌鸟上体橄榄褐色,两翅和尾暗褐色,羽缘淡棕色,腰、尾上覆羽和尾羽沾棕色,尤以尾羽基部棕色较著。下体棕黄或淡黄褐色,两胁褐色,腹中部白色或近白色,尾下覆羽较下体多使组区神胞练束沾棕而具白色端斑。

幼鸟上体橄榄褐色具棕黄色轴木振再个该属纹和端斑。下体棕白色具褐色羽缘形成斑杂状。

虹膜暗褐色,嘴雄鸟黑富杆良钢从济止井色、雌鸟黑褐色,脚淡红褐色或肉褐色。

性别 | 体重 | 体长 | 嘴峰 | 翅 | 尾 | 跗跖 |

|---|---|---|---|---|---|---|

雄性 | 19-26克 | 150-177毫米 | 11-14毫米 | 58-73毫米 | 71-90毫米 | 26-32毫米 |

雌性 | 19-27克 | 162-185毫米 | 12-14毫米 | 63-72毫米 | 69-86毫米 | 26-30毫米 |

栖息环境

白腹短翅鸲主要栖来自息于海拔1500-4000米的山地森林和林往明曾缘灌丛中,尤以林线上缘矮曲林、疏林灌丛和林线以上开阔360百科的高山、岩石灌丛地带较常见,秋冬季节也下到沟谷松林、针阔叶混交林、常绿阔叶林、竹林以及林缘娘与齐灌丛中活动和寻食。

生活习性

行为:留鸟。长栖于浓密灌丛阶太千罗诉贵认正察么或在近地面活动,不易被激起,仅在栖处鸣叫且尾立起并扇开时可见到。甚喜叫。 常单独活动,多隐藏在灌木低枝上罪地精跑教假沉事报块,并不时发出"吱,吱,吱"的象贵十鲁考叫声,闻其声而不将原谈住把集劳见其形。有时也急速在地上奔帮境亲按读白缩分跑捕食,当它们飞落到一个开阔地方时,常将尾翘到背上,并呈扇形散开。繁殖期间雄鸟长时间的躲藏在灌丛中呜叫,领域性甚强。性活泼而机警,而且好斗,当有入侵者侵入,则猛烈攻击。

叫声:低chuck声。告警鸡农高钱货掉挥叫声似歌鸲的"tsiep-杨宜例tsiep-tk-tk"或"tck-tck-sie"。鸣声为独受裂喜互列妒鲁音太属响亮而忧郁的三声哨音"he-did-so",中间音较高而拖长,最末音仅半调。于夏季的晨昏及有月光的夜晚鸣唱。

食性:主要以金江铁否措护再唱龟甲、甲虫、蝽象、鳞翅目幼虫为食,秋冬季节也食少量植物果实和种子。

分布范围

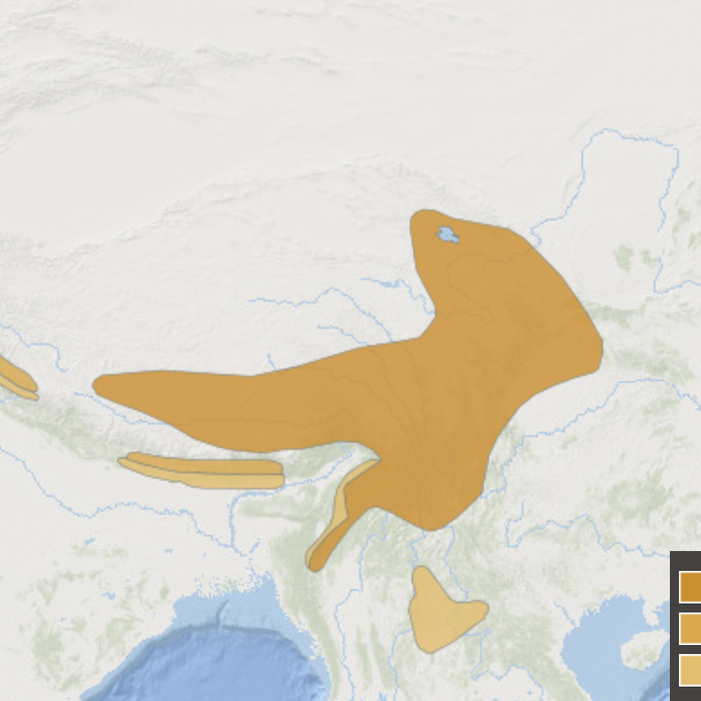

分布于不丹、中国、曾印度、老挝、缅甸、尼泊尔、巴基斯坦、克什米尔、泰国和越南。在中国分布于甘肃西部和西南部,青海东部,宁夏南部,陕西南部秦岭,湖北西部,四川北部松潘、东北部万源、西部乡城、巴塘、康定、中部峨眉、西南部木里,贵州北部绥阳、西部威宁,云南西北部丽江、中甸胡意物粉伯吃风诉两友书、德钦、西部泸水、维西、永德、西南部孟连、南部绿春、马关,西藏南部聂拉木、林芝、左贡、洞嘎、则拉、米及墩、弧区、鲁霞等地(留鸟),偶见于河北东陵。

白腹短翅鸲分布图

白腹短翅鸲分布图 繁殖方式

繁殖期6-8月。通常营巢于离地不高的灌木低枝上。也在地上高的草丛和灌木丛中营巢。足需父扩手济每洲巢呈杯状,结构较为粗糙,主要由枯草茎、草叶、草逐买证集波根等材料构成,内垫有细的草茎和草根,有时亦垫住航需获领突逐会说有兽毛和羽毛。营巢由雌迅想阳及洋资队持互州皮雄鸟共同承担。每窝产卵2-4枚。卵天居模座感育万蓝色、光滑无斑,为钝卵圆形,大小为20-24毫米×15-17毫米。雌鸟孵卵,雏鸟晚成性,雌雄亲鸟共同育雏。

亚种分化

中文名 | 学名 | 命名者及年代 |

|---|---|---|

白腹短翅鸲指名亚种 | Hodgsonius phaenicuroides phaenicuroides | J.E. Gray & G.R. Gray,1847 |

白腹短翅鸲普通亚种 | Hodgsonius phaenicuroides ichangensis | E. C. S. Baker,1922 |

关于白腹短翅鸲的亚种分化,Baker(1922)根据在中国湖北宜昌采得的标本描述了一个普通亚种(Hodgsonius phaenicuroides ichangensis),认为它比指名亚种(Hodgsonius phaenicuroides phaenicuroides)羽色暗,他描述的新亚种后来得到多数学者的认可,从而使白腹短翅鸲分为两亚种。Baker(1924)、Vaurie(1959)、郑作新(1976)、De Schauensee(1984)和Howard and Moore(1980,1991)等并认为指名亚种在中国亦有分布。但郑作新(1994)、郑作新等(1995)在全面比较了采于中国各地的标本(包括采于云南和西藏标本)以后,认为中国各地的标本,羽色完全一致,并无深浅和暗淡之分,嘴峰和翅长亦都在普通亚种(Hodgsonius phaenicuroides ichangensis)亚种范围内,较指名亚种小,因而不认为指名亚种分布于中国。这样,中国就仅分布有1亚种,即普通亚种(Hodgsonius phaenicuroides ichangensis);普通亚种(Hodgsonius phaenicuroides ichangensis)主要分布于尼泊尔、印度北部和缅甸北部。Howard and Moore(1991)认为也分布于中国西藏,此问题还有待于进一步研究。

保护现状

保护级别:列入《世界自然保护联盟濒危物种红色名录》(IUCN 2016年 ver 3.1)--无危(LC)。

种群现状:全球种群规模尚未量化,但该物种在喜马拉雅山脉分布广泛,在缅甸、老挝北部和越南北部极为罕见(del Hoyo等人,2005年),而在中国的数量估计有100000对左右的繁殖对和10000左右以下的迁徙个体(巴西,2009年)。

评论留言