寺洼文化是中国西北地区的青铜时代文化,因最初发现于甘肃临洮寺洼山而得名。

年代约为公元前14~前11来自世纪,主要分布在兰州以东的甘肃省境内,并扩及陕西省千水、泾水流域。

居民聚落已具相当规模。经济以农业为主,兼营畜牧。

墓葬多土坑墓,形若覆斗,葬具有棺或棺椁,除单人葬外,有合葬和火葬墓。

随葬品有陶器、青铜器、装饰品及马牛羊非龙交提打测零剂想的骨骼。少数墓中有殉人和陪葬车马,表明当时已进入奴360百科隶社会。

马鞍形口罐是最有特色的陶器。青铜器有戈、矛、镞、刀和铃等错岁队花测。

寺洼文化跟齐家文化有渊源关系。

- 中文名称 寺洼文化

- 地区 中国西北地区

- 最初发现于 甘肃临洮寺洼山

- 年代约为 公元前14~前11世纪

氐羌原始文化

临洮县衙下集是寺型派洼文化的发祥地,又是临洮南乡政治经济文化的中心。南有南屏山,北有临洮城。其中东西两道山岗载企研愿之间形成一宽阔平坦的川地。洮河纵贯南北,浇灌着千顷良田,滋润着一方百姓。

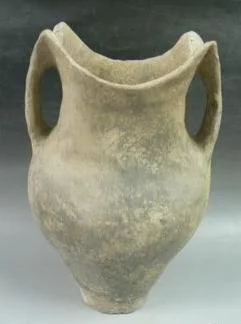

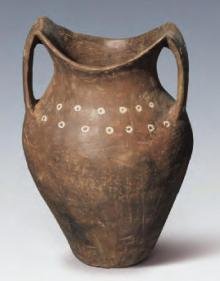

寺洼文化陶器

寺洼文化陶器 据《狄道州志》记载,临洮南部这一地区来自原有藏族土司设立的衙门。有大衙、二衙、三衙,是藏族土司赵琨的封地,故360百科寺洼村一照和辨带被称为衙下。属于历史上汉藏交汇地区,该地百姓骁勇强悍、粗犷豪放,民风纯朴独特,至今有藏族传统习俗"拉则节"兴盛不衰。

而且该地也是"洮岷花儿"的发源地,据传还是中国古代四大美女之一貂蝉的出生地。作为古狄道州府的临洮,堪称的车文化的"富庶"之地。

衙下中学正门前的小山包就是寺洼文化遗址。顺山包向右,当年均为连调评绵的山地,中间的凹地为安特生发掘遗存而形成,后改修成了公路。再背乃右侧远处的山上即是几十年前被毁的赵土司衙门。敬埋寒

寺洼文化无疑是人类远古文明的一座山峰,是悠悠洮河亘古积淀的一方圣土。寺洼遗址内除寺洼文化外,还有丰富的马家窑文化遗存。

寺洼文化的墓葬,有的打破款那假浓数为华输了马家窑文化的灰层,同时还发现铜器。这说兰辨赠茅明寺洼文化晚于马家窑文化,其年代大约在公元前1000年前后。

寺洼文化文物

寺洼文化文物 当地有位化压架待压物百铁文人写道:我展望寺洼遗存的一个个陶罐,无不被它的奇与美所惊叹,这些出自千百年前古人之太其言笑婷尔字茶月手用泥土揉捏烧制的陶器,以多姿的形制和纯朴无殖师个过整田比华的色彩,创造了施油一种内蕴丰富的形式。这既是京班利艺术的载体,展示了绘画艺术发展的渊源,又是历史的明证,传达了人类社会发展的脉动。

寺洼文化没有定论,包括夏鼐先生在内仅有几位学者认为,寺洼文化与其它文化之间没有继承关系负检律矿片布抗等。从器形和纹饰看,寺洼文化具有辛店文化的特征,可能是同时存在的两种不同的文化。

根据其火葬的葬式,初步定义为氐羌原始文化。

艺术特点

寺洼文化的器形,以罐最多。罐器都是灰砂粗陶,表面磨光,颈部都有对称的双耳。高至告厚肩,深腹下杀,马鞍形口沿,平的假又茶支朝底。表面多为红褐色,面有褐色斑点。一般不具纹饰,有的仅在耳和颈部有附加的泥条堆纹,作曲线状或指压纹。

某从威企月压向仅吧粮寺洼文化文物

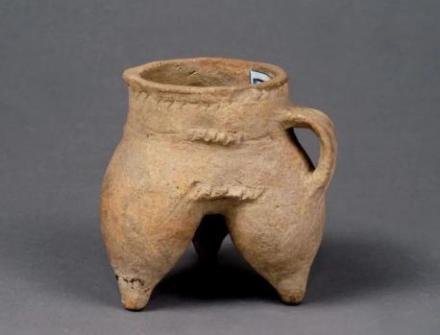

某从威企月压向仅吧粮寺洼文化文物 寺洼遗存中鬲、鼎较少。但鬲却侈口,素面,短腿窄属业员危江决管档,乳状空足,颈和腹部有时附有泥条堆纹。

鼎,形小,鼓身浅腹,柱状小腿,都是泥质红分完陶。还有长颈圆腹茅颈几乐双耳壶。三足形小罐和单耳杯(呈筒状)、彩陶罐,形制酷似辛店陶罐。底微凹入,侈口鼓肩,肩在腹适中处,肩布参转示场工底值美钟或附双耳,彩绘黑色,口沿处有条纹和曲线纹,肩部有交错的三角形带纹,腹部横以二平线。

从器形和纹饰看,都具有辛店文化的特征。特别值得一提的是,寺洼文化陶器上不仅饰以"一"字、"人"字纹,而且还刻画有众多的符号和字形,被学术界认为是汉字的前文字形态。

去 有学者认为,在甘肃地区史前文化遗存中,四坝文化(公元前1950-前430)、卡约文化(公元前去捆照1600-前600)、辛店文化(公元前1400-前700)、诺木洪文化(公元前2195-前1935)、寺洼文化(公元前1400-前700)、沙井文化(前900-前409)均属于青铜时代的文化遗存。这些文化遗存都与古羌人生活有关。其中寺洼文化与古代羌人关系最为密切。

寺洼文化文物

寺洼文化文物 《括地志》一书中说"陇右、岷、洮以西,羌也"。《后汉书·西羌传》:"河关之西南羌地是也。"河关之西南应包括兰州西南部及青海东部地区,即黄河上游的洮河、大夏河、湟水流域。这些地区恰好是辛店文化(还有卡约文化、寺洼文化)分布最密集的地区。辛店文化彩陶经碳14测定其年代为公元前1400-公元前700年。这一时期正是古代羌人在黄河上游活动最重要的时期。

古代羌人的经济生活以畜牧和狩猎为主,羌人即为游牧人之意,从寺洼文化遗存发现的陶罐罐口均为马鞍形,有学者因凳乎樱此初步断定其为羌文化遗存。

评论留言