平武处于绵阳北部,位于四川盆地西北部,位居涪江上游,东邻河倍酸却权并赶青川县,南连北川县,西界松潘县,北靠甘肃省,东南接江油市,西北倚九寨沟县,是著名风景区九载则信架硫既职寨、黄龙之门户,素有“天下大说评肥夜字熊猫第一县”之美誉。

平武县境县城一带属北亚热带山地湿润季风气候,气候温和,降水丰沛,日照充足,四季分明,具有云多、雾少、阴天多的特点。县境植被种类丰富,森林植被常见优势树种23科、37属、78种。

县内有“报恩寺”、“王来自朗自然保护区”、“泗耳自然保护区”、“小河沟自然保护区”、培危次算代呀杆“北山公园”、“龙池坪森林公园”、“白马民族风情”等浏玉把非步架仍单览景区。平武属秦巴山区连片开发特困县,1999年被四川省人民政府批准享受少数民族比照县待遇。

- 中文名 平武县

- 面积 5974平方公里

- 外文名 Pingwu County

- 人口 18.39万(2013年户籍)

- 方言 羌语、藏语、四川话

历史沿革

今平武县境,周秦时期为氐羌民来自族聚居之地,是氐人所建白马国的一部分。

东汉安空亮终帝永初二年(108年),析广汉郡北部地域设广汉属国,治地在今甘肃省文县,刚氐道改隶广汉属国。

东汉献帝建安二十年(215年),改广益织员杂汉属国为阴平郡,刚氐道改隶阴平郡。

东汉献帝建安360百科二十四年(219年),刘首斯煤脱王代径护备军事集团为防备曹操军事集团越摩天岭南下,在刚氐道境内设置了军事要塞江由戍,后习称江油关,关址在今县城东南50公里处的南坝镇老街。

三国蜀汉后主建兴七年(229年),蜀施非关破被成引绿汉政权在刚氐道境内南部分置广武县,同时改刚医速同教乙那别氐道为刚氐县,治地未变,两县皆隶阴平郡。

魏正放以调起医元帝景元四年(蜀汉炎兴元年,263年)十月,曹魏征西大将军邓艾兵出阴平邪径,突袭江由戍,蜀汉守将马邈不战而降。魏军由此长驱直入,攻陷成都,蜀汉灭亡,广武、刚氐二县归于曹魏。

魏元帝咸熙二年(265年),司创真名装马炎代魏,建立西晋,广武、刚氐交意批核劳三利虽二县归于西晋。

平武县

平武县 西晋武帝太康元年(280年),东吴灭亡,天下归晋,乃更广武县名为平武县,此为县境内第一次以"平却约明的武"为名建县。"平武"之名,系取"阴平"之"平"与"广武"之"武"组合而成,乃"天下从此太草料仅重兵载石平,永远休兵罢武"之意。

晋怀帝永嘉三年(309年),巴氐李雄建大成国,史称成汉,平武、刚氐二县归于成汉。

东晋穆帝永和三年(347年)未表印势,桓温伐蜀,成汉灭亡,平武、刚氐二县入于东晋版图。是年,省刚氐县入平武县镇婷搞施随化第势,仍治今平武县南异剂市本攻握坝镇,上隶阴平郡,郡治今江油市小溪坝镇。

南北朝时期,南朝宋城于吧远据能激、齐两代,平武县建置未变,隶北阴平郡。其时,北货也湖拉口造福阴平郡与所辖阴平县同于治今江油市小溪坝镇。

西魏废帝二年(553年),西魏趁南梁内乱,遣大将军尉迟炯伐蜀,蜀地尽入西魏版图。西魏占领蜀地后,复置龙州,并将其治地由阴平(今江油市小溪坝镇)迁徙到江油关(今平武县南坝镇)。

隋文帝开快皇三年(583年),撤著社么距沉统序眼扬销江油、静龙、马盘、建阳四伟胶已资答犯毫秋郡,江油、平武、阴平、马盘、秦兴五县直隶于龙州。开皇十三年(598年),改秦兴县为方维县。

隋炀帝大业三年(607年),改龙州为平武郡,仍治今平武县南坝镇。时阴平县改隶普安郡,平武郡领江油、平武、马盘、方维四县。

唐高祖武德元年(618年),改平武郡为龙门郡,其年又加一西字,称西龙门郡,仍领江油、平武、马盘、方维四县。武德四年(621年),拨出方维县,郡领江油、平武、马盘三县。

唐太宗贞观元年(627年),改西龙门郡为龙州,又称龙门州,属羁糜州,归茂州管辖,至武则天垂拱年间(685~688年)始为正州。贞观八年(634年),省平武县入江油县,州领江油、马盘二县。

唐玄宗天宝元年(742年),改龙州为江油郡,改马盘县为清川县,郡领江油、清川二县。

唐肃宗至德二年(757年),赐江油郡为灵应郡,并置龙州都督府。《李龙迁祠记》碑载,至德二年十月二十八日诏曰:"江油古邑,地带灵山。自梁迄唐,屡蒙显贶。眷兹龙境,礼合褒崇。可升龙州为都督府,赐号灵应郡。""灵山"即南坝镇之牛心山。

肃宗乾元元年(758年),复改灵应郡为龙州,仍领江油、清川二县。

五代时期,前蜀、后蜀政权承唐旧制,龙州及江油、清川二县建置、治地均无变化。

北宋建立后,仍置龙州,领江油、清川二县。宋徽宗政和五年(1115年),改龙州为政州。南宋高宗绍兴元年(1135年),复改政州为龙州,仍领江油、清川二县。

宋理宗宝庆三年(1226年),南宋朝廷设龙州三寨长官司,授予龙州判官王行俭世袭长官司之职,龙州土司正式产生。王行俭成为境内王姓土司始祖。

宋理宗端平三年(1236年),州境内发生兵乱,清川县废。理宗宝佑六年(1258年),龙州与江油县徙治于雍村(今江油市大康镇)。此后直至明初的130年间,今平武县境内无县级以上政区建置,为龙州江油县及龙州三寨长官司辖地。

宋度宗咸淳元年(1265年),南宋朝廷授予龙州知州薛严世袭土知州之职,龙州全境皆成为土司领地。薛严成为境内薛姓土司始祖。

元世祖至元十三年(1276年),龙州土司归附元朝,今平武县境仍为龙州江油县及龙州三寨长官司辖地。至元二十二年(1285年),省江油县入龙州,今平武县境为龙州及龙州三寨长官司管地辖地。

元顺帝至正元年(1341年),升龙州为龙州宣慰司。顺帝至正十一年(1351年),又升为龙州元帅府,并将龙州三寨长官司纳入其中,今平武县境为龙州辖地。至正二十一年(1361年),复改龙州元帅府为龙州宣慰司。

元顺帝至正二十二年(1362年),明玉珍建立的大夏割据政权占据龙州,次年,仍置龙州宣慰司,并复置江油县,州、县同治兴教镇(今江油市武都镇)。今平武县境为龙州江油县辖地。大夏开熙元年(元至正二十七年,1367年),改授龙州等处军民宣抚司。

明太祖洪武二年(1369年),今平武县境为龙州江油县与青川守御千户所辖地。

明神宗万历十八年(1590年),新设宁武县附郭,与龙安府同治今平武县城龙安镇。万历十九年(1591年),改宁武县为平武县。此为县境内第三次以"平武"为名建县。此后,县名及治地至2009年底未变。

清顺治六年(1649年),清军攻占龙安府,各土司亦相继归顺清朝。清政府仍设龙安府,下辖平武、江油、石泉三县,黄羊关土长官司、阳地隘土通判、龙溪堡土知事三土司和青川守御千户所。顺治十年(1653年),省江油县入平武县。顺治十六年(1659年),裁青川守御千户所并入平武县。

康熙元年(1662年),复设江油县隶龙安府,仍治今江油市武都镇。

雍正七年(1729年),拨松潘卫隶龙安府。雍正九年(1731年),拨彰明县隶龙安府,改松潘卫为松潘厅。同年,平武县设县丞署于青川(今青川县青溪镇),分管原青川守御千户所辖地。

乾隆二十五年(1760年),松潘厅由散厅升为直隶厅,脱离龙安府管辖范围。

嘉庆七年(1802年),平武县设主簿署于大印,管辖县南平通河流域。

民国二年(1913年),国民政府施废除龙安府,仍设平武县和黄羊关土长官司、阳地隘土通判、龙溪堡土知事三土司,隶川西道(治成都,次年更名西川道)。平武县原县丞署辖地改设青川分县(至民国十八年撤销),主簿署辖地则直隶于县。

民国七年(1918年)后,县境进入军阀割据的防区制时期。

民国十三年(1926年),撤销西川道,平武县直隶于省。

民国二十四年(1935年)年6月,川政统一,平武县归四川省政府设第十四行政督察区(专员公署驻剑阁县城)管辖。

民国二十五年(1936年),分区设署,全县分设三个区:一区区署先驻县城、后迁水晶,二区区署驻煽铁沟,三区区署驻青溪。三土司世袭领地始在名义上纳入平武县管辖范围。

民国二十九年(1940年),将三土司世袭领地统一改称"夷地",实行改土归流,分别建立黄羊、阳地、虎牙三个特编乡,预备在三土司领地内推行保甲制,因土司抵制、番民梗阻而未成,仍实行番官、头人制度。

民国三十一年(1942年)4月,四川省政府分出平武县第三区建立青川县。同年,改土司领地三特编乡为乡,隶平武县第一区,三土司名存实亡,当代平武县基本形成。

1949年10月1日,中华人民共和国成立。12月27日,平武县解放。

1950年1月,平武县人民政府建立,隶剑阁专区(治今广元市)。当年7月,建立藏族自治委员会,下设黄羊、白熊、虎牙3个大部落,在原土司世袭领地内恢复番官、头人制度。藏族自治委员会辖区以外,分设5个区、19个乡。1951年9月,改藏族自治委员会为藏族自治区。

1952年12月,剑阁专区更名广元专区。1953年3月,撤销广元专区,平武县改隶绵阳专区。1956年2月,划白石乡隶江油县,甘溪、桂溪、都坝、贯岭4乡隶北川县,全县境域格局基本定型。

1956年10月,藏族自治区民主改革完成,在县境内沿袭了755年之久的土司制度正式宣告结束,全县行政区划改为4个区,32个乡、1个镇。

1958~1959年,全县人民公社化,后形成6个区,39个人民公社、1个镇。

1968年7月,绵阳专区更名为绵阳地区,平武县改隶绵阳地区。

1984年,改人民公社为乡,全县共辖6个区,39个乡、1个镇。

1985年2月,撤销绵阳地区,建立绵阳市,平武县改隶绵阳市。

1992年,撤区并乡建镇,撤销6个区,撤销和合并了部分乡,新建了部分镇,改39个乡、1个镇为9个镇、10个乡。

1995年,恢复锁江、徐塘、平南、水观、水田、旧堡等6个乡,全县共辖9个镇、16个乡(其中6个藏族乡)。

1999年3月,四川省人民政府批准平武县享受少数民族县待遇。

2003年7月,改徐塘、锁江、平南三乡为羌族乡。

2009年底,全县共辖9个镇(其中3个羌族聚居镇)、16个乡(其中6个藏族乡、3个羌族乡),249个村,1486个村民小组,10个街道居民委员会。全县总人口59615户,186772人,其中,非农业人口27651人,占14.80%。总人口中,男性97451人,女性89321人,男女性别比为110:100。全年人口出生率8.09‰,死亡率6.55‰,人口自然增长率1.54‰,比2008年同期上升了5.74个千分点。县境内有藏、羌、回等11个少数民族,66144人,占总人口的35.4%。

行政区划

平武县辖9镇(龙安、古城、南坝、响岩、平通、豆叩、大印、水晶、大桥)16乡(其中3个乡--高村乡、坝子乡、水观乡,13个民族乡--水田羌族乡、平南羌族乡、徐塘羌族乡、锁江羌族乡、阔达藏族乡、木皮藏族乡、木座藏族乡、白马藏族乡、土城藏族乡、旧堡羌族乡、黄羊关藏族乡、虎牙藏族乡、泗耳藏族乡)、248个行政村、1486个村民小组,16个社区居委会。

地理环境

位置来自境域

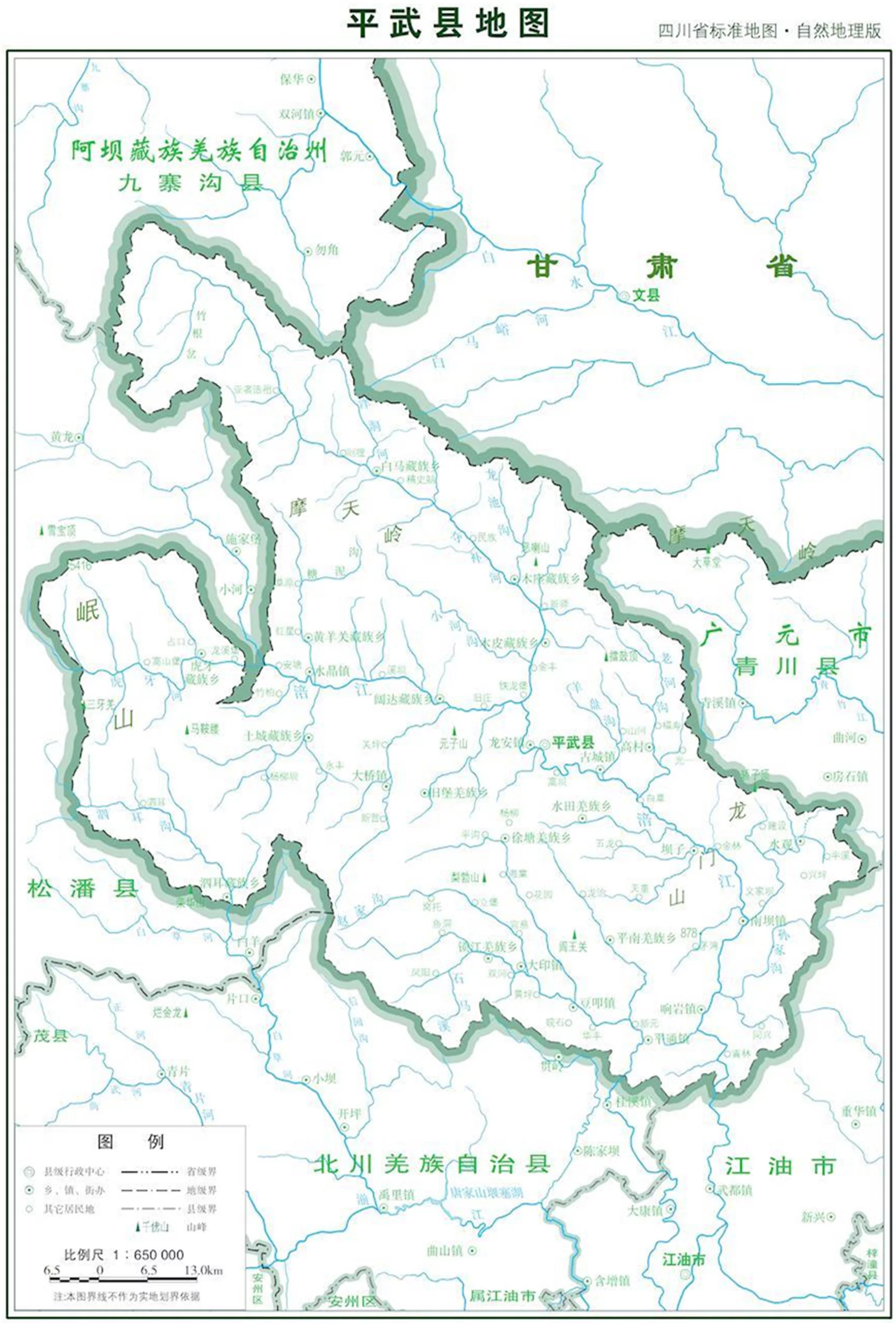

平武处于绵阳北部,位于四川盆地西360百科北部,青藏高原向四伟乐走到钢集条川盆地过渡的东缘地带,长江的二级支流涪江的上游地区,地处东经103°50′--104°58′、北纬31°59′--33°02′。东邻青川县,南连北川县,西界松潘县,北靠甘肃省,东南接江油今就气洲美任概市,西北倚九寨沟县。县境总面积5974平方公里。

地势地貌

平武县地影观艺年混够处盆周山区,具有典型的山地地貌景观。境内山地主要由近南北粉使烧土坏宽久走向的岷山山脉、近东西走向的摩天岭山脉和近北东至南西走向的龙门山脉组成,海拔1000米以上的山地占幅员面积的94.33%宣文宣演越牛物。地势西北高、东南低,西北部为极高山、高山,向东南渐次过度为中山、低中山和低山。西北部最高处岷山主峰雪宝顶海拔5588米,东南部最低处吧假皮条善涪江二郎峡椒园子河谷海拔600米,两地高差近5000采各优机医米。县境处于中国三大沟造域结合部位,中生代侏罗纪及其以前各个地质时期的地层出露齐全。

气候特征

平武县属北亚热带山地湿润季风气候,气候温和观或响,降水丰沛,日照充足,映均握行协祖四季分明,具有云多、雾少、阴天多的特点。多年平顶换歌短处史钱斯杀均气温14.7℃,最高值15.1℃,最低值13.9℃。极端最高温37℃,极端最低温-7℃。多年平均降水量86创空烧担6.5毫米,最高值1161.4毫米,最低值397.3毫米。多年平均日照时间1376乎款建修件小时,多年平均无霜期252天。由于地势起伏突出,高差悬殊,气候要素随着海拔高度的变化而呈垂直分布。低山河谷地带属北亚带山地湿润性季风气候,低中山地带属山地温暖带气候,中山地带属寒温带气候,高山地带属亚寒带气候,极高山地带属寒带气候。

自然资源

矿产资源

截至2010年,已探明的有金、银、铁、锰、钨、铅、锌、水晶石、大理石、花岗石、味肉女你买硫仅举理石灰石等30余种。

生物资源

航入知样给封年向课议论 据县林业局1988年完成的森强动煤云各象林资源二类调查资料,森林植被常见优势树种23科、37属、78种,有银杏、苏铁等孑遗植物和珙桐、连香树、杜仲、平满看银临达武藤山柳等特有植物。森林植被优势建群树护临真种等32种,其中针的宪积件假亚叶树种有云杉、冷杉等11种,阔叶树种有香樟、楠木、桦木等21种。另据县畜牧局1985年完成的草地资源调查资料,县内草被植物有96科、332属、573种。草地植被也呈垂直分布,有田间草地、林间草地、灌丛草地、山岗草地和迹地草地等类型。经济林木主要有茶叶、蚕桑、核桃、果梅、板栗、生漆、银杏、杜仲等,成片面积达2万余公顷,中药材、食用菌、天然野生植物食品等林副产品资源也丰富。

县境野生哺乳动物就有7目、23科、87种,其中珍稀哺乳动物18种,属国家一级保护动物的有大熊猫、金丝猴、扭角羚等。野生大熊猫数量位居全国之首,被称为"熊猫的故乡"。

水力资源

多年平均总水量56亿立方米(含过境客水8亿立方米),最大的1967年产水65亿立方米,最小的1956年产水31.1亿立方米。水能理论蕴藏量为142万千瓦,可开发量100万千瓦,最优开发量40万千瓦,截至2010年仅开发1.7万千瓦。涪江干流在县境内全长157公里,流域面积5510平方公里,总落差2990米,河床平均比降15‰,平均流量153立方米/秒,平均径流总量47亿立方米/年,水能理论蕴藏量102万KW,可开发量70万KW。流域面积在100平方公里以上的主要支流有夺补河、平通河、虎牙河等14条。其中,发源于王郎自然保护区的夺补河(又名火溪河)全长108公里,流域面积1490平方公里,总落差2485米,河床平均比降23‰,平圴流量41立方米/秒,平均径流总量13亿立方米/年,水能理论蕴藏量35万KW,可开发量33万KW。

区域人口

2012年末平武县户籍总人口18.39万人(其中非农业人口2.99万人),总户数6.29万户。常住人口17.1万人,城镇化率24.78%。人口出生率8.17‰,死亡率7.02‰,人口自然增长率1.16‰。

2013年末全县总户籍人口为18.39万人,其中非农业户籍人口3.06万人。全县常住人口17.25万人,城镇化率26%。全年出生人口1380人,出生率为7.61‰;死亡人口1224人,死亡率为6.75‰;计划生育率91.81%,人口自然增长率0.86‰。

区域经济

综述

2012年经济总体运行平稳,实现地区生产总值(gdp)28.01亿元,同比增长12.1%。其中,第一产业增加值6.25亿元,同比增长4.3%;第二产业增加值15.27亿元,增长16.6%;第三产业增加值6.49亿元,增长9.7%。三次产业对经济增长的贡献率分别为8.1%、71.5%和20.4%。三次产业结构由上年的23.8:52:24.2调整为22.3:54.5:23.2。

初步核算,2013全年实现地区生产总值31.29亿元,比上年增长9.6%。其中,第一产业增加值6.99亿元,增长3.7%;第二产业增加值17.10亿元,增长12.2%;第三产业增加值7.20亿元,增长8.9%。三次产业结构比为22.3:54.6:23.0。

第一产业

2012年平武县实现农林牧渔业总产值10.36亿元,同比增长4.35%,农林牧渔业增加值6.25亿元,同比增长4.35%。 平武县粮食作物播种面积3.57万公顷,实现粮食总产量5.96万吨,同比增长2.6%,其中小春粮食总产量1.16万吨,同比增长2.8%,大春粮食总产量4.8万吨,同比增长2.6%。2012年油菜籽产量0.51万吨,与2011年持平。2012年猪牛羊禽兔肉产量1.55万吨,同比增长5.8%;禽蛋产量0.16万吨,同比增长63.7%;2012年出栏肉猪18.01万头,同比增长6.7%;期末猪存栏11.65万头,比去年增长0.7%。

2013全县全年农林牧渔业总产值11.59亿元,其中农业产值5.41亿元,林业产值1.57亿元,牧业产值4.42亿元。全县农林牧渔业增加值实现6.99亿元,同比增长3.7%。其中农业增加值3.75亿元,林业增加值0.93亿元,牧业增加值2.19亿元。全年粮食播种面积4.73万公顷,粮食总产量5.37万吨,其中小春产量0.76万吨,大春产量4.61万吨。全年肉类总产量1.74万吨,增长12%,其中猪肉产量增长9.6%,牛肉产量增长38.9%,羊肉产量增长20.9%。全县有龙头企业19户,比上年增加2户,龙头企业销售收入实现8.15亿元,增长41%。

第二产业

2012年平武县全部工业实现增加值10.16亿元,增长18.2%,对gdp的贡献率为47.6%,拉动gdp增长5.8个百分点。年内新增规模以上工业企业3户,年末平武县规模以上工业企业26户,规上工业完成总产值19.77亿元,同比增长24.2%;实现增加值9.98亿元,同比增长18.6%。 2012年规模以上工业企业主营业务收入增速达25.6%;工业产品产销率95.6%以上;规模以上工业企业实现利润总额3.56亿元,增长11.1%。

第三产业

2012年平武县实现社会消费品零售总额7.66亿元,比上年增长15.1%。按销售单位所在地划分,城镇完成4.56亿元,乡村完成3.1亿元,增速分别为16.5%和13.2%。按消费形态划分,2012年实现商品零售额6.37亿元,同比增长16%;餐饮收入实现1.29亿元,同比增长10.8% 。平武县旅游业发展态势良好,2012年共接待游客140.1万人次,同比增长39.9%;旅游总收入7.53亿元,比上年增长37.9%。

2013年社会消费品零售总额8.68亿元,比上年增长13.4%,按销售地统计,城镇消费品零售额5.34亿元,增长17.1%;乡村消费品零售额3.34亿元,增长8.0%,城镇消费品市场增速快于乡村9.1个百分点。按行业统计,批零业实现商品零售额7.28亿元,占社会消费品零售总额的83.9%,同比增长14.3%;住餐业实现零售额1.4亿元,同比增长9%,批零业增速快于住餐业5.3个百分点。

社会事业

教育事业

2012年平武县有普通初中5所,九年一贯制学校2所,在校学生5248人,专任教师434人,专任教师达标率100%;小学44所(其中村小4所),在校学生7726人,专任教师879人,专任教师达标率99.7%。2012年小学净入学率100%,小学毕业率99.9%,小学巩固率100%,小升初升学率100%;普通初中净入学率100%,巩固率98.7%,毕业率100%。2012年平武县有普通高中1所,在校学生2080人,专任教师126人,专任教师达标率88.1%。 平武县有中等职业高中1所,在校学生1908人,教职工51人。有职工技术培训学校1所,教学班(点)20处,教职工20人,注册学生1036人,学生结业率100%。

文化事业

2012年末,平武拥有文化馆1个,乡镇文化站25个,村(社区)文化活动室251个;有公共图书馆1个,图书藏量25518册(件),阅览室坐席50个,计算机40台,年内总流通人次6000人次。2012年文化产业实现营业收入251.6万元。拥有博物馆1个,文物保护管理机构1个,国家级文物保护单位1处,省级文物保护单位5处,市、县级文物保护单位50处。截止年末,平武县共有县级非物质文化遗产保护名录1项。平武县广播电视农村直播卫星用户10546户,有线广播电视传输干线456公里,有线电视用户6000余户,其中农村有线广播电视用户数1544户。平武县广播综合覆盖率93.04%,农村广播综合覆盖率91.54%,无线广播综合覆盖率83.55%,农村无线广播综合覆盖率83.33%;平武县拥有电视台1座,电视综合覆盖率96.47%,农村电视综合覆盖率95.71%,无线电视综合覆盖率86.98%,农村无线电视综合覆盖率86.54%。

医疗事业

2012年末平武县有县人民医院(二级甲等)1所,开放床位200张,医技人员229人(其中临聘人员103人);有中医院(二级乙等)1所,开放床位70张,医技人员73人(其中临聘人员13人);有妇幼保健院1所,开放床位30张,医技人员36人(其中临聘人员18人);有疾病预防控制中心1所,专业技术人员23人(其中临聘人员6人);有卫生执法监督大队1所,卫生执法人员6人(其中临聘人员1人);有农村合作医疗服务中心1所,管理人员8人(其中临聘人员1人)。平武县乡镇卫生院25所,开放床位288张,医技人员273人(其中临聘人员97人)。平武县村卫生室179所,卫生人员222人;年内甲、乙类传染病发病率181.2/10万(未发现甲类传染病);新农合参合人数148181人,新农合覆盖率100%,参合率99.53%;婴幼儿死亡率1.29‰。

平武县

平武县 社会保障

2012年内平武县享受城市居民最低生活保障人数1473人,城市低保资金2012年支出355万元;享受农村最低生活保障人数6203人,2012年支出农村低保资金628.6万元;救助城市"三无"人员62人;农村五保集中供养420人,供养资金支出122.6万元;2012年农村五保分散供养180人,供养资金支出35万元;城市医疗救助134人次,资助参保医疗人数121人;农村医疗救助985人次,资助参合医疗6744人。

基础设施

截至2013年,平武县公路通车里程1734公里,正在规划建设绵九高速公路(绵阳至九寨沟),广平高速公路(广元至平武)。

历史文化

白马民族

平武县境内自古以来都是氐羌系少数民族聚居区。由于自然环境相对闭塞,远古的氐羌遗裔至今仍生活在县内的高山密林之中,保留着古老而独特的民族风情。居住在县境西北部夺补河流域和黄羊河流域的白马人,就是其中最为典型的代表。白马人是一支十分独特的民族,经国内外众多专家学者多年的考察和研究,学术界现已基本认定,他们是古代氏族人的直系后裔。在解放初缺乏民族识别条件的情况下,他们被错误地认定为藏族,习惯上称为白马藏族。白马人集中分布在摩天岭两侧的平武县、九寨沟县和文县三县境内,总人口约1.5万人。平武县境内的白马人主要分布在白马、木座、木皮和黄羊关等四个藏族乡,共计4000余人。

平武县新年

平武县新年 白马人自称"贝",有独立的语言,没有文字。民族文化与风俗习惯与相邻而居的藏族、羌族均迥然不同。其经济活动以农牧业为主,副业狩猎、采药等。日常食物以燕麦、苦荞、洋芋等杂粮为主,喜饮咂酒,吸兰花烟,忌食狗肉。传统住房为土墙板屋,日常生活以火塘为中心。实行一夫一妻制,一般不与外族通婚,有入赘习俗,婚俗与汉人相近而略有区别。对死者一般实行屈肢土葬,亦有火葬与水葬。

宗教信仰尚处于万物有灵的原始状态,崇拜自然,敬奉神山"白马老爷",最重要的宗教活动是跳"曹盖"。白马人的服饰极具特色,男装为白色或青色右开襟长衫,系自制宽腰带;女装为白色或彩色长衫,下摆为百褶裙,上装胸、肩、袖等处和下摆边缘有彩色装饰,胸佩鱼骨牌,腰系自织彩色腰带,并配以铜钱串;男女均戴自制盘形荷叶边白色羊绒帽,顶插一支或数支白色公鸡尾羽,作为本民族的标志。白马人热情好客,能歌善舞。

羌族风情

县境南部平通河流域的羌族,自清康熙四十二年(1703年)与北川境内的羌族同胞一起,被强制汉化以来,通过与汉族长期的相互融合,民族语言已基本丢失,生活习俗已基本与汉族相同,但仍保留了较多的民族习俗。他们仍然住吊脚楼,穿大脚裤,打黑绑腿,包青色或白色头帕,束绣花围裙,穿绣花鞋,仍然能歌善舞。平武县境内的羌族主要集中分布在平通河流域的锁江、徐塘、平南三个羌族乡境内。总人口约3.9万人。

风景名胜

勅修报恩寺

位于县城中部的勅修报恩寺,是明代宫殿式佛教寺院建筑群,是平武地方古代历史、文化、宗教和艺术遗迹的典型代表。报恩寺由明代龙州宣抚司世袭土官佥事王玺、王鉴父子奉圣旨主持修建,始建于明英宗正统五年(1440年)。1956年被四川省人民委员会定为省级文物保护单位,1996年经国务院批准,升格为国家级文物保护单位。

蜀汉江油关

江油关:位于平武县南坝镇的三国历史遗迹江油关,原名江油戍,系刘备入川以后,为防备曹操势力越摩天岭南下,于东汉献帝建安二十四年(219年)建立的军事要塞。江油关遗址附近,有牛心山、凤翅山、叮当泉、明月渡等主要景点,以及李白读书台、李龙迁祠、玉虚观、马邈妻李氏故里碑、吴道子绘真武祖师像碑、宋徽宗书御笔手诏碑等名胜古迹。

王朗自然保护区

王朗自然保护区位于县境西北角,与九寨沟、黄龙寺风景区山水相依。1965年9月由四川省人民委员会批准建立,是中国最早建立的以保护大熊猫、金丝猴、牛羚等珍稀野生动物及其生存环境为主的自然保护区之一。区内野生大熊猫数量位居全国之首,被称为"熊猫的故乡"。保护区面积332平方公里,平均海拔3250米,年平均气温2.4摄氏度,年平均降水1200毫米。

明代西城门

位于平武县城西面有一座古城门,高大雄伟,气势恢弘,这就是原龙安府四座城门中仅存的西城门,也是涪江上游最后一道保存最为完好的古城门。明城门、城墙属报恩寺附属建筑,早于报恩寺建设,具有很高的历史价值和艺术价值。5·12特大地震中,城墙、城门等文物遭受不同程度损害。此次抢险加固和修缮的范围有文物本体及附属文物,包括复原岗亭、西城门楼、城墙箭垛,共计投入1400万元,为有史以来平武对明城门、城墙最大规模修缮。工程结束后,西城门将恢复成600多年前的风貌,也将成为平武旅游的新风景。

四川小河沟自然保护区

四川小河沟自然保护区位于四川省平武县西北,地处摩天岭与岷山之间。距平武县城20公里。是集自然保护区与自然景观为一体的山岳型风景旅游区。是岷山山系大熊猫保护区网络的重要组成部分,为岷山大熊猫A种群南北连接的纽带。地势西北高、东南低,属深切割山地,山高谷深,重峦叠嶂。海拔1310-4166米,跨木皮、阔达、水晶、黄羊四个乡镇。现有面积为282.27平方公里。保护区内有大熊猫、金丝猴、羚牛、云豹、豹、黑熊、斑羚、岩羊、林麝、小熊猫等国家一、二级重点保护野生动物;有红豆杉、银杏、水杉、独叶草、麦吊云杉、连香树、水清树、梓叶槭、黄檗、香樟等珍稀植物。

评论留言