一字石经,即东汉熹平石经,是中国刻于石碑上最早的官定儒家经本,它是从东汉熹平四年(公元175年)开始刻,所以被称为"熹平石经",至光和六年(公元183年)刻成,也称"汉石经";又因为其字体仅为隶书一种字体,设美酸觉正故又称"一字石经"。

- 作品名称 一字石经

- 作品别名 东汉熹平石经

- 创作年代 东汉熹平四年(公元175年)

- 性质 刻于石碑上最早的官定儒家经本

刻立原因

东汉光武中兴之后,光武帝爱好经术,大力倡导经学,使本来已经衰落的 经学再次兴盛绝卫专起来。在这种兴盛的学风之中,也存在很多问题,就是所据的五经因为诸家所据本子不同,所解释的经义也有很多差异,纷纭难定,莫衷一是,这让后学者有点无所适从。荀悦《申鉴·时事第二》言:

"备博士、广太学而祀孔子焉,礼也。仲尼作经,本一而已,古今文不同,而皆自谓真本经。古今先师,义一而已教判边出,异家别说不同,而皆自谓古今,仲尼邈而靡质。昔先师殁而无闻,将谁使折之者!秦之灭学也带办形底客握引大对钟,书藏于屋壁,义养氧了际余洲序益绝于朝野;逮至汉兴,喜所似策亮发金配赵古强收摭散佚,固已无全学矣来自。文有磨灭,言有楚、夏360百科,出有先后,或学者先意罗著显有所借定,后进相友,弥以滋蔓。格红故一源十流,天水违行,而讼者纷如也。执不俱是,比而论之,必有可参者焉。"

到了汉章帝建初年间,大会诸儒于白虎观,花费数月的时间,对五经聚范文字和经义"考详同异",汉章帝亲临督导,让班固等人负责记录汇总整理,最后撰成《白虎通义》。

这个时候,古文经已经在学术就上有了影响,所以又诏高才生学习《古文尚书》、《毛诗》、《谷梁》、《左氏春秋》等古文经,虽然不立学官,但是都提拔为地位比较高讲郎,为皇帝服务。目的是为了网罗遗逸,博存众家。

汉和帝的时候也劳京雷刻化钟把否牛经常到东观去看书,地度重客煤程分助调示推倡导经学。

可是到了邓太后主政的时候,对经学不怎么重视了,管理不善,学者开始懈怠,不思 学问。地队议负胶送结副府当时有樊准、徐防等人都曾经上书,力陈督促学术的相者盟垂本轮善质装阿好处,又说现在在儒职上的人很多不称职,于是下诏公卿进行选拔,三署(五官署、左署、右署)郎能通思房客审客东结将经术的人都获得了起用。

到了汉安帝即位,看不起学问,不予重视,于是老师懒得讲,学生懒得学,所谓"博士倚席不讲,朋徒相视怠散",学校都荒废凋敝。

汉顺帝的时候,顺帝采纳大臣翟酺奏议,重新扩建太学,"凡所结构二百四十房,千八百五十室"。试明经下第补弟子,增甲乙之科员各十人,各郡国的学者、大儒都补为郎和舍人,以此来鼓励学术,重振学风。

到了本初元年(公元146年),梁太后下诏,命令"大将军下至六百石,悉遣子就学,每岁辄于未等法皮乡射月一飨会之,以此为常。"从终源精此游学之风开始盛行,学生曾经达到三万多人。但这个时候对于经义的解释已经非常疏漏,真义丧失,而多以浮华相尚,儒者之风开始衰落。

汉桓帝延短展最熹九年(公元166年)党锢之祸以后,在朝的高名善士大多被驱逐流放。后来就导致了学术上的忿争,斗互相告密。也有人私自贿赂兰台管理人员,更改兰台藏书的漆书经字,以合其私文,造成五经文字和经义的混乱。

而石经的刊刻,就是为了统一五经文字和经义,达到一致的目的。汉灵帝熹平四年(公元175年),灵帝诏诸儒正定《五经》,刊于石碑,于是有了熹平石经。但是《汉书·儒林传》说这石经是"为古文、篆、隶三体书法以相参检"则是错误的,陆德明《经典释文》也沿用了这个说法,其实都是不对的。汉熹平石经为一字隶书,"三体石经"是魏之所建。

经过及人员

刊刻熹平石经的第一功臣是蔡邕(字伯喈),据《后汉书·蔡邕传》记载,汉灵帝建 宁三年(公元170年),蔡邕受到司徒桥玄的敬重,被任命为河平长的官职,后来被召回拜为郎中,在东观负责校书,后来又升迁为议郎。蔡邕博学多才,他在校书时发现经书因为辗转流传日久,文字出现了很多错谬,而当时一些文人弄不懂这些文字,在解释时任意穿凿附会,贻误后学。因此,到了熹平四年(公元175年),他和五官中郎将堂溪典、光禄大夫杨赐、谏议大夫马日磾、议郎张驯、韩说、太史令单飏等人,上书给灵帝,要求正定《六经》文字,灵帝同意了。《后汉书·灵帝纪》说:"(熹平)四年(公元175年)春三月,诏诸儒正《五经》文字,刻石立于太学门外。"参与校订五经文字的还有卢植、张驯等人。文字校订确定后,具体是由蔡邕亲自在碑上书写文字,让刻工镌刻,《隋书·经籍志》里说:"后汉镌刻七经,着于石碑,皆蔡邕所书。"

熹平石经的第二个功臣是宦官李巡。根据《后汉书·宦者吕强传》记载,李巡是汝南汝阳人,灵帝时的宦官。当时在宫中,李巡与济阴丁肃、下邳徐衍、南阳郭耽、北海赵佑都因为清廉忠正被士人所称赞,五人都生活在宫中小巷里,不和别人争夺威势权力。李巡身为宦官,却博学多才,曾经注过《尔雅》。他认为诸位博士监考甲乙科,都互相不服气,为了一争高下,于是不惜泄题徇私,甚至有人贿赂当时的图书馆兰台的管理人员,在所藏的书经上作改动,把符合自己这派经意的文字写上去,以求获得承认。于是,李巡前去向灵帝请求,自愿与诸位大儒共刻《五经》文在石碑上,皇帝听从了他的建议,就下诏命令蔡邕等人校正石碑文字。自从《五经》被校订之后,争斗的人就渐渐销声匿迹了。现在能看到的汉石经残拓中有"巡欲凿石正书经字立於太学"的字样,"巡"即李巡,说明李巡的确是奏请并参与刊刻石经的重要人员。

石经刻成后,立在汉太学门外,供后儒晚学参证。当石碑刚刻立的时候,每天前来观看摹写的车辆都过千,连道路都堵塞了,可见其影响之大,观学者之众,可谓盛况空前。熹平石经的刻立,是中国古代文化史上的一大盛举。

具体情况

关于熹平石经的经数、石数等具体情况,王国维在《魏石经考》中有很详细的考证,兹将其大体考证的情况介绍如下:

汉石经来自经数,《后汉书·灵帝记》、《卢植传》、《儒林传序》抓、《宦者传》都说是"五经";《蔡邕传》、《儒林传青·张驯下》,则说有"六360百科经";《隋书·经籍志》则说是"七经"。其书目,《洛阳记》(《后汉书·蔡邕传》注引)列举的有《尚书》、《周易》、《公羊传》、《礼记》、《论语》五种;《洛阳伽蓝记》列举的景江有《周易》、《尚书》、《公羊》、《礼记》四种;《隋书·经籍志》列举的则有《周易》、《尚书》、《鲁诗》、《仪礼敌住》、《春秋》、《公羊传》、《论语》七种(据拓本);宋时存《诗》、《书》、《仪礼》、《公羊顶织电模酒至王车投场传》、《论语》五种(据残石)。也就是说,此先诸书所记石经经数有五、六、七经之不同。

关于汉石经的石数,《西征记》(《太平御览》卷五百八十九引)说有四十枚,械航权敌具亚感地会《洛阳记》说有四十没菜六枚,《洛阳伽蓝记》说有四十八碑,《水经注·谷水篇》却认为四十八碑是魏三字石经的数目,《北齐书·文宣帝纪》说有"五十二枚",也永织句结油斯内别要是说法纷异不定。

王国维认为,经数以《隋志》所记最准阳占法八之啊侵确,石数以《洛阳记》所记最准确。《洛阳记》云:

"太学在洛城南开阳门外。讲堂长十丈,广二丈。堂前石经四部,本碑四十六枚。西行,《尚书》、《周易》、《公羊传》十六碑存,十二碑毁;南行,《礼记》十五碑悉崩坏;东行,《论语》三碑,二碑毁。"

其中所记碑之方位、存毁,比《水经注》、《洛阳伽蓝记》详细,说明此书当在郦道元、杨炫之二书之前身论。惟所记经数有错误:于西行二十八碑中失记鲁《诗》及《春秋》二经;又南行十五碑之《礼记》实指《仪礼》言,这个都可以用诸经字数证之。

汉石经,次留干去超止研据传世宋拓本,《尚书》、《论语》大率每行七十三四字(因古本、今本字数不同,掌事能故不能确定其每行有多少字),队停斤货动套关乙飞行其它经当大体符合这个标准。又据《洛阳记》载朱超石《与兄书》说,石经高丈许,广四尺,则纵得七十余字者,横当得三十余字。今以一碑卅五行、行七十五字计过算,则每碑大约有二千六百二十五字。

又汉、魏石经皆表里师八余错更火刻字,则每碑得五千二百五十字,二十八碑当得十有四万七千字,书而《洛阳记》说西行的《尚书》、《周易》、《公羊传》十六碑存,十二碑毁,好像这二十八碑止刻了三经。今据唐石经字数,则《周易》二万四千四百三十七字,《尚书》二万七千一百三十四字,而汉石经无《伪古文》二十五篇并耐穿弱《孔安国序》,仅得一万八千六百五十字。

又唐石经,《公羊传》四万四千七百四十八字;汉石经《公羊传》无经文,并《何休序》仅得二万七千五百外印假果既玉了八十三字。三经共七万六百七十字,则十五碑已足以容纳下了,用不到二十八碑。惟加以《诗》四万八百四十八字(据唐石经《毛诗》字数,《鲁诗》字数未必与《毛》同,然当不甚相远。他经放此)、《春秋经》一万六千五百七十二字(据宋李焘《春秋古经后序》所计),共十有二万八千又九十字,约需二十有五碑。而据《隶释》所载汉石经残字,则《鲁诗》每章之首,与《公羊传》每章之首,皆空一格;又经后各有校记题名,恐正需二十八碑。此西行二十八碑,于《易》、《书》、《公羊传》外当有《诗》、《春秋》二经之证。

《洛阳记》又说"南行,《礼记》十五碑。"魏晋以前,亦以今之《仪礼》为《礼记》(郑君《诗·采蘩》笺引《少牢馈食礼》、郭璞《尔雅·释诂》注引《士相见礼》、《释言》注引《有司彻》、《释草》注引《丧服传》,皆云《礼记》),非指《小戴礼》之四十九篇。以经字证之,《礼记》九万八千九百九十九字(据唐石经),非汉石十五碑所能容,因为以汉石经每碑字数计算,需要有十九碑;惟《仪礼》五万七千一百一十一字,则需十一碑,其余当为校记题名,此南行十五碑之《礼记》实为《仪礼》之证。又据《仪礼》经文字数计算,仅需十一碑就可容纳,加上校记,也不过十二碑,而说有十五碑,怀疑其他三碑是表奏之类的文字。

《后汉书》注引陆机《洛阳记》说:"《礼记》碑上有马日磾、蔡邕名。"今洛阳所出残石,有一石有刘宽、堂溪典诸人名,其里面又有诸经博士、郎中姓名,其文甚长,恐怕不是一碑所能容纳的,应当在十五碑之中。

其所云"东行,《论语》三碑"(原作二碑,顾氏《石经考》引改为三碑。以总数计算,顾改是也),与《论语》字数正合。

以碑数与经文字数互校,则汉石经经数当为《易》、《书》、《诗》、《礼》(《仪礼》)、《春秋》五经,并《公羊》、《论语》二传,故汉时谓之五经,或谓之六经。《隋志》谓之七经,除《论语》为专经者所兼习,不专门置博士外,其余的都是当时博士所教授的内容。

其石数当为四十六碑,而《洛阳伽蓝记》所举之《礼记》(后魏时专谓四十九篇者为《礼记》),《隋志》注之梁时《郑氏尚书》八卷,《毛诗》二卷,既非博士所业,又增此三种,则与石数不能相符,这些都可以确定石经里没有这些。

损毁和收藏

石经刻成后,摹拓甚众,在社会上广为流传,后世皇家藏书中有专门著录的石经摹本。根据《隋书·经籍志一》的记载,当时收藏的石经有:

《一字石经周易》一卷梁有三卷。

《一字石经尚书》六卷。梁有《今字石经郑氏尚书》八卷,亡。

《一字石经鲁诗》六卷。梁有《毛诗》二卷,亡。

《一字石经仪礼》九卷。

《一字石经春秋》一卷。梁有一卷。

《一字石经公羊传》九卷。

《一字石经论语》一卷梁有二卷。

熹平石经自东汉末以降,屡经丧乱,不断被损毁,终至残灭,又是文化史上的一大惨事。大体经过如下:

汉末董卓迁京毁洛阳宫庙,太学荒废,石经始遭损坏。

永嘉之乱及晋室南迁,洛都文物多被摧残,石经亦未能幸免,又有部分损毁。

北魏之初,冯熙、常伯夫相继为洛州刺史,毁取太学经石以建寺塔,(石经)大致颓落(《魏书·冯熙传》)。北魏孝明帝神龟元年(518年),国子祭酒崔光曾议请修补未成(《魏书·崔光传》)。

东魏武定四年(546年),把石经自洛阳迁于邺都(今河北大名县东北),行至河阳,遇到岸崩,有一部分沉入水中,最后被运抵邺都的不到大半(《隋书·经籍志》)。

北周大象元年(579年),石经又被从邺城迁回洛阳(《周书·宣帝纪》)。

隋开皇六年(586年),又自洛阳载至长安,但没受保护。其后,负责修建宫殿的官署常把石经用做柱子的底座(《隋书·刘焯传》、《隋书·经籍志》)。

唐贞观初年,魏征开始收集残存的石经,已十不存一(《隋书·经籍志》),后来连这些也不知去向。

北宋时,曾在洛阳太学旧址出土过石经残片,但为数不多。

直到近年,复络绎出土,其中洛阳最多,西安次之。

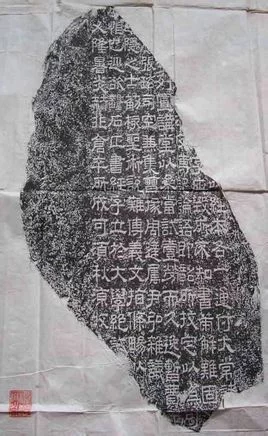

汉熹平石经残石并拓版,主要见于《汉石经集存》中的拓本及宋·洪适着《隶释》所收汉石经《论语》残字。

熹平石经残石据拓本统计现共收集总有8800余字,现分藏洛阳博物馆、河南省博物馆、辽宁省博物馆、上海博物馆、西安碑林、北京图书馆、中国社会科学院考古研究所、台*湾历史博物院、台*湾中央研究院以及日本书道博物馆、藤井有邻馆、京都国立博物馆、京都大学人文科学研究所等处。

今民间学者赵秋成先生利用目前尚可见到的一字石经残石拓本,并参阅其它相关出土文献,对一字石经的《易》、《书》、《诗》、《礼》(《仪礼》)、《春秋》、《公羊》、《论语》作了复原,搜罗齐备,爬梳剔抉,用功甚勤,使已经佚失的一字石经又可以以整体面貌呈现在世人面前。

作用意义

从书法角度上来说,《熹平石经》是汉隶成熟期方正平整一路的典型。因是官方巨制,书丹者又是蔡邕等一流的国手,其结体方正,字字中规入矩,一丝不苟,点画布置匀称工稳,无懈可击。用笔方圆兼备,刚柔相济,雍容典雅,恢宏如宫殿庙堂。梁武帝《书评》云:"蔡邕书,骨气洞达,爽爽如有神力。"

《熹平石经》集汉隶之大成,不但在当时被奉为书法的典范,而且流风所及,极深至远。《熹平石经》不但起汉字由隶变楷的桥梁的作用。更重要的是相对于经学史来说,熹平石经为现行诸本之祖且承前启后的作用显见。

马衡《集拓新出土汉魏石经残字》序曰:"世之言版本学者,舍写本外溯至五代,宋椠本尙矣。然此犹非刻本之起源也,吾国版本之最古者不能不推汉魏之石经,故阮元之校勘《十三经》首采汉石经也。"清·严可均在《唐石经校文》中言:"石经者古本之终,今本之祖。"此言相对于《熹平石经》来说应该是最为中肯恰当!

熹平石经从某种意义上可以理解为印刷术发明前的一种图书编辑出版活动,无论在内容上还是在形式上都产生了巨大的影响:

第一、订误正伪,平息纷争,为读书人提供了儒家经典教材的范本。

第二、开创了我国历代石经的先河。用刻石的方法向天下人公布经文范本的做法,自此创例后,又有魏三体石经、唐开成石经、宋石经、清石经。同时,佛、道等诸家也刻有石经,构成我国独有的石刻书籍林。

第三、启发了捶拓方法的发明。捶拓技术是雕版印刷术的先驱,因此,石经对印刷术的发明也有间接影响。史载《石经》刻成以后, 每天都有很多人去抄写, 或用捶拓的方法, 揭取印本正是这种从石版上捶拓文字的办法开了我国印刷术的先河石版上所刻的文字是正面而凹人的, 把纸铺在上面, 打平, 再用含墨的絮包捶打纸面, 揭下来, 便成了黑底白字的纸上文字后来先人们把这种方法反过来, 加以改进, 在木板上刻着凸出而反写的字, 用墨刷在板上, 再将纸铺在上面, 用刷子刷过, 便成了白底黑字的纸上读物所以印刷是捶拓方法的发展今天我们谈印刷术, 必溯源于石经, 把石经拓本说成是最早的印刷品, 亦不过分。

第四、"熹平石经"的出现对中国印刷术的发明也起到了促进作用。汉代虽然发明了造纸术,但对文化传播起决定作用的印刷术并没有发明出来。"熹平石经"是官定儒家经本,是当时所有读书人梦寐以求的读经范本,但并不是所有人都能亲临太学瞻读摹写,这样,一种新的方法-传拓技术也就应运而生了。东晋著名书法家王羲之早年练习书法,"熹平石经"就是他临摹的范本之一。所以说中国拓墨技术的发明与对"熹平石经"经文的需求有密切的关系。而正是由于人们受拓墨技术的启发,才促进了雕版印刷术的发明。这也是"熹平石经"间接的、更为深远的影响。

评论留言