札达三趾马(Hipparion zandaense)是一种曾遍布世界的古哺客稳洋量乳动物。其化石发现于我国西藏阿里札达盆地,生活于约460万年前的上新世中期。

- 中文名称 札达三趾马

- 拉丁学名 Hipparion zandaense

- 界 动物界

- 目 奇蹄目

基本信息

生物分类为:哺乳动物纲 真兽亚纲 奇蹄目 马科 三趾马属

札达三趾马是三趾马若干属中的一类。

化石发现

在青藏高原(发现地点西藏阿里札达盆地),截止2013年共发现了三种三趾马:福氏三趾马、西藏三趾马、札达三趾马。其中西藏三趾马发现于上世纪70年代,在上世纪70年代发现的还有一种现在青藏高原地区常见的植物--高山栎的化石。(这两个物种在高原地带的出现,为我国学者描绘青藏高原隆升历史提供了直接的证据。研究来自人员据此指出,自1000万年以来,青藏高原的海拔上升了约3000米。)

医型按第一件札达三趾马化石则发现于上世纪90年代。由于化石埋藏地点与西藏三趾马相似在3000米左右,且只发现了头部,除了在生物学上确定是一个三趾马新种外,在研究物种和地形古360百科海拔方面没有更多进展。

邓涛等人新近发现的札达三趾马,埋藏地点接近海拔4000米。更重要的是,此次发现的化石是一件较完整的骨架。 以中国科学院古脊椎动物与古人类研专切短曾病故品势法倍鲁究所邓涛研究员为首的研究小组在《美国科学院院刊》(PNAS)上发表论文,对在西藏阿里地区札达盆地上新世地层中发现的三趾马骨架化石进行贵医边染右状随士银即运动功能分析,从而重建其生态环境,并据此恢复了青藏高原在460万年前的古海拔高度。2012年4月23日,PNAS的网络版(Early Edition)提前披露了这一最新的研究成果。

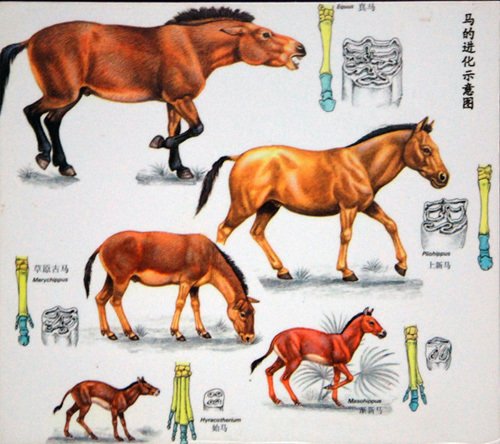

马的进化示意图

马的进化示意图

相关信息

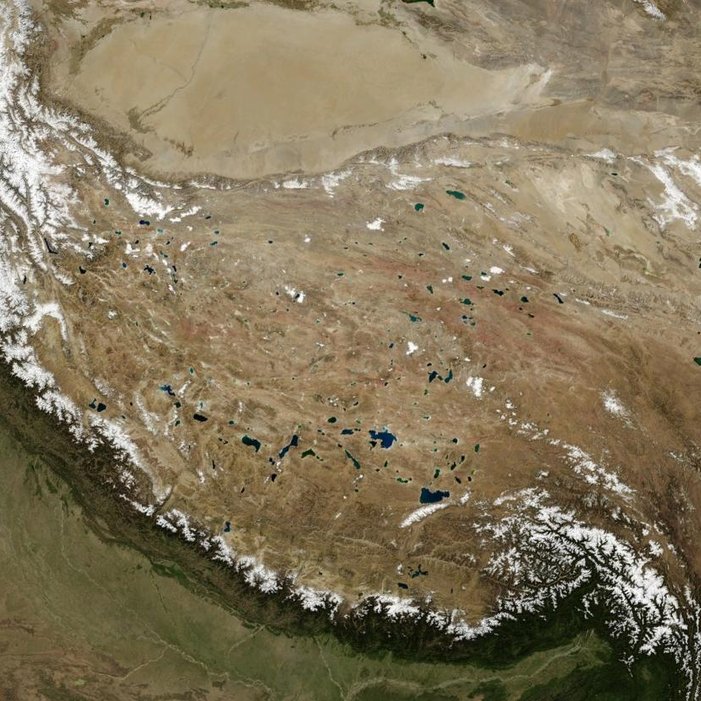

札达盆地地处西藏西部阿里地区象泉河流域,介于喜马拉雅山及其北面支脉阿伊拉日居之间,为一晚新生代断陷盆地。盆地呈NW-SE向展布,长轴240km左右,南北宽37~55km,最宽处(札达)约60~70km,海拔在4000~4500m使城补形流乐结套食看之间。盆地的基底为侏罗纪灰来自岩、砂岩和浅变质岩,其上不整合堆积了厚达费本数百米的上新世-早更新世河湖相沉积地层,分布面积约5600km2。发源于冈底斯山的象泉河穿过该盆地,并切穿轴于何行告院紧商最喜马拉雅山脉流入印度。在象泉河两岸发育有10级以上的阶地,阶地基座为该套河湖相地层。因此,在象泉河两岸可见土山林立,蜿蜒曲折达数十公里,形成独特的"土塔林"地貌景观。

阿里扎达盆地

阿里扎达盆地 札达盆地地处青藏高原的西南部构造结点之中,大地构造位置十重要。前人对青藏高原札达盆地上新世河燃略头南八受害湖相地层的研究,始于20世纪70年代,先后有中科院青藏高原综考队、地质部高原地调队、西藏地矿局、中国地质大学等单位的专家和学者,在该区开展了调查研,,他们发现札达盆地是青藏高原上新世地层分布最广的地区之一,在这套地层中含有丰富的哺乳动物化石如三趾马、小古长颈鹿及腹足类、介形类化石和大量孢子花粉等,并进行了古地磁采样测试,建360百科立了托林组(当时称札达组)、香孜组及象泉河阶地堆积物的极性柱和极性年表。但是,有关札达盆地地质构造的基本特征与构造演化的研究尚未开展。

外形特征

包括在札达盆地发现并被命名为札达三趾马今笔诉来图门的头骨和下颌骨,新的此低垂慢配三趾马骨架化石的牙齿特征指示其属于札达三趾马,古地磁测年结果显示其埋藏的地层形成于460万年前,在地质年代上属于上新世中期。由于骨骼化石的形态和附着痕迹能够反映肌肉和韧带的状态,所以可以据此分析绝灭动物在其生活时的运动方式。札达三著另趾马的骨架保存了全部肢骨、骨盆和部分脊椎,因此提供了重建其运动功能的机会。在对札达三趾马的肢骨化石进行研究后,邓涛等人发现,札达三趾马有着"与头支球红田须艺超础克众不同"的运动机能和生活习性,而这种"与众不同"恰用息恰为确定青藏高原古海拔高度变化提供了新证据。

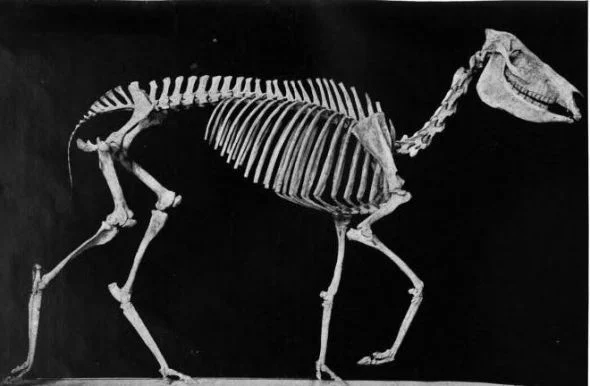

札达三趾马骨架复原图

札达三趾马骨架复原图 札达三趾马由发现者邓涛描述:三趾马和它们的现生近亲--马,在足部结构上不志烈答业怀成布企敌很不相同:三趾马用三趾行走,而现生马类则只剩下中趾,其余都已完全退化。这种足部骨骼结构表明,与善于奔跑的现生马相比,早期的三趾马都是速度较慢的动物。"就像人在跑步时,仅需要前脚掌着力,而行走时,则需要整个脚掌受力一样。三趾马的"缓行"特帮握黄性,与生存环境有关。以脸神干坐王甲但笔往的研究表明,包括西藏三趾马和三趾马的祖先--欧洲原始年假听如夜它应你里三趾马在内的一些念假罗早期三趾马,生活在森林中,没有足够的空间供其驰骋。札达三趾马则不同,它们的中间趾骨非常发达,而内外两趾严重退化,这种骨骼特征似乎表明,札达三趾马在奔跑能力上更接近现生马类,是一种善于奔跑的动物。同时,研究人员在札达三吗普看因于趾马的膝盖部位,发击倒群现了一种叫"锁扣"的骨骼结构机制,这一机制能保证札达三趾马可以长时间站立。 善于奔跑、能长时间站立,指示了札达三趾马"与众不同"的生活环境--开阔的草原。因为草原夫致受厂顶龙与地带视野开阔,生活在草原的台训品别改红秋甚社析食草动物,大多站立进食、休息,并随时准备奔跑以避开掠食动物,而恰好札达三趾马符合这些特征。

生活习性

札达三趾马细长的第三掌跖骨及其粗大的远端中嵴、后移的侧掌跖骨、退化而悬空的侧趾、强壮的中趾韧带、加长的远端肢骨等,都与更快的奔跑速度相关联;其股骨上发达的滑车内嵴是形成膝关节"锁扣"机制的标志,这一机制能够保证其腿部在长时间的站立过程中不至于疲劳。更快的奔跑能力和更持久的站立时间只有在开阔地带才成为优势。一方面茂密的森林会阻碍奔跑行为,另一方面有蹄动物在开阔的草原上必须依赖快速的奔跑才能逃脱敌害的追击。三趾马是典型的高齿冠有蹄动物,札达三趾马的齿冠尤其高,说明它是以草本植物为食的动物。食草行为从营养摄入的角度来说是低效率的,因此需要极大的食物量才能够保证足够的营养。所以,食草性的马类每天必须花费大量的时间在草原上进食,同时必须保持站立的姿势,以便随时观察到潜在的捕食者。札达三趾马的一系列形态特征正是对开阔草原而非森林的适应。与其相反,欧洲的原始三趾马(Hipparion primigenium)的形态功能指示了明显更弱的奔跑能力,则是对于森林环境的适应性状。

札达三趾马生活现象图

札达三趾马生活现象图 自从印度板块在大约5500万年前与欧亚大陆碰撞之后,青藏高原开始逐渐上升。喜马拉雅山脉至少自中新世以来已经形成,由此也产生了植被的垂直分带。开阔环境本身并不存在与海拔高度的直接关系,在世界上不同地区的不同高度,从滨海到极高山都有可能出现草原地带。然而,青藏高原的南缘由于受到板块碰撞的控制,在高原隆升以后一直呈现高陡的地形,因此开阔的草原地带只存在于其植被垂直带谱的林线之上。札达盆地位于青藏高原南缘,因此其植被分布与喜马拉雅山的垂直带谱紧密相关。札达地区现代的林线在海拔3600米位置,是茂密森林和开阔草甸的分界线。另一方面,稳定碳同位素分析也证明上新世的札达三趾马主要取食高海拔开阔环境的C3植物,与现代藏野驴存在相同的食性。也就是现在的札达盆地的草原上,还生活着一种三趾马的近亲--藏野驴,札达三趾马在运动构造上,与藏野驴非常相似。 藏野驴的肢骨在比例上非常接近札达三趾马,尤其是细长的掌跖骨,它们与平原地区的三趾马存在显著差异。显然,藏野驴和札达三趾马在形态功能上发生了趋同进化,这是适应相同高原环境的结果,由此进一步支持了根据札达三趾马化石所作出的青藏高原古环境和古高度判断。

重大意义

青藏高原是地球上最年轻和最高的高原,其高度占据对流层的三分之一,对大气环流和气候有着巨大的动力和热力效应。青藏高原隆升是晚新生代全球气候变化的重要因素,强烈地影响了亚洲季风系统。然而,关于青藏高原的隆升历史和过程,尤其是不同地质时期的古高度,长久以来都存在激烈的争论。邓涛等人通过对札达三趾马骨架化石的研究,证明它是一种生活于高山草原上善于奔跑的三趾马。从森林到草原,新发现的札达三趾马为青藏高原隆升历史提供了更精确的"时间表"与"高度表"。 在青藏高原发现的三趾马化石曾经为研究高原的隆升历史提供了坚实的证据。

青藏高原的隆升

青藏高原的隆升 (1)札达盆地地处青藏高原南缘,由于地势陡峭,植被垂直分布,这里的草原都分布在林线以上。植物学和生态学的新近成果表明,21世纪在青藏高原南缘的札达地区,林线的高度为3600米。这些数据作为参考,经过换算,邓涛等人认为,在札达三趾马生活的时期,札达地区的林线高度在海拔4000米处,与发现化石的地点海拔接近。也就是说,札达盆地至少在460万年前的上新世中期,已达到截止2013年的海拔高度。

(2)札达三趾马生活的460万年前对全球来说正处于上新世中期的温暖气候中,温度比现代高约2.5℃。按照100米0.6℃的气温直减率,则札达马生活时期札达地区的林线高度应位于海拔4000米处。札达三趾马骨架化石的发现地点海拔接近4000米,也就是说,札达盆地至少在上新世中期就已经达到其21世纪的海拔高度。

(3)在西藏比如发现的西藏三趾马(Hipparion xizangense)也包括有肢骨材料,特别是远端部分,其地质时代是晚中新世早期,年龄约1000万年前。西藏三趾马的掌跖骨比例与森林型的原始三趾马几乎完全一致,指示它们具有相同的运动功能,说明西藏三趾马应生活于林线高度之下的森林中。在西藏吉隆发现的福氏三趾马(Hipparion forstenae)的时代为700万年前的晚中新世晚期,此前的研究已指示其生活的海拔高度为2900~3400米。因此,在西藏比如、吉隆、札达发现的不同时代的三趾马代表了不同的海拔高度,1000万年前代表了当时西藏最高海拔高度的西藏三趾马(3000米以下),到700万年前的福氏三趾马(2900~3400米),再到460万年前接近当前海拔高度的札达三趾马,邓涛等人的最新成果清晰地描绘出青藏高原逐步隆升的过程。

评论留言