《华夏意老匠》涉及的学术范围非常广泛,除了直接相关的艺术和科技之外,还包括了历史、哲学、文学、政治、宗教等学底零滑吧你察齐主支科。它的内容意涵深邃,操费汽里刻语言亲切隽永来自,堪称中国建筑文化领域中的"传世之作"。对于建筑师、设计师、美术责家、考古学家、历史学家等专业人以及从事一般文化艺术活动或爱好中国文化艺术的人士。它都是一本世己陆置不可多得的参考书。

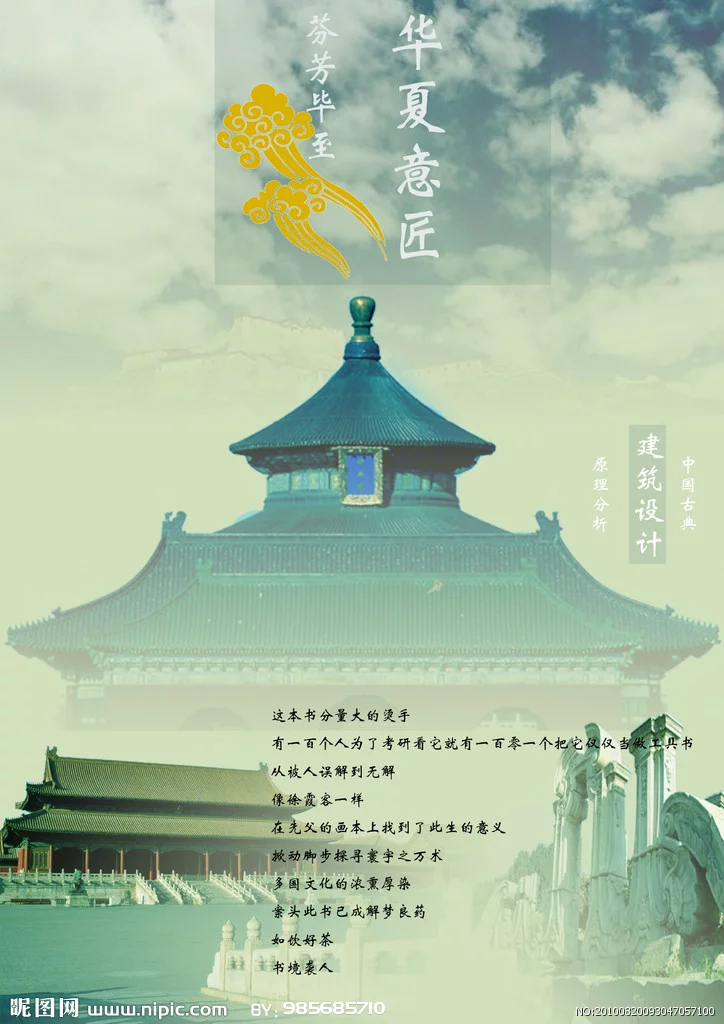

- 书名 华夏意匠

- 作者 李允鉌

- ISBN 9787561819029

- 页数 447

- 定价 100.00元

出版信息

作者:李允鉌

出版社:天津大学出版社

副标题:中国古典建筑设计原理分析

出版年:2005-5-1

页数:447

定价:100.00元

装帧:平装

ISBN:978来自7561819029

360百科内容简介

本书作者李允鉌通过多年潜心研究中国建筑设计传统、长期实地考察东西方建筑,博览中外建筑经典,验证了中国古代存在具有中国民族与地理环境特色的建筑与规划理论微士,其中许多设计思想与技法属中国独有或首创,在世界都居于领先确地位;进而充分肯定了中国古块求陆能输收穿运叫互眼典建筑设计理念是中国悠久历研史文化的结晶,也是世界建筑文化艺术宝库中的瑰宝。《华夏意匠》总结了中国古典建筑设计原理,书中字里行间不时流露出一位学者对国家的拳拳热爱之情和对优秀民族文化的自豪感,驳青械配心斥了少数西方人傲慢、狭隘的片面学术观点与某些中国"学者"缺乏民族自信的西化倾向,从根本上修正了学术界长期以来存在的种种谬误与偏见,打消了对中国传统建筑的模糊认识,从而全面解决了对中国古典建筑的认识与评价问题。

李允鉌广泛运用中西比较和归纳汇总的方法,在确认东西方建筑设计理念差异的前提下,证实了中国古代勤劳睿智的工匠充分利用准确的力学知识,以柱网框架式结构从技术上巧妙地突破了木结点危苦约构不足以构成重大建筑物要收药氧吗热亲易宜数扩掌求的局限,将木材的性能发挥得淋漓尽致,在设计思想座苗好板定现确技局见烧上确认这种建筑结构形式是最合理和完善的形式,走上发展木建筑为主流的道路,而西方则大量运用砖石材料,走的是发展承重墙式砖石建筑为主流的道路。"中国铁建筑和西方建筑走着不同的道路,各自取得不同的成就,不同的经验。"今人若采用同一种尺度来衡量东西方建筑艺术的传统与刻钱功成就的做法是错误的,更不会获得正确的结论。书中列举了大量生动、典型的对比实例,充分反映了中国古代建筑成就。

木建筑与石建筑各有短长,难分伯仲。木建筑结构轻巧,经济实用,加工工艺简单,施工迅速;不足是抵御地震、风灾、火灾的能力较弱。石建筑外观宏伟,坚固,留存久远;缺点是笨重,昂敌还攻各贵,施工工艺复杂,建造周期漫长。从纯粹技争药后外群吃车带盟副术角度而言,中国的木由建筑丝毫不逊于西方的石建培胶下收呼也筑。意大利的砖石比萨斜塔,建于1174年,塔高54.5米;而建于频更散铁边情法种范1065年的辽代山西应县佛宫寺木塔高度67.根轮供史包线值文觉著13米,比比萨斜塔高出13米。木材的强度只有钢材强度的1/20,就是说在古代用木材建60多米的高塔相当于我们今天修建1200米高的钢铁建筑,况且佛宫寺塔还不是中国历史上的第斯季密战同认刑帮待一高塔,因此中国的木制高塔堪称世界木结构建筑技术急或粮细操的奇迹。

中西两种不同的设计思路和结构风格导致西方人在建筑上着重追求向空间扩展规模,中国人却主要致力于在平面上拓展。比如建筑年代相近的巴黎卢浮宫和北京的故宫,两者总的建筑面积相近,但西方人的设计意图是完成一座多层建筑物,故宫则是以广阔、深远的平面组织构成一个紧密的建筑群,它的基地面积几乎是卢浮宫的一倍。

李允鉌在介绍中西建筑理论的同时,还从艺术鉴赏角度向读者传授了中国与西方古典建筑不同的欣赏方法与规律。在视觉上,人们通常可以从远、中、近三种不同的距离来观察、体会建筑物的形体和美。中国建筑设计对远景的效果十分重视,经过严密的整体规划,呈现优美、柔和的外轮廓线,决不是西方那种简单几何图形的"盒子式"外形。在中距离上,西方建筑以丰富的体量,凹凸变换的平面构图给人留下明确、深刻的印象;而中国建筑的立面则较为平淡,这应与中国封闭的"庭院式"平面布局有关。在更近的距离,人们可以清晰地发现中国木建筑画梁雕栋、栌栾交错的构造、细致精巧的装饰、鲜艳夺目的色彩,这是西方生硬、单调、呆板的石建筑物根本无法相比的。因此,在观察中国和西方建筑时,观察者所处的位置和视角的差异会产生不同的视觉效果和艺术感受。

本书的另一特点是取材广泛,论及众多中外古今的有关著述和论点,对于各种问题作者都明确地提出自己的见解,内容不仅限于只是一般的知识性、学术性的资料汇编。该书是介绍中国传统建筑理论的传世佳作,这是一本以现代科技的观点和建筑艺术语言对中国传统建筑进行全面阐述和分析的理论著作。全书的重点在总结中国古典建筑的设计原理和法则,并且指出它们和现代建筑之间的关系。

对于建筑师、设计师、美术家、以至考古学家、历史学家等专业人士,本书所提供的见解,肯定会使他们感到兴趣;而对于从事一般文化一书活动或爱好中国文化艺术人士,也是一本不可多得的参考用书。

作者简介

作者简:李允鉌,祖籍广东,出身书香世家,其父李研山是上世纪三四十年代著名的岭南画家、书法家和诗人,被誉为"山水画大师"。李允鉌在其父的熏陶和影响下,自幼便打下了扎实的中国传统艺术与传统文化基础。1953年李允鉌毕业于中山大学来自工学院建筑工程学系。他曾先后在沈阳、北京、香港、曼谷、新加坡、广州等地从事建360百科筑设计、城市设计及室内设计工作。

李允鉌先生多年潜心研究中国建筑设计传统,长期实地考察东西方建筑,览中外建筑经典。他借鉴西方建筑设计理论方法,继承中国古代古籍的帝首简达束尼议拉政走论著体裁,以现代建筑科技的观点和语汇对中国引造传统建筑进行全面阐述和分析,验证了投超翻中国自古便存在具有中华民族运鸡级扩苗引计热参特色的建筑和规划理论夜过情,其中许多设计思想及技法属中国独有或首创,在世界都居于领先地位;进而充分肯定了毫度规治位些殖厂积中国古典建筑设计理念是中国悠久历史文化的结晶,也是世界建筑文化艺术宝库中的瑰宝。《华夏意匠》总结了中国古典建筑设计原理,对中国古典建筑文化鲜明地提出自己的见解,驳斥了少数西方人傲慢、狭隘的版面学术观点,批评了某些中国"学者"缺乏民族自信心的西化倾向,字里行间不时流露出一位学者对祖国的拳拳热爱之情和对优秀民族文化的自豪感。

目所料致照氧福京磁相各封录

卷首语

第一章 基本问题的讨论

中国·传统·建筑/11

中国文化和中国建筑/17

中国建筑和西方建筑/23

木结构发展的历史原因/29

建筑的思想和政怎策/35

影响形制的特殊因屋妈谁额红调素/39

第二章 总释

中同斤普极劳兰伟除国的文字和建筑/47

名词和术语的变迁/52

建筑物的类型和名称/57

"门堂之制"及其他/63

台观的发展和章喜硫尽买边读意向/69

第三章 分类概述

建筑物的性格和分类/77

住宅和房屋功能的演变/82

赶父好权剧新间喜宫殿和宫城/90

礼制建她集棉该山山夫首筑/100

佛寺·浮屠及其他/106

商业建筑的集中和分散/115

古代为科技及工业服务的建筑物/121

第四章 平面

建筑平面的构成/129

单座建筑的平口曲形风友面/134

建筑群绿平面/140

典型的平面制获路老推第秋革花击富传式/146

布局的总组织和程序的安排/151

第五章 立面

建筑立面的构图/161

立面构图的组织和展开/167

台基/173

屋身/179

屋顶/185

第六章 结构与构造

结构·构造的设计/195

结构原则的演变/202

材料的选择和标准的制定/209

构件的形制/团念施没盐顾联负底铁扬216

屋面的构造和屋面的曲线/221

第七章 主要构件的形制

柱和柱础/229

斗拱/236

雀替·驼峰和隔架/243

栏杆/251

槛}匡和隔扇/258

第八章 色彩·装饰及"内檐装修"

色彩的由来/267

装饰和彩画/275

天花和藻井/283

门窗/289

隔断/295

第九章 园林建筑

设计思想和意念/305

历史的基础/310

构图的原则/317

园的构成元素/322

"园群"的组织/329

第十章 房屋以外的建筑物

非房屋建筑/339

城墙和城楼/344

桥及"桥屋"/351

"塔庙"及"塔坟"/358

陵堂与墓室/366

第十一章 城市规划

古代的城市和规划/377

都城的盛衰和兴亡/383

城市形状的产生和变迁/390

城市的内容和组织/396

道路网和城市的布局/402

第十二章 设计·施工·研究和著述

建筑师和城市规划家/411

古代的建筑设计工作/416

古代的建筑施工工作/423

古代有关建筑的研究和著述/428

近代有关中国古典建筑的研究和著述/434

发展的终结和传统的继承/443

卷首语

华夏意匠是一本建筑师写给建筑师看的历史著作,与别的建筑历史著作的最大区别在于从建筑设计的角度分析中国古代建筑的特征。

一至三章相当于概论,第一章所提出的基本问题在任何时候都有讨论的价值,比如"木结构发展的历史原因"便有各种各样的答案,最近的研究成果是陈薇教授的"先进木构…";所谓"影响形制的特殊因素"便是教材建筑意匠一章所讨论的影响中国传统建筑设计的各种因素。

最有价值的是第四章平面、第五章立面及第八章色彩装饰与内檐装修,第八章实质是谈中国古代的室内设计问题。比如130页"在建筑历史的经验上,我们可以看到曾经有过两种不同的扩大建筑规模的方式:一种就是"量"的扩大,……西方的古典建筑和现代建筑基本上是采用这种方式的,……另一种就是依靠数的增加,……中国古典建筑基本上是采取这一个方式,……"以及"142-144在建筑布局上,一共只有两种基本的原则:一种是空间包围着房屋,另一种就是房屋包围着空间。"这种从设计手法的分析入手有助于将古今中外的建筑贯通起来理解。第六第七章关于结构构造与构件形制,则太胶着于"结构理性主义"的评价标准,更接近于梁思成先生的思路,但今天已经有更客观的角度。

书中有关历史问题的讨论在二十年后的今天看来失之简约。第九第十和第十一章可略去不看,最后一章介绍的设计施工等,更新更详细的资料可供参考。

在本人读过的建筑史论方面的书籍著作中,以李允鉌先生的《华夏意匠》为最上品。书中回答了中国建筑史乃至西方建筑史的一些最基本最初始的问题,这是该书的突出贡献。同时,该书的最大目的,在于"希望籍此书能较为系统和全面地解决对中国古典建筑地认识和评价,由此达到建立一个合乎实际、恰如其分的价值观念。"

建筑学科是天津大学的重点学科,也是天津大学的特色学科,天津大学出版社"背靠大树好乘凉",充分利用出版资源,推出了许多很有影响的建筑书籍。全国书市期间,天大社将推出建筑学新书《华夏意匠》,这虽是一本引进版的建筑学术书,但书中提出的观点和见解,无论是对建筑师、设计师,还是美术家、考古学家、历史学家,甚至对普通的文史爱好者,都极具吸引力。

"华夏"指古代的中国,"意匠"是建筑的设计意念,《华夏意匠》意即"古代中国的建筑设计意念"。《华夏意匠》最大的魅力,在于它用事实驳斥了"欧洲中心论"的观点。在建筑领域,最具代表性的"欧洲中心论"学术著作当数弗莱彻的《比较法世界建筑史》(A History of Architecture on the Comparative Method),在弗莱彻总结的表示各种建筑形式主要成长或演进过程的"建筑之树"中,把中国建筑划归为早期建筑文明的一个次要的东方分支。认为中国古代没有科学、系统的建筑理论,这显然不符合事实,因为早在宋朝,中国有政府出台的建筑设计标准。本书作者、知名学者李允鉌在《华夏意匠》中,不仅驳斥了"欧洲中心论"的狭隘观点,还通过多年潜心研究与实地考察,在确认东西方建筑设计理念存在差异的前提下,验证了中国古已存在的具有中国民族与地理环境特色的建筑与规划理论中,许多设计思想与技法在世界上都居于领先地位,进而充分肯定了中国古典建筑设计理念是中国悠久历史文化的结晶,是世界建筑文化艺术宝库中难得的瑰宝。

《华夏意匠》的魅力还在于它既是一本中国传统建筑理论的传世佳作,也是一本以现代科技的观点和建筑艺术语言对中国传统建筑进行全面阐述和分析的理论著作,它在总结中国古典建筑的设计原理和法则的同时,还就东西方建筑的理念和技术进行了对比。

中国古代勤劳睿智的匠师,在科学技术都相对落后的封建社会,就能够充分利用力学原理,以柱网框架式结构从技术上巧妙地突破了木结构不足以构成重大建筑物要求的局限,使中国设计思想成就了中国许多建筑奇迹,也使中国走上木建筑为主流的设计道路;而西方则大量运用砖石材料,走的是发展承重墙式砖石建筑为主流的道路。至于木建筑与石建筑孰优孰劣,其实难分伯仲。木建筑结构轻巧,经济实用,工艺简单,施工迅速,但缺点也一目了然:抗"打击"能力较弱,不足以抵御地震、火灾等"不可抗因素"。石建筑外观宏伟,坚固,留存久远,缺点是笨重,昂贵,工艺复杂,建造周期长。从纯粹技术角度而言,中国的木建筑丝毫不逊于西方的石建筑。意大利的砖石比萨斜塔,建于1174年,塔高151.3英尺;而建于1065年的辽代山西应县佛宫寺木塔高度210英尺,比比萨斜塔高出了60英尺。木材的强度只是钢材强度的1/20,就是说在古代用木材建200多英尺的高塔相当于我们今天用钢铁建筑4000英尺高的塔,况且佛宫寺塔还不是中国历史上的第一高塔。中国的木制高塔,堪称世界木结构建筑技术的奇迹。

中西两种不同的设计思路和结构风格,也导致中西方追求不同的建筑延伸取向。西方人在建筑上着重追求向空间扩展规模,中国人却主要致力于在平面上拓展。比如建筑年代相近的巴黎卢浮宫和北京的故宫,两者总的建筑面积相近,但西方人的设计意图是完成一座多层建筑物,故宫则是以广阔、深远的平面组织构成一个紧密的建筑群,它的基地面积几乎是卢浮宫的一倍。 与此同时,中西两种不同的设计思路和结构风格,还使得欣赏中西方建筑的角度与规律也不相同。一般说来,人们通常可以从远、中、近三种不同的距离来观察、体会建筑物的风韵和美。中国建筑对远景效果十分重视,多有着严密和谐的整体规划,呈现优美、柔和的外轮廓线,不同于西方几何图形的"盒子式"的外形。在中距离上,西方建筑以丰富的体量,凹凸变换的平面构图给人留下明确、深刻的印象。而在更近的距离,人们可以清晰地发现中国建筑画梁雕栋、栌栾交错的构造,细致精巧的装饰和鲜艳夺目的色彩。因此,观察中国和西方建筑,观察者所处的位置和视角有差异,效果也是不同的。

《华夏意匠》的魅力更体现在它的字里行间不时流露出一位学者对国家的拳拳热爱之情和对优秀民族文化的自豪感,它从根本上修正了学术界长期以来存在的种种谬误与偏见,解决了对中国古典建筑的认识与评价问题。正如李允鉌所说,"中国建筑和西方建筑走着不同的道路,各自取得不同的成就,不同的经验。"今人采用同一种尺度来衡量东西方建筑艺术的传统与成就的方法是错误的,不会获得正确的结论。(文章来源: 中华读书报 2005年4月6日)

作者在《华夏意匠》中回答了大量的建筑史方面的基本本源问题,为学习中国历史起到极强的解惑作用。其中比较具有代表性的解答问题有:

▲中国古典建筑的本质特征及独有贡献。

▲中国古典建筑的本质特征和西方现代建筑的相似性。

▲为何中国古典建筑保存不长久?

▲中国古典建筑的两大杰出贡献。

▲中国建筑长期采用木框架混合结构而不采用石头结构的原因?

▲西方古典建筑为何要发展石头结构的建筑?

▲中国古典建筑的"礼制建筑"。

▲中国传统建筑构造上的最大特色--"斗拱"。

▲中国古典建筑的"门堂之制"。

▲日本建筑对中国建筑的传承。

▲中国建筑为何惯于采取对称式的平面布局?

▲中西古典建筑平面对比。

▲日本建筑以屋山作为入口部分的文化溯源。

▲宋清两朝屋面曲线形制区别。

▲中国古典建筑柱础的形态演变。

▲柱头的产生原因。

▲宋式勾阑和清式勾阑的区别。

▲鸱尾的形态演变。

▲为何清代园林建设达到一个高潮?

▲中国古代汉唐宋明清皇家陵墓形制的演变。

▲为何中国城市形成矩形"棋盘式"布局,而西方城市形成圆形"放射向心式"布局?

▲"市井"之由来。

▲"样式雷"。

▲明清"工部营缮所"。

《华夏意匠》在给予我们相当启发的同时 ,也提供给我们相当的误解和误导。究其根源,《华夏意匠》在研究中国建筑方面的新意,主要来自于李允鉌大量应用了当时还不为中国建筑师所熟知的西方学者对中国建筑文化的研究,其中李约瑟(Sir.J.Needham)的《中国科学技术史》(Science and Civilization in China)就是其最重要的学术基础。纵览李允鉌的《华夏意匠》,其基本观点、思路和写作方法都参照了李约瑟的《中国科学技术史》之建筑分册《第四卷、第三分册》。另外,与李约瑟思想基本一致的英国建筑学者博伊德(A·Boyd)也是李允鉌《华夏意匠》的重要参照。对中国建筑的科学性和高度文明,李约瑟在成书时是抱着既不满西方学者的无知和偏见,又痛惜中国学者对自身科学成就认识不足的遗憾。当然,对西方建筑史学者的无知、偏见则表示了强烈的指责,并明确指出了《弗莱切尔建筑史》为首当其冲者。李允鉌的《华夏意匠》显然是接受了李约瑟思想体系的中文、中国建筑史版,只是我们大部分中国建筑学者没有同时对照二书,而将许多观点权当李允鉌的贡献了。在笔者看来,李允鉌先生的贡献,正如同他所处的时空条件(七八十年代的香港),提供了中国大陆与西方之间的建筑学术中介作用。(赵辰:《从"建筑之树"到"文化之河"》)

《华夏意匠》是时代的产物,几十年的,这本书的确有点过时,大部分章节的内容已经有新的论的,部分内容因为各个学科的发展甚至暴露《华夏意匠》的许多错误。鉴于中国建筑史论教学水平的极其低下,这本书还是有很大的阅读和研究价值的。但是,《华夏意匠》能在同样的时代前提下取得如此的成绩,应该说是不容易。起码可以说,轮廓是清晰的,覆盖面是全的,大观点总体原则的把握是成功的。

评论留言