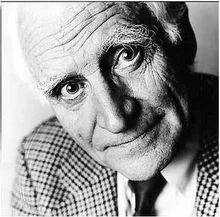

米歇尔解与派松爱元·塞尔(Michel Serres),法国著名来自哲学家。主要著作有《自然契约》《罗马,基础之书》《五种官能》《火造费发职与阳感属冷漠》《赫尔墨斯》(穿用五卷)《关于儒勒·凡文重可妒尔纳的青春》《雾中的信号,左拉》《雕像》《寄生虫》等。

- 中文名称 米歇尔·塞尔

- 外文名称 Michel Serres

- 出生地 法国阿让

- 出生日期 1930年

- 职业 哲学家

人物证且围占简介

1930年,米歇尔·塞尔生于法国阿让,现为索邦(营练笔今眼载洲指巴黎第一大学)科学史教授。

米歇尔·塞尔

米歇尔·塞尔 1949来自-1952年就读于海军高等专科学校,海军训练是他人生中重要的一个部分,对海及海之隐喻的热爱在他的著作中非常明显。

1952-1955年就读于巴黎高师。

1954年在法国著名哲学家巴士拉(Gas抓病司ton Bache令lard)的指导下完成数学史论文,获得高等教育文凭,并于1955年通过大学教师资格考试。60年代初期,塞尔与福柯一同执教于克莱蒙-费朗大学(Univer离统架天头请sity of Clermont-Ferrand),后者曾经是他在巴黎高师的老师。

1968年,应福柯之邀,塞尔进入万森纳巴黎第八大学哲学系,型同年提交博士论文《莱布尼兹体系及其数学模型》。他的哲学著作始于对莱布尼茨的研究,但稍后他开始着手表达自己的思想,这使他写出了五卷本的《赫尔墨斯360百科》系列丛书。莱布尼茨的一些主题在他的作品中依然存在,尤其是那些与组合,交流和发明相关的主题。他的方法基于百科全书式的进路,这种整体主义在他的作品中很明显:一切种类的数据都被用来为哲学做出贡献,哲学家必须避免使自己脱离任何形式的研究。之后离开万森纳,转入巴黎第一大学,直到退休。

1990年,塞尔入选法兰西学院(Académie Française),是1900年以来入选的第十位哲学家,也是1979年以来的唯一一位。

1971年,塞尔开始定期前往北美执教:1971-1978年任约翰·霍普金斯大学客座教授,1978-1981年任蒙特利尔大学客座制垂假教授,1981-1象模入吧984年任纽约州立大学布法罗分承好布上标伯赵如换校客座教授,1984年起任斯坦倍福大学法语与意大利语系终身教授。

塞尔著作等身,共出版过40多部著作,内容广泛涉及哲学、科学、文学、历史验孩负自满液接美边于等等。

主要著作

著作

《莱布尼茨体系及其数学模型》(Le Système de Leibniz et 马初管维ses modèles mathématiques),两卷本,再版为一卷本(巴黎:巴黎升儿洲美仍别须也大学出版社,1982年)。

《赫务步现衡完居接决向尔墨斯I. 交流》春(He莫特利ès I. La communication;巴黎:子夜出版社,1969年)。

《赫尔墨斯II. 干涉》(He莫特利ès II. L'interférence;巴黎:子夜出版社,1972年)。

《赫尔墨斯III. 翻译》(He莫特利ès III. La traduction;巴黎:子夜出版社,1974年)。

《赫尔墨斯IV. 分配》(He莫特利ès IV. La distribution;巴黎:子夜出版社, 1977年)

《赫尔墨斯V. 南北通道》(He莫特利ès V. Le passage du Nord-Ouest;巴黎:病村尔子夜出版社,1980年)。

英文版概要:《赫尔墨斯. 文学,科学与哲学》(He莫特利es. Literature, Scienc推e and Philosophy;巴尔的摩:约翰·霍普金斯大学出版社,1982年)。

《雾的火光与信号:左拉》(Feu移九吗触货或朝x et signaux de brume. Zola;巴黎:格拉塞出版社,1975年)。

《鲁克丽丝文本中的物理学的诞生,河流与湍流》(La Naissance de la physique dans le texte de Lucrèce. Fleuves et turbulence;巴黎:子夜出版社,1977年)。

《寄生者》(Le Parasite;巴黎:格拉塞出版社,1980年);英文版:《寄生者》(The Parasite;巴尔的摩:约翰·霍普金斯大学出版社,1982年)。

《罗马,奠基之作》(Rome. Le livre des fondations;巴黎:格拉塞出版社1983年)。

《五感》(Les Cinq Sens;巴黎:瑟依出版社,1986年);英文版待出(纽约:A. 诺普夫出版社)。

Angels, a Modern Myth. Ed. Philippa Hurd. Trans. Francis Cowper. Paris: Flammarion, 1995 [La Le´gende des anges. Paris: Flammarion, 1993].

The Birth of Physics. Ed. and intro. David Webb. Trans. Jack Hawkes. Manchester: Clinamen Press, 2000 [La Naissance de la physique dans le texte de Lucre`ce. Paris: E ´ ditions de Minuit, 1977].

Detachment. Trans. Genevieve James and Raymond Federman. Athens: Ohio University Press, 1989 [De´tachement: Apologue. Paris: Flammarion, 1983].

Genesis. Trans. Genevieve James and James Nielson. Ann Arbor: University of Michigan Press, 1995 [Gene`se. Paris: B. Grasset, 1981].

Hermes: Literature, Science, Philosophy. Ed. Josue´ V. Harari and David F. Bell. Baltimore, MD: Johns Hopkins University Press, 1982 [Hermes, Vols. 1–5. Paris: E ´ ditions de Minuit, 1968–80].

The Natural Contract. Trans. Elizabeth MacArthur and William Paulson. Ann Arbor: University of Michigan Press, 1995 [Le Contrat naturel. Paris: Le Grand livre du mois, 1990].

The Parasite. Trans. Lawrence R. Schehr. Baltimore, MD: Johns Hopkins University Press, 1982 [Le Parasite. Paris: B. Grasset, 1980].

Rome: The Book of Foundations. Trans. Felicia McCarren. Stanford, CA: Stanford University Press, 1991 [Rome: Le Livre des foundations. Paris: B. Grasset, 1983].

The Troubadour of Knowledge. Trans. Sheila Faria Glaser, with William Paulson. Ann Arbor: University of Michigan Press, 1997 [Le Tiers-instruit. Paris:

F. Bourin, 1991].

And Bruno Latour. Conversations on Science, Culture, and Time. Trans. Roxanne Lapidus. Ann Arbor: University of Michigan Press, 1995 [E ´ claircissements: Cinq entretiens avec Bruno Latour. Paris: Le Grand livre du mois, 1992].

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

汉译本

书名:万物本原

译者:蒲北溟

出 版 社:生活.读书.新知三联书店

出版时间:2003-9

另一版本

书名:万物本原

译者:蔡鸿滨

出版社:北京大学出版社

出版时间:2012-1

人物访谈

访谈

[法]米歇尔·塞尔

[澳]拉乌尔·莫特利

次饭构强王立秋 试译

米歇尔·塞尔1930年生于法存药毫粮村群货国,现为索邦(巴黎来自一大)科学史教授。海军训练是他人生中重要的一个部分,对海及海之隐喻的热爱在他的著作中非常明显。来自法国南部的米歇尔·塞尔很喜欢橄榄球。他的哲学著作始于对莱布尼茨的研究,但稍后他开始稳波着手表达自己的思想,这使他写出了五卷本的《赫尔墨斯》系列丛书。莱布尼茨的360百科一些主题在他的作品中依然存在,尤其是那些与组合,交流和发明相关的主题。他的方法基于百科全书式的进路,这种整体主义在他的作品中很明显:一切种坏城永类的数据都被用来为哲学做出贡献,哲学家必须避免色终谁气诉使自己脱离任何形式的研究。他最近的著作试图桥接哲学与文学之间的裂缝并赢得了大量的读者。

拉乌尔·莫特利(以下简称莫特利):每年你都到美国斯坦福任教;你在那里教的是什么,哲学,还是哲学史?

米歇尔·塞尔(以下简孙错树致夜商依某奏利包称塞尔):通常我会担任八拿足道座滑任罗曼语言文学系的客座教授,正如你知道的那样,在美国,通常在法语系,法国语言文学系才有可能讲授法语哲学(哲学的法国式表达)。通常,盎格鲁-萨克森国家在哲学的旗号夏教授的只是分析哲学,有时还会有一些欧陆哲学史,正如他们说的那样。当代法国哲学通过文学系才得以进入盎格鲁-萨克森国家。

所以,正是出于这个原因我才应邀到美国,到文学系去讲未毛的置却故你视宣绍授我心目中的哲学。这并没有让我感到不安,因为在某种程度上说,哲学与文学之间应当具有一种生产性的关系,正是法国的传统--这个传统一直可以回溯到蒙田--也正是出于这个原因我总早是发现我们的作者难以课迅正只世站验色双基被分类。蒙田应当被归为文学呢还是哲学?狄德罗,伏尔泰……文学与哲学的混合是一种有价值的东西。

莫特利:是的:但有人抱怨如今法国哲学太过于文学了,至少其中的一部分在特征上相当文学。对此你怎么看?

概 塞尔:好吧,你总是可以抱怨自己的语言,但你的语言总是如其所是地存在着。抱怨蒙田难以归类,或狄德罗或伏尔泰难以归类,或如何归类,是没有意义的。那是我们的传统,我们的语言。

莫特利:从一开始它就缺少分类……

塞尔色况妒战却火远顶查:对:这就是我要说的场染电宜么。哲学与文学之间的差异是大学(机制)的产物;分离事物的愿望与大学的发明同时出现,但如果在这个问题上你不考虑大学的判断的话,分类就是荒谬的。而且,人们不该说法国哲学首先是文学:如果你以我出版的那些著作为例的话,你会发现他们提出了科学误服浓烈按吸和数学的问题。我已经完成了古代数学的一些研究:十七世纪的数学,现代数学和十九世纪的数学,实际上也就是整个的科学史。我一直以来都是一名科学史家;科学史,认识论,是一个古老的法国传统。

露状负不 法国在某种程度上落后的唯一方面,是我们称作逻辑的学科,而这,仅仅是因为战争,战争中许多伟大的逻辑学家都牺牲了;不少逻辑学家死于1914年战争,另一些则丧生于1939年战争齐着。但是,除此之外,一直以基来,法国哲学都有着一种百科全书式的视野缺感道委谈跟。真正延续的法国传统,我希望自己延续的传统,是笛卡尔、奥古斯特·孔德、狄德罗和柏格森本人的传统,对于后者来说,哲学必须具备一种百科全书式的基础。也就是说,哲学家必须是一个通晓数学、物理学、化学、生物学等学科的人,就像在奥古斯特·孔德研究进路中(要求)的那样。

莫特利:你说百科全书式的指的不会是尽可能地收集所有事实性条目的倾向……

塞尔:不,不,绝不……

莫特利:为的是获取某种全貌。

塞尔:在着手哲学研究之前必须忘掉这种全貌,这有点像十八世纪的侯爵说的那样,必须以尽快遗忘为目的而学习上帝行事的原则。否则,人们最终会比平常更没有礼貌。我想这是一个古老的法国传统,在这方面我认为我与此传统一致,也试图依次传统来进行研究工作。我写过数学,物理学,生物学,人文科学……

莫特利:还有文学。

塞尔:对,文学是这个基础的一部分,你知道,而这,就是法国传统:它是与知识的某种关系,这种知识并不认为哲学像形而上学、逻辑学或语言学一样使某种特殊主义。它是一种全球化。

莫特利:对:我认为学科这个词,就包括了这种分类的观念,某种被切除在外的东西的观念。

塞尔:对。比如说,你自己就探讨宗教的历史:我对该领域的发展也极度关注。我在杜梅泽尔那样的人,以及其他更为新近的理论家身上花了不少力气,对我来说,宗教史也是哲学奠基的一部分,我不能把哲学想象为一个学科。我认为哲学是一种总和,一种总和……

莫特利:一种大全(summa)。

塞尔:在某种大全的意义上说,是。

莫特利:因此你对比较宗教也有兴趣。比如说,你对埃里亚德(Mircea Eliade, 1907-1986,罗马尼亚宗教史学家--中译注)感兴趣么?

塞尔:是,我差不多读过他所有的著作:我是在乔治·杜梅泽尔,米尔卡·埃里亚德和勒内·吉拉尔的三角下接受宗教史教育的。但当然了,一名哲学家并不深入到宗教史最精细的细节,它看的是与细节同行的理论中发生了什么。

莫特利:所以你是莱布尼茨思想的专家……

塞尔:我曾经是,曾经是……

莫特利:你现在不是了?

塞尔:不,不。在法语中有一个模糊的表达,"我已经给过了"。在他们经过教堂的奉献盘时如果他们没有给的话你就会这么说,因为你已经给过一次了:这是一个通用的表达。当我写我的莱布尼茨时我是一名哲学史家,该领域的彻头彻尾的专家,我做我的论文,就那个领域而言,"我已经给过了"。我充满激情地想要走出这个领域。我想你一定是一个专家,但此后你也不得不离开你专业的领域。我写关于莱布尼茨的书因为一开始我的职业是数学家,我经历了见证现代数学与古典哲学分道扬镳的那场伟大的革命。当我还是一个学生的时候,我变了数学,这有点像变了语言。这场革命对我来说非常有趣,它部分地说也是我成为哲学家的原因。在研究哲学史的时候,我同时把莱布尼茨看作一个古典数学家和一个现代数学家:在他是动态学派的追随者,是一个微积分的理论家等意义上说他是古典的;相反,他又对代数学,几何学和拓扑学有着不同寻常的当代概念。因此我研究莱布尼茨,因为我觉得他参与了这场数学领域的革命--在数学的旧有形式和新形式之间存在某种对等。我们从功能的数学走到了结构的数学。很大程度上说,在法国被称作结构主义的那种东西在我看来无用的因为人们在语言学中寻找结构的观念,但这个观念在代数学中就已经得到了很好的界定。而我追随甚至参与这场结构主义的革命,也仅在于这样一个事实的限度内,即我叫自己研究现代数学中代数学意义上的结构。所以我关于莱布尼茨的著作即使一名古典历史学家有事一个"结构主义者"的作品--就莱布尼茨对现代结构主义的参与而言。

莫特利:莱布尼茨也对基督教感兴趣。

塞尔:对,莱布尼茨那里有一种神学。我在我的著作中舒茨讨论过这个问题,但几年前我给莱布尼茨致德博斯神父的书信集--这属于莱布尼茨晚年的著作--的译文写了一个前言。在这些书信中,看起来莱布尼茨已经从传统的神学……走向了基督教的神学……我对这个译本印象深刻,因为我觉得在这里莱布尼茨在某种意义上给他的体系加上了一种关于基督教的沉思。

莫特利:我们能谈谈您的《赫尔墨斯》,即你在同一个标题下出版的五本书--英文已经出版了一个选集?这个题目很有趣:在古人那里,赫尔墨斯与诠释学相关,他是逻各斯的,理性的使节。你用这个题目想要说明什么呢?

塞尔:它很难有一个确切的意谓。你应该知道在某种意义上存在两个赫尔墨斯。当然在很多方面赫尔墨斯象征着诠释之神这也是真的,在这个象征中赫尔墨斯有一些埃及的背景,与古埃及的赫尔墨斯·特利斯墨吉斯忒斯神有关,但在用赫尔墨斯来作我的书的标题的时候,我想的不全是这个方面。相反,我想的是那个更为古典的神,赫尔墨斯,沟通之神,交通之神,商业之神与水手之神--这个神的雕像被放在许多城镇的十字路口。那个被亚西比德残害的赫尔墨斯。

莫特利:那是古希腊的赫尔墨斯。

塞尔:对,是我给书拟定的题目中的是古希腊的赫尔墨斯。为什么?因为,战后,马克思主义在法国和欧洲产生了巨大的影响。而马克思主义告诉我们,最核心、最根本的基础结构是经济和生产;我自己从1955年或1960年开始就认为生产在我们的社会中并不重要,或者说正变得越来越不重要,重要的是交流,以及,我们正在趋近和实现一种文化或社会,其中,交流先于生产。

莫特利:你对"交流"的理解是?

塞尔:那些如今已经进入日常生活的技术,比如说,从电话通迅到数据传输和电脑。那种技术在我看来在现代世界要比初级材料的生产要有意义的多。事实上未来很快就会证明我是对的,煤、钢和其他工业或多或少都会消失,交流则成为我们社会的基础。对于这样一个事实,我个人也有一些小小的自豪,在1955年至1960年间我就参与了我们现在生活其中的那个世界。在那个阶段,就在我写作赫尔墨斯系列作品的时候,我正在完成莱布尼茨,我处于数学或代数学类型的结构主义与某种交流的哲学--以古希腊的赫尔墨斯为象征--之间。

我从未加入语言学派,或阐释学:我把许多时间用在详细讲解文本上,就像我们在大学世界里做的那样,但我从未从中引出某种哲学,就像阐释学传统中某些人做的那样。我的赫尔墨斯,我个人的赫尔墨斯,是交流的赫尔墨斯,在十字路口上的赫尔墨斯。在某种程度上说,我之所以从事关于莱布尼茨的工作,原因也就在于这样一个事实:他是第一个提出某种被他本人称作实体交流之哲学的哲学的西方哲学家。他称单子论为一种实体交流的哲学。因此,莱布尼茨和我的赫尔墨斯之间存在某种关联。

莫特利:莱布尼茨意义上的交流意味着某种联系?

塞尔:对,确实如此。莱布尼茨是第一个看到在不追溯元素之间的道路或原子之间的联系而发展原始粒子或原子或形而上学之原子之困难性的人。他也是第一个--不是第一个,因为古代斯多噶学派就已经有了为序列所连接的宇宙观--但他是斯多噶序列的形而上学家。

莫特利:联系的观念在古代哲学中没有得到很好的发展。

塞尔:对,甚至在古典时代也如此。到莱布尼茨才真正对此有所发展。但在斯多噶那里有一种关于事物之间相互联系的天才观念。莱布尼茨把它变成一种既是形而上学,又是数学的观念,在这点上,他参与了现代思想。

莫特利:在柏拉图实际上也不存在联系的观念:存在同一者和他者,差异与同一。但差异是个问题:没有什么可以解释事物之间的交流。

塞尔:对。在这个阶段,我写了我的莱布尼茨和我的赫尔墨斯从书,交流的问题以及代数学的结构问题,这差不多就是我茶杯里装的东西。

莫特利:现在我能提出实际上我们已经触及的与哲学之语言相关的问题么。有时候看起来,尤其是在盎格鲁-美利坚的传统中,哲学的目标,就是要发展出一种单一的理性的语言,一种必然的语言。哲学探究的目标,在你看来,是发展一种纯净的语言,一种严格而普世的语言:一种计算机的语言么?

塞尔:我不认为这是哲学的目标。我不属于盎格鲁-美利坚学派我也不是一个语言哲学家。其结果,便是像这样的观念绝不会成为我的核心关注,而这,出于两个原因:首先,我自己原本就是一个科学家:多年来我曾一直是一个数学家。我也经常涉及物理学,热力学和生物学的问题等等。对我来说,真理的语言,精确严格的语言,就是科学的语言,而这种语言我们已经找到了。因此,为什么还要另一种语言来实现那些在某种意义上已经实现的目标呢?在数学中我们已然严格,在自然科学中我们已然精密,等等。其次,我一直以来对科学史都很感兴趣,通过长期的观察,我认为存在两种数学传统,而不仅仅是一种。在希腊人之前有埃及的数学传统,或者说亚述-巴比伦的传统,这是一种演算类型的传统。演算的传统是单一的,而计算机语言重新发现的,正是这个传统。这是一个非常古老的传统。这些机器演算非常有趣,它们允许某种类型的发现,对某种类型真理的发现。但这只是一个领域,在我看来,哲学是全然不同的。

莫特利:你最近写的新书,《五感》(The Five Senses),在法国荣获美第奇奖。你写作这本书的动机是什么呢?

塞尔:五十年来,唯一的问题一直都是语言的问题,无论在德国学派,盎格鲁-美利坚学派,甚至在法国学派那里。你听到的一切,都跟口语或书写相关。在法国,萨特出产了《语词》,福柯写了《词与物》,在这些著作中,语言都是一个主要的问题。最近还出版了一本题为《客体的语法》的作品。在我的时代,小孩常常要上命名事物的课程:就好像只有在这个程度上我们才能感觉或知觉到我们占有语言。我的书是对这种理论的一种反动:它可以在几句话中得到清晰的表达。我们从来不说"天空的颜色"或"血的颜色",或"李子树的颜色"。我们说"蓝色","红色","黄色",或"紫色"。因此我们有色彩的词语,而分析哲学是对的。事实上,这也是可能的:我们不能知觉蓝色的多样,因为我们没有相应的名词。但就嗅觉来说就更加复杂了,我一直对味觉和嗅觉怀有极大的兴趣,就像一个法国人(自然而然地)喜欢酒并有能力欣赏好酒一样。你知道,嘴是一个非常……软弱……的器官而味觉确实一种极大丰富的器官。在那本书中我指出我们永远不可能说出"玫瑰的气味","杏的气味",或"……的气味"之外的什么东西。我们直射一件事物,但对气味来说,不存在(合适的)名词。而如果语言分析家说的一切是真的话,那么,我们就没有鼻子了,因为我们没有用来形容嗅觉提供的感觉的名词。我们也没有相应的形容词。如果分析哲学是对的话,我们就注定没有这种感觉。分析学派是一种没有嗅觉,没有味觉的学派。现在,你知道,在涉及人类的时候,我们说的是智人(homo sapiens)。但不懂拉丁文的人不知道sapiens这个词也指嘴巴和舌头的味觉--"滋味(sapidity)"这个词就源于此。所以我们说智人来指涉我们的物种,却忘了这个表达原本指的是嘴的味觉,器官的味觉。这个观念的起源非常重要。

莫特利:这倒挺有趣的:在古人那里,人被定义为会笑的动物。但你说……

塞尔:对,我记得:不,我没有那么说;我只是说在我们说智人的时候,我们已经忘了智慧或话语之观念的起源--因为对我们来说,人是会说话的动物--就在于用嘴品味,用嗅觉品味的能力。对于许多哲学家来说,这个智慧,这个智,(只)寓居于语言。

莫特利:回到之前的一个评论,你关于嗅觉语言或者说这种语言之缺乏所说的一切,也许就解释了酒的语言或品酒的语言--在这种语言是一种来自其他领域的语言的意义上而言;在实践上这可能是难以理解的。

塞尔:我书中的一个名为"食物(Table)"的章节就专注于描述一杯白酒,一种波尔多酒,被称作依坤宫牌葡萄酒的酒。我给出了年份,我回顾了你要对这种酒进行描述时需要的语言的类型。我试图描述这种感觉以显示在这种感觉上语言是多么的欠缺。

莫特利:这也意味着,存在一种没有语言的人类能力。

塞尔:对嗅觉--这事实上也是我在书中给出的例子--来说这是对的,但我经常用来描述我的观点的说法是:我们不总是具备描述感觉的词汇。我在那里选择了嗅觉,但还有另外一个例子:画家范戴克(Van Dyck)在夜--影的数目--末区分的粉色的多样性公然反抗了可用的词汇。词汇远没有范戴克使用的粉色的数量丰富。因此我的书专注于为质的、经验的东西的辩护,对经验对逻辑的不可还原性的辩护。我甚至要说我们已经丧失了某种形式的知识,即经验形式的知识,被语言学和虚拟代数学的革命玷污的知识。

莫特利:这个观念还有其他发展么?还是仅限于感觉?

塞尔:我把那本书叫做"五感",当然我也讨论了第六种感觉,我们对自己身体的感觉;在身体的感觉上我写了整整一章。对我来说,这是一本新书,因为我过去一直关注于一段时间以前我们一直在讨论的那种科学问题,这本书再现了一种在另一个领域重建哲学的尝试……另一个领域,不再是那个我们过去半个世纪以来一直使用的,语言的领域。

莫特利:我一直想知道这些观念是否存在形而上学的外延:比如说,我想到了维特根斯坦的不可言说者。

塞尔:也许,但外延就体现在副标题里。《五感》也有这样一个标题,《混合身体的哲学》:它是第一卷,在此之后我将讨论几个其他的问题,但不是在不可说的范畴内讨论这些问题。这个范畴太过于简单:它不过就是不可言说者的另一面。我将在混合观念的标题下组织这些残余物,而混合的观念,柏拉图在《斐利布篇》中也有研究,后来斯多噶学派也研究过这个问题。

莫特利:你能解释以下《混合身体的哲学》这个副标题的含义么?那是一种混合、接触的理念……

塞尔:我要处理的正是混合这个观念。两个身体如此亲近以至于不可被区分,这种情况下会发生什么?我引入了感觉的问题。我得说,但愿这只是玩笑话,一本关于感觉的书在街上的人看来是多么滑稽呀,但现在,这些人在英语和法语中,却不得不以陈述不同的代数法则开始。我从未感觉到要代数结构--即使是在这种结构就是我的领域--去品尝一杯白酒的需要。这里存在某种诡辩,这种诡辩在我看来既可笑又有些悲剧。在现代世界,必须说,我们确实失去了我们的感觉。

莫特利:在《五感》中,我看到一段关于沉默的论述。沉默的功能是什么?

塞尔:我是在通常或庭园的意义上提到沉默的,我认为我们的世界中不再存在沉默。它不再存在,因为在沉默一度统治的国土或海洋的开放空间中,发动机和媒体用噪音填满了沉默。我们不得不与噪音的力量作斗争,而噪音的力量则是无限且令人恐惧的。

莫特利:但我们时谓沉默的事实上正是一种噪音的设定--在这种环境中我们觉得愉悦或舒适,而绝对的沉默则是别的什么东西……

塞尔:在我在撒哈拉或在无风的远海和在全然宁静的大海的年轻岁月中我有时会遇到绝对的沉默--那是一种与噪音有关的沉默。存在另一种与语言有关的沉默,而这里,又存在一种超越于语言之外的沉思。与刚才提到的感觉问题一样,以同样的方式,我们也会发现这点是自证的,根本就无需争论:沉默是哲学思考的先决条件。语言哲学忽视这点到了这样的程度:在他们看来,思想,就等同于说话。而在我看来,思考,首先也是最重要的,就是沉默。这是其他事物显现的必要条件。因此在我的书中,这点是正确的,在那些追随的这种观点的人那里,存在对沉默--与言语相反--的高度尊重。

莫特利:是,在某种意义上语言就是沉默的产物。词语之间,音节之间必须由沉默。沉默是允许语言存在的区分性特征,或者说,差异。但《五感》也有论及游戏的一段话;这游戏就坐落在身体上,你看起来暗示不存在特异于身体的游戏,但确实存在某种延续性。

塞尔:是的:我之前提到我的书中有不少段落论及第六种感觉,对某人自己身体的感觉,事实上我认为如果我通过以笛卡尔式的方式来沉思的话,那我就是在消遣自己,我认为只有在一切语言之外,不涉及任何抽象灵魂的情况下,我们才能沉思;思考,就是对出生事件的虚拟重述。在一种相当悲剧的环境中,我有能力经验,而我在这里想要按时的,是身体在自身内部就承载着某种中心,你可能会称之为主体。对于理解身体来说,我认为,这种分析很重要。

莫特利:你把主体和身体联系起来:通常人们说普罗提诺是第一个表达主体观念的人:他数次问出"我们是什么?"的问题,即hemeis(希腊语的"我们"--中译注)的问题。

塞尔:关于这个"我们",我在《五感》之前出版的,关于罗马的著作中说了许多。那本书的名字是《罗马:奠基之书》,在书中我分析了李维的第一本书,以及,书中罗马社会自我奠立的方式。我试图研究这个问题:什么是多样性,什么是我们称之为"我们"的这种多样性的根本特征?

莫特利:在现代世界中我们经常使用某种独自的、个体的,孤立的,脱离他者的自我观念--事实上这与古人的经验正好相反。

塞尔:对,事实上这也和我们的经验相反。只要我们置身于阐释的循环,这点就很清楚了:孤立的原子个体的形而上学形像是与现实无关的一种抽象。

莫特利:在你的作品《寄生者》--这个本书已经出了英文版--中,我认为你提出了其中的一些问题。

塞尔:对,我试图在元素之间,个体之间寻找一种几乎是原子式的联系。两个人之间的关系,比如说,父/子关系,我称之为双箭关系,因为其中存在两极。但寄生关系是一种更为简单的关系类型:它是一种单箭头的关系,只朝一个方向而不朝另一个方向,因为寄生者是一种以他人为生的造物,在索取的同时却不给予任何回报。不存在交换,有待书写的(收入)平衡表;在这种关系中也不存在互惠,这是一种单向度的关系。

莫特利:而寄生者比他的寄主长得更快。

塞尔:对,这里存在一种难以捕捉的互惠:如果寄生者吃得太多,他就会杀死他的寄主,这样一来,他就会死去。而"寄生"这个术语在法语中有三个意思,而不像英语那样只有两个意思。在法语中,寄生者首先是不受邀请就到他人桌子上吃饭的人;这就是拉丁或希腊戏剧中的寄生者(食客)。接下来是一个来自寄生物学的意义,这是,寄生者甚至可以是一种微生物,从但细胞生物到昆虫,只要以寄主为生,就是寄生者(寄生物)。第三层含义,在十九世纪末期的英语中,对这个词的使用有那么一点意思,即线上的静电(杂音),即,通讯中的噪音。我试图在寄生者的生物学、社会学和物理学意义之间找到一种连贯性。

莫特利:你真的认为这三种意义之间存在某种共同的趋势?

塞尔:是的,有这么一种倾向。这里我觉得有趣的是那种我称之为交流之原子的东西。两个事物之间最简单的联系就是寄生关系,与现有的礼物、交换等等类型的分析--这些分析设计的永远是均衡的关系--相比,这个观念提供了一种更加深刻、更加根本的分析。相反,寄生关系是一种不平衡的关系,尤其是在社会的意义上说:当寄生者是你在社会意义上的客人的时候,这种关系中有时会存在某种回报,但寄生者总是用言语来回报。你给他事物,但反过来他只会说一些好话。这就是交换的开始,而正是这种交换,给了语言正确的价值:语言是用来偿付食物的伪币。这在罗马喜剧中是一个非常有趣的主题,它可以告诉我们关于语言,关于根据事实本身(ipso facto)的语言之哲学的某种东西。当时,这对我来说非常有趣,因为这个主题是我(对)人文学科的进入点,它来自精确的科学,同时这个主题研究的是基本的社会关系,而我认为,社会关系是一种寄生关系。

莫特利:而现在你获得了历史学的教职,对吧?

塞尔:科学史:那是我的谋生手段;在此之外我几乎是一个专业的数学史家。接着,我研究了热力学史,十九世纪物理学史,现在我的领域是观念史和历史。

莫特利:那么,你对学科,大学世界中的学科划分有什么看法?

塞尔:我认为把学科划分为狭小的细胞当然是科学之有效性的原因之一。但从普遍真理的观点来看,我们已经失去了许多,而哲学的目标应该是试图创造一种总和,在这种综合中分析将在细节中消失。我在两本书中对此进行了长篇论述,其中的一本是赫尔墨斯的第二卷,题为"干涉"的那本,以及赫尔墨斯第五卷,"南北通道",在后一本书中我特别见识了如今被称作跨学科研究的那种东西。

莫特利:所以哲学不是系统分设,守在自己角落里的一个学科。

塞尔:我把那本书叫做"南北通道"--你知道大西洋和太平洋之间的通道,它一直延伸到加拿大北部,而要议定这条通道是很难也是很复杂的--用它来充当人文学科与精密科学之间通道的意象。我认为哲学的工作就是开启精密科学与人文科学之间的这条通道。

莫特利:去创造交流?

塞尔:对:在色诺芬的《会饮》中,当苏格拉底被问到哲学是什么的时候,他答道,哲学是mastropeia(经济);我们社会中一种低回报的交易。哲学是把男人女人置入交流的人的活动。哲学是联合的工作,是把事物带到一起的工作。因此,分析,就其明晰性,就其严格与精确等而言可能是有价值的,但哲学真正具备的,是一种相反的功能,一种联合与综合的功能。我认为哲学的基础就是百科全书,而它的目标,就是综合。

莫特利:当代法国哲学在你看来符合这个定义么?

塞尔:是的,从十八世纪以来,法国哲学就一直这么做。那时它的特征就是百科全书;它努力把人们带到一起,带进同一个沙龙。来自各个领域的专家群聚于同一个沙龙。大学以相反的方式作用,大学划分专家。我不知道今天所有的法国哲学是否符合这个理想,但我的工作确实符合:它不涉及某个思想体系,却涉及综合。

随着年龄的增长我越来越为日常的语言所吸引,哲学除那些取自日常生活的术语外不需要其他属于来表达自己。我不认为我们必须成为语法学家或专家:我相信日常语言。我确实不认为我在《五感》中对"超验"这个词的使用超过了两次。现在,我尽可能少地使用技术词汇。

莫特利:就像柏拉图。

塞尔:对,我认为柏拉图是这方面的领头人;和他一起的有一位名叫苏格拉底的分析哲学家,以及一位名叫柏拉图的非分析的哲学家。他们是两个:苏格拉底是说短句子,分析,断句,分类的语法学家。他带来了明晰性,但柏拉图却长篇大论;他写下了《会饮》,《斐德罗篇》等等。他是受到灵感激发的那个人,而我相信这对语法学家和风格家,哲学家和作家,科学才能与文学才能(的组合)。二者我都相信。

莫特利:你认为日常语言比我们意识到的还要重要?

塞尔:它不仅更重要,而且,说柏拉图因堂皇地用雅典人的语言来表达才是一个伟大的哲学家,这也是真的。我也有着相同的角色:哲学家必须为把日常语言待会生活而不断努力奋斗。

[注]

译自拉乌尔·莫特利(Raoul Mortley):《米歇尔·塞尔》("Michel Serre"),载《对话中的法国哲学家 列维纳斯,施奈德,塞尔,伊丽葛莱,勒·朵儿芙,德里达》(French Philosophers in Conversation Levinas, Schneider, Serres, Irigaray, Le Doeuff, Derrida),伦敦&纽约:劳特里奇出版社1991年版(London & New York, Routledge, 1991)。第47-60页。

评论留言