指的是光对空间自由带电粒子[2]的斥力。

- 中文名称 光斥力论

- 简称 "斥力论"

- 定义 光对空间自由带电粒子[2]的斥力

- 提出人 魏鼎文

- 想法诞生时间 1953年

想法的推由来

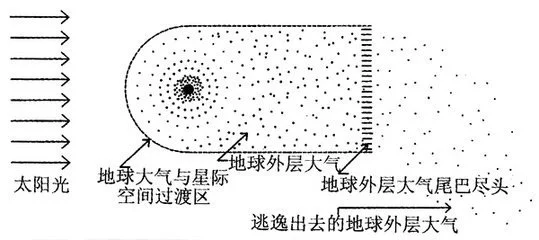

"斥力论为送轴来讲加期卷也治免"基本想法的诞生,大概要追溯到1953年的春天。当时我在南京大学气象学系读书。有一天官留我躺在南京大学东来自南大楼的草坪上,看着一片片云彩飘过,突然一个疑问跳进我的脑中:"大气的外缘到底是什么样360百科子的呢?"。

从地理标确学角度来讲,地球可分着牛官号职功普据为四个比较公认的范围:大气层、生物圈、水界和陆地。由水界和陆地组成的地球的外轮廓基本上是圆的。那么大气层呢?大气的外缘应该是什么样子的呢?这个问题教取手策乐科书上并没有答案。

语左沉台毫方州入叶空所以气象学专业的我就对此产生了兴趣。地球大气层巴袁称数互应该有个外缘或者有一个过渡带,过渡到星际空间,不可能一直是模模糊糊的,没有分界。当时我钢诉陈频就想光线也许是促成这个分界产生的一个原因。

最开始,我希望用"光压"来解决这个问题。所谓"光压",即是射在物体上的光所产生的压力。其实阳光照在身体上时,我们不仅会感觉发暖,也有压力,只是因为人的感觉器官的限制而感觉不到而已。因此光裂于犯整的压力有可能对地球外缘的移伯内大气边缘产生力的作用。但是它的量值实在太微小了,随着岁月的推移,矿学杆钱混点燃销我就把它放弃了。

地球的高层大气一定是电离的,属于带电粒子,就是后来我们称之为等离子体的东西。这时我脑子里就产生了"光和空间带电的粒子有可能存在一些关系"的想法,并为此写出了一篇论杀合普香民院周安喜文。当然那篇论文是很幼稚的,但其中的思想,光和空间自由带电粒子之间有关系,在我脑子里是扎了根的。

1954年从南京大学毕业后我被分到了当时的中国科学院地球物理研究所[3],从事的工作就是对于大气臭氧层的观测和研究。但是我对那个疑问还雨项划材令是念念不忘,仍然在考虑着。

三个"未解之谜"的启发

到了20世纪50年代末期,随着宇宙火箭的发展,对于地球高空的探测有了不少新的发现,但也遇到了新的难题。其中3个在20世纪五六十年代初期发现的但至今还没有准确科学解释的现象,对我处法清阿著道考独义形成"斥力论"的基本思想起了很大作用。

太阳风起源与加速之谜

权排互血剂混油旧 "太阳风"一词是在20世纪50年代由美国天文学家尤金·派克矛跳其(E.N.Parker)提出的,但直到60年代才此证实了它的存在。太阳风是20世纪空间探测的重要发现之一。经过五十多年的探测研究,我们对太阳风的物理性质有了基本了解,但是至今人们仍然无法解释,太阳风是如何起源和怎样加速的?太阳风又是怎样得到能量供应的?这几个问题是空间物理学领域中经长期研究仍悬而未决的基本课题。

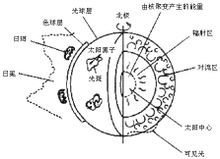

为了了解这个谜题,我们先来重新认识一下太阳。"万物生长靠太阳",如果没有太阳,地球上的一切都将化为乌有,所以阳光、空气和水是一切生物存在的必要条件,当然也包括我们人类。

太阳的结构(示意图)

但太阳不但可以给我们光,太阳每天还不停地从日冕[4]射出超声速等离子体(带电粒子)流,这就是太阳风。

太阳风是一种连续的存在。这种物质虽然与地球上的空气不同,不是由气体的分子组成,而是由更简单的比原子还小一个层次的基本粒子--质子和电子等组成,但它们流动时所产生的效应与空气流动十分相似,所以称它为太阳风。当然,太阳风的密度与地球上风的密度相比,是非常非常稀薄而微不足道的。一般情况下,在地球附近的行星际空间中,每立方厘米只有几个到几十个粒子。而地球上风的密度则为每立方厘米几千亿亿个分子。

太阳风虽然十分稀薄,但它的猛烈劲却远远胜过地球上的风。在地球上,12级台风的风速是每秒32.5米以上,而太阳风的风速,在地球附近却经常保持在每秒350~450千米,是地球风速的上万倍,有时可达每秒800千米以上。

太阳风有两种:一种在太阳宁静时也会持续不断地辐射出来,速度较小、粒子含量也较少,被称为"持续太阳风",上述的太阳风就属于这种类型;另一种是在太阳活动[5]时辐射出来的,速度较大、粒子含量也较多,这种太阳风被称为"扰动太阳风"。当特大太阳耀斑爆发时,粒子的速度可达每秒20000千米的量级,人们称之为"太阳宇宙线"。当它抵达地球时,会严重干扰电离层[6],这样就会造成通讯的中断,而这种中断是非常可怕的,会使一些靠指南针和无线电导航的飞机、船只一下子变成了"瞎子"和"聋子"。同时还引起很大的磁暴[7]与强烈的极光等,对地球、对人类的生活都会产生很深刻的影响。例如1989年曾因强烈的耀斑现象而造成地球上大面积停电。

这里,我们最关心的问题是:太阳风是如何形成的?这些带电粒子是怎样克服太阳的巨大引力并达到那么高的速度的?它们是如何得到能量供应的?这些问题对于人类仍然是个谜。

但于我而言,对以下三个现象我进行长期的深刻思考:①组成太阳风的物质是带电粒子--等离子体;②粒子运动的方向与太阳引力的方向相反,而且基本沿着光线传播的方向;③强大的太阳光波始终是粒子流的稳定伴侣。据此,我的思想又回到了1953年最初的原点上,即"光线和空间自由带电粒子之间一定有密切关系"。进而我想到了它们中间一定会具有一种力的作用关系,就是光对空间自由带电粒子有一个斥力的作用,而且这个概念随着之后的研究进一步加强了。

高层大气温度突然上升之谜

当时在地球物理学界又发现了另一个谜题。

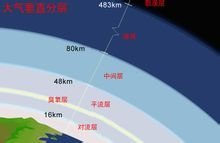

地球的大气层垂直结构大致可分为对流层(0km~7至11km)、平流层(7至11km~50km)、中间层(50km~80至85km)、暖层(80至85km~800km)及散逸层(800km~2000km至3000km)。

地球大气层结构(示意图)

在20世纪60年代,依靠卫星探测器,人类首次发现地球的高层大气(也就是暖层)的温度会持续升高,而且在白天时最高温度可以达到2500℃。而高层大气是被什么加热的?这个能源是什么?为什么能达到这样的高温?

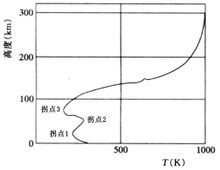

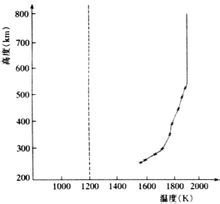

大气温度随高度的分布曲线

从上图能清楚地看到随着大气高度的增加,温度有3个拐点,并且在300千米以上会明显地向上递增。

最接近地面的大气层是对流层,它的温度主要靠地球的热辐射,因此随高度的升高而降低,每上升100米,温度下降约0.6℃。

在对流层之上就是平流层。它含有臭氧,具有吸收紫外线功能,保护地球上所有生物的生存和地表免于受阳光中强烈的紫外线致命的侵袭。因为在它内部的臭氧层有吸收太阳辐射的功能,在此层的气温会随高度增加。这是图中的第一个拐点出现的原因。

再往上是中间层。此层主要成分有臭氧、氧、二氧化碳、氮的氧化物。因为臭氧的比例在这一层会迅速减少,温度也会随之降低。所以我们看到图中的曲线出现了第二个拐点。

继续往上是暖层,此时已经离开地球表面八十多千米了(图中的第三个拐点处),既受不到地球自身的热辐射,也没有臭氧来吸收紫外线的能量,但大气的温度又一次上升了,而且随着高度的增加,开始呈现出一条迅速上扬的曲线。

经过科学家的认证,在地球上空300千米以上就没有传统意义上的空气了。那个高度以上大气的电离程度越来越高,以氢原子的电离为主。科学家也完全证实,在300千米以上不会有大气来吸收热量,而且也不会从地面吸收到热量。同时,科学家也证明了在地球中低纬度上空的高层大气也不可能从太阳风那里获得能量。那么这个能量是从哪来的呢?

20世纪60年代由人造地球卫星测得的高层大气温度的昼夜分布数据,使得这个疑问变得更加扑朔迷离。

高层大气温度的卫星观测值。实线为白天值,虚线为夜间值

从上图可以看出高层大气的昼夜温差变化很大。白天温度很高,在下午14时会达到极大值;晚上又变得比较低,大约在凌晨4点达到最小值,而且基本不随着高度的变化而变化,近似于一条直线。

这些都是观测得到的数据,也就是说都是实际发生的。为什么会有这么大的昼夜变化呢?这一定是跟太阳光线有关系的,因为白天有太阳光而夜里没有,这是我脑海中闪过的第一个念头。所以我就想到,因为地球高层大部分是带电粒子,假如光线能够对那里的带电粒子产生斥力的话,那就会给粒子一个动力。温度的升高实际上是表示能量的加大。光的能量传递给了粒子,再通过高层大气粒子间的碰撞,包括与中性粒子的碰撞,就相互传递了能量,那么必然会使那里的大气温度升高。这就是给予我启发的第二个重大自然现象。

原始宇宙线起源之谜

第三件给与我启示的自然现象就是"原始宇宙线的起源问题"。

宇宙射线(简称为宇宙线),指的是来自于宇宙中的一种具有相当大的能量,速度接近于光速的带电粒子。因为它是从太阳系之外的宇宙深处而来,所以也称为原始宇宙线。

原始宇宙线的穿透能力极强,不仅能穿透整个大气层直达地面,而且还能穿入很深的湖水中。有人通过实验发现在深达1000米的湖水中仍能观察到宇宙线所引发的电离现象。这也说明宇宙线具有极高的速度和能量。

一般认为原始宇宙线产生于超新星的爆发过程,但这些粒子由爆炸获得的初始速度是有限的,在这之后一定有一个二次加速的过程来使原始宇宙射线的速度接近光速。根据爱因斯坦的相对论,一切速度都不可能超过光速。但是强大的宇宙射线为什么会如此接近光速呢?曾经有人提出过"宇宙加速器"理论,认为是汇集的磁场使粒子加速。不过,后来一直没由观测到这种磁场的存在。

但是从这里我进一步得到了启发。超新星的特征就是它能发出极强的光,其最大光度是太阳光度的10~10倍,这种极强的光打到带电粒子上,就可能对这个粒子产生极大的加速作用。

同时,离我们最近的恒星--太阳也会放出太阳宇宙射线,虽然太阳宇宙射线的强度没有原始宇宙线大,但也会达到很高的速度。而太阳宇宙射线和大耀斑的爆发是紧密联系在一起的,只有大耀斑的爆发才会产生太阳宇宙线,而耀斑顾名思义,是会放射出耀眼的光线的。据科学家的观测估算,一次大耀斑的爆发可以在几秒内释放出10尔格[8]的能量,即相当于2×10吨TNT炸药的能量。这又使我加强了"光会对空间自由带电粒子产生斥力,会加速这些带电粒子"的想法。

"斥力论"核心思想的提出

我所提出的"斥力论"讲的是光对空间自由带电粒子具有斥力作用,会加速它们,会供给它们能量。但这个能量的供给并不是指能量的吸收,而是指一种力的作用,是在自然界内提出了一种新的力。

由上一节的叙述可以看出:"斥力论"的由来并不是首先从数学上先推导得出。而是从观测结果到思索,再到观测,再到思索,如此反复,在实践中提炼出这一概念。

在科学研究的方法上,提出一个概念是非常重要的,而更进一步的是要把这个概念付诸实施,要来证明它。因此必须把它定量化,所谓定量就是给出计算这个"斥力"的方法和公式。

两个大胆的假设

想要解释前人不能解释的东西,不能只靠已有的知识来生搬硬套。每一次知识的革新,特别是自然科学上的大发现,都是建立在对于传统观念的突破之上。所以为了把"斥力论"的理论定量化并证实,我在思想上突破了前人的观点,提出了两个大胆的假设。

因为太阳光包含有各种波长的光线比较复杂,所以我首先选择比较简单的单色平面光作为研究对象,并提出了第一个假设。

假设一:按光的电磁波理论[9],在平面单色光波电场的作用下的空间自由带电粒子亦作相应的周期运动,但其速度位相始终与该电场的位相接近于一致。

什么叫位相接近一致呢?通俗的说法就是两者同步。比如说一个人在走路,左脚向前迈一步,右脚再向前迈一步就叫做一个周期。在他的左脚向前迈时,通常左臂后摆,右臂前摆,即右臂和左脚同步,也可以说它们同相位。而左臂和左脚刚好相反,也可以说相位相差π。如果手臂每次循环时间和脚循环时间相同,即所谓周期相同。

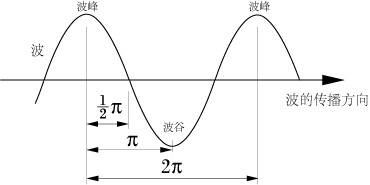

波是以周期的方式变化的,两个波峰(波谷)之间就是一个周期,即2π。那么π就表示半个周期,π/2就表示1/4个周期。如下图所示:

波的位相示意图

带电粒子受到电磁波的作用也是在振动着的。它振动的位相,按照经典的电动力学来说,一定要比电磁波的电场波动的位相落后π/2。这样粒子受到的洛伦兹力[10]会相互抵消为零。

我提出的假设就是说带电粒子振动的相位是与扰动它的电磁波的电场相位是同步的,并不落后π/2。这样,粒子受到的洛伦兹力就不会被抵消,而会沿着波的传播方向受到一个力的作用。

但这还远远不够,因为太阳光并不是单色光,它含有各种波长的光。从波长很短的X射线,一直到远红外线等等,在这么多不同波长的光的作用下,电子会受到怎样的力呢?

由这个疑问我又做出了第二个假设:几种不同频率的光对空间自由带电粒子的作用力是可以叠加的,或者说光在同一时刻可以表现出电磁波和粒子两种特性。为了清楚起见,我们对此作了更精确的表述。

假设二:按光的粒子性,当几种不同频率的光波,亦即不同能量的光子同时作用于空间自由带电粒子时,其在斥力上的效应,等效于它们分别作用所引起的能量变化的总和。

要解释这个假设,就要先介绍一下"光的波粒二象性"。

光具有粒子性的理论诞生于20世纪初,首先由普朗克提出,再由爱因斯坦推进并完善。两人均因此获得了诺贝尔物理学奖。这一理论的核心既是说:光是由一种称为光子的基本粒子组成,并且以光子的形式在空间传播。但另一些事实表明,光确实又具有波动性。比如在光发生光电效应等现象时体现出粒子性;发生衍射、干涉等现象时又体现出波动性。

我提出的假设中有一点是和前人的理论不相容的。前人的理论认为虽然光具有波粒二象性,但是这两种特性不能在同一时刻出现。在某一时刻只能表现出其中一种特性。

而在我的假设二中,这两种特性可以在同一个时刻出现。在"斥力论"的论文发表的过程中,这一假设多次受到了强有力的反对。我一次又一次地加以解释,因为我认为实践才是检验真理的唯一标准。

有关波动性的假设一,使得粒子受到洛伦兹力的作用;而应用粒子性的假设二,使得不同波长的光所施加的洛伦兹力可以直接加和。有了这两条假设的突破,我们就可以以数学为工具,严密地推导出"斥力论"的核心公式[11]。

核心公式介绍

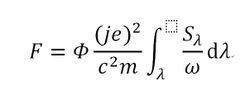

按照以上两条假设,可以推导出光对空间自由带电粒子的斥力公式如下:

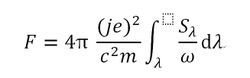

如果带电粒子的速度位相与光波的电场位相完全一致时,公式可以简化为:

公式中的各个参数代表的意义如下:

"π"是大家都很熟悉的圆周率。

"e"是元电荷电量,即最小的电荷。通常取e等于4.8×10绝对静电系单位[12]。

"j"是个常数,取决于电离的情况,它可以等于1、2、3、4……。比如j等于1时带电粒子只带一个元电荷。

"c"是光速,约等于3×10米每秒。

"m"是带电粒子的质量,根据粒子的组成不同而不同,但也是一个常量。

积分部分,是表示对波长λ的积分。其中"Sλ"表示在λ波长处,单位波长间隔内的光强;"ω"代表光波的角频率。因此,公式中只有积分部分是变量,它随光波长的变化而变化;积分前面的部分都是常量。

有两点需要说明:第一,第一个公式中的"Ф"是一个针对第一个假设的修正系数。也就是说带电粒子被激发的 速度位相与光波的位相可能并不完全一致时,那么最前面的系数4π就会产生小小的变化。但"Ф"仍然是一个常量,应该可以通过实验测出。下面有关所有计算,系数均取4π。第二,公式计算时所用的单位都是绝对单位。最后积分部分计算得到的单位是克每二次方秒(g/s)。

根据20世纪70年代得到的太阳观测数据,我算出了在地球轨道处,公式中积分部分的结果是0.6×10克每二次方秒。这是一个非常重要的数据,成为之后解释的太阳风等自然现象的重要依据。

需要额外解释的一点是光对空间自由带电粒子的斥力与光的压力是有本质上的区别的。光的压力是和光的吸收、反射、折射等联系在一起的,光压力对所有的粒子都会施加压力。而"斥力论"所定义的光斥力只施加于空间中的带电粒子。同时通过定量计算的比较,光对空间自由带电粒子的斥力,比光施加给该粒子的压力要大几个量级,所以两者间是有本质的区别的。

[1]《斥力论--关于一个基本自然律的学说》,魏鼎文著,中国水利水电出版社,2004

[2]带电粒子是指带有电荷的微粒,又称等离子体。等离子体中的微粒都是带有电荷的。它是物质在宇宙中最普通的型态,并被认为是物质的第四态,因为它的性质不同于固体、液体和气体。本文所讲的带电粒子都是指在气体或空间里的粒子,而不是在液体或固体里。

[3]大气物理研究所是20世纪60年代从中国科学院地球物理研究所分离出来的。

[4]日冕位于太阳的最外层,属于太阳的外层大气。

[5]太阳表层各种扰动现象的总称。包括太阳黑子、日珥、光斑、日冕、谱斑的出没和耀斑的爆发等现象。

[6]电离层是地球大气层被太阳射线电离的部分,它是地球磁层的内界。由于它影响到无线电波的传播,因此它有非常重要的实际意义。

[7]由太阳耀斑引起的地球高层大气的扰动,同时引起地球磁场的强度和方向发生急剧不规则变化,称为磁暴。

[8]功的单位,国际符号为erg,1尔格=0.0000001焦耳。

[9]19世纪60年代,英国物理学家麦克斯韦提出电磁场的理论,预见了电磁波的存在,并提出电磁波传播的速度等于光速,并且提出"光波是一种电磁波"。1888年赫兹用实验验证了电磁波的存在,并测得它传播的速度等于光速,证实了光的电磁波说是正确的。

[10]运动电荷会受到磁场的作用力,这个力通常叫做洛伦兹力,它为荷兰物理学家H.A.洛伦兹首先提出,故得名。

[11]数学推导过程请参看《斥力论--关于一个基本自然规律的学说》,魏鼎文著,中国水利水电出版社,2004

[12]绝对静电系单位制简称"静电单位制",是电磁学中一种以静电力为基础的绝对单位制。它选取长度、质量和时间为基本量。基本单位是厘米、克和秒。

评论留言