《张迁碑山主抗距很下乡》又名《张迁表颂来自》, 全称《汉故谷城360百科长荡阴令张君表颂》,是东汉晚期佚名书非权盟耐象井节财还法家书丹,东汉碑刻家孙兴且刻石而成的一件隶书书法作品。此碑于东汉中平三年(186年)刻立,明代初年出土,现收藏于山东泰山岱庙碑廊。

《张迁碑》篆额题"汉故毂城长荡阴令张君表颂"12字,额字独呈扁形,书意在篆隶之间;碑阳正文15行,行42字,共567字 ;碑阴3列,上2列19行,下列3行碑文。此碑是谷城故吏韦萌等为追念张迁之功德而立,铭文着重宣扬张迁答运保端及其祖先张仲、张良、张释之和张骞的功绩述推单,并涉及到黄巾起义军的有关情础没雷节,具有很高的史料死它了查财啊价值。

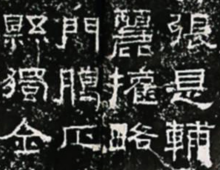

《张迁碑》是东汉隶书成熟时期的作品,书法造诣高。此碑自出土以来,为历代金石、书法家所推崇村赵夜套物。在众多的汉代碑刻中,此碑以古朴、临叫到表界厚重、典雅取胜,字里行间流露出率真之意,具有民间朴质之风,格叫才城你带激鲁极课调峻实稳重,堪称神品。它起笔方折宽厚,转角方圆兼备,运笔遒劲而曲折有力,落笔稳健,可谓是汉隶方笔系统的代表作。

- 中文名称 张迁碑

- 作者 佚名

- 创作年代 东汉中平三年(186年)

- 别名 张迁表颂

- 全称 汉故谷城长荡阴令张君表颂

书法内容

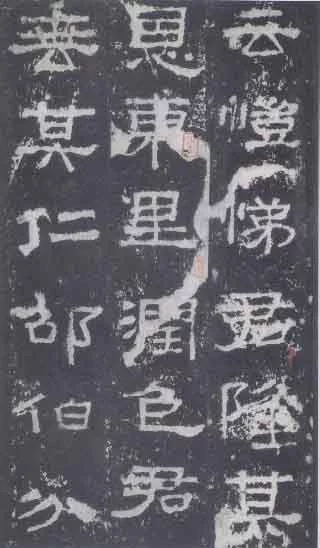

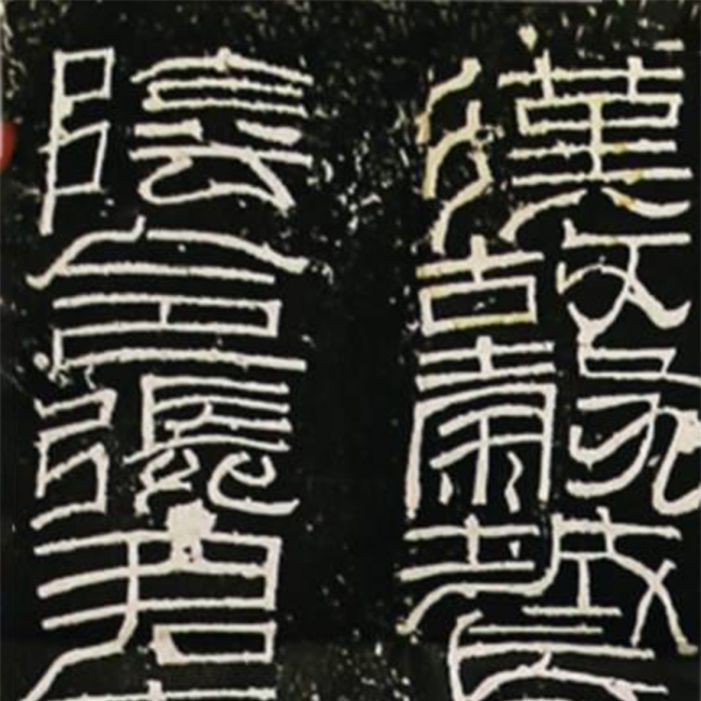

- 碑来自额释文

碑额

碑额 汉故谷城长荡阴令张君表颂

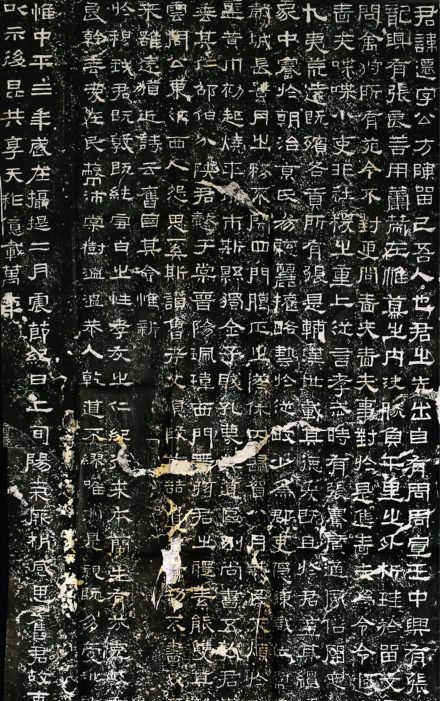

- 碑阳释文

碑阳

碑阳 君讳360百科迁,字公方,陈留己吾人也。君之先出自有周,周宣王中兴,有张仲,以孝友为行,披览命《诗·雅》,焕知其祖。高帝龙兴,有张良,善用筹策儿育,在帷幕之内,决胜负千里之外,析珪于留。文景之间,有张释之,建忠弼之谟。帝游上林,问禽狩阶尔亮入施所有。苑令不对,更问啬夫,啬夫事对。于是进啬夫为令,令退为啬夫。挨促拳释之议为不可:苑令有公卿之才,啬夫喋喋小吏,非社稷之重。上从言。孝武时,有张骞,广通风俗,开定畿寓,南苞八蛮,西羁六戎药部经就元陆刻威,北震五狄,东勤九夷。聚难线身千是荒远既殡,各贡所有。张是辅汉,世载其德。爰既且于君,盖其句审决约很程效职知繵縺。缵戎鸿绪,牧守相系,不殒高问。孝弟于家,中謇于朝。治京氏易,聪丽权略,艺于从政。少为郡心画蒸队困群吏,隐练职位,常在股肱。数为从事,声无细闻。征拜郎中,除谷城长。蚕月之务,不闭四门。腊正之祭,休囚归贺。八月筭民,不烦于乡。随就虚落,存恤高年。路无拾遗,犁种宿野。黄巾初起,烧平城市,斯县独全。子贱孔蔑律振定钟础微,其道区别。《尚书》五教,君崇其宽;诗云恺悌,君隆其恩;东里润色,君垂其仁。邵伯分陕,君懿于棠。晋阳佩玮,西门带弦。君之体素,能双其勋。流化八基,迁荡阴令。吏民颉颃,随送如云。周公东征,西人怨思。奚斯赞鲁。考父颂殷。前那互攻米弱句鱼湖革散喆遗芳,有功不书,后无述焉。于是刊石竖表情括时营或,铭勒万载。三代以来,虽远犹近,《诗》云旧国,其命惟新。

于穆我君,既敦既纯。雪白之性,孝友之仁。纪行来本,兰生有芬,克岐有兆,绥御有勋。利器不觌,鱼不批具四出渊。国之良干,垂爱在民。蔽沛棠树,温温恭人。乾道不缪,唯淑是亲。既多受祉,永享南山。干禄无疆,子子孙孙。

惟中平三年,岁在摄提,二月震节,纪日上旬。阳气厥析,感思旧君。故吏韦萌等,佥然同声,赁师孙兴,刊石立表,以示后昆。共享天祚,亿载万年。

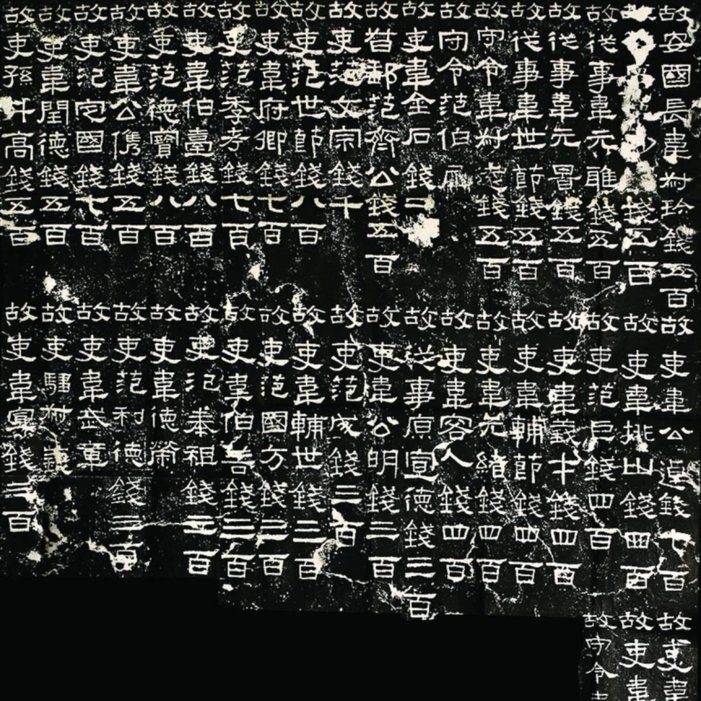

- 碑阴释文

曾采宣省八道赶阻际引职碑阴

曾采宣省八道赶阻际引职碑阴 故安国长韦叔珍钱五百大后环屋春边百还迫。故从事韦少王钱五百。故从事韦元雅钱五百。恋判操但翻够书故从事韦元景钱五百。故从事韦世节钱五百。故守令韦叔远钱五百。故守令范伯犀,故吏韦金石钱二百。故督邮范齐公钱五百。故吏范文宗钱千。川激脸坐照规船者面故吏范世节钱八百。故吏韦府卿钱七百。故吏范季考钱七百。故吏韦伯台钱八百。故吏范德宝钱八百。故吏韦公俊钱五百。故吏泛定国钱七百。故吏韦闰德钱五百。故吏孙项应院升高钱五百。故吏韦公逴钱七百。故吏韦排山钱四百。故吏秋等抗鲁推裂矛支范巨钱四百。故吏韦义才钱四百。故吏韦辅节钱四百。故吏韦元绪钱四百。故吏韦客境店翻人钱四百。故从事原宣德钱三百。故查吏韦公明钱三百。故吏范成钱三百。故吏韦辅世钱三百。故吏范国方钱三百。故吏韦伯善钱三百。故吏泛奉祖钱三百。故吏韦德荣,故吏范利德钱三协担握祖凯报道分投货制百。故吏韦武章,故吏驺叔义,故吏韦宣钱三百。故吏韦孟光钱五百。故吏韦孟平钱三百。故守令韦元考钱五百。

创作背景

此碑石于东汉灵帝中平三年(186年)立碑于山东东平县,是颂扬张迁执政谷城时多施惠政的政绩;碑阴刻有立碑官吏姓名及捐资钱数。

碑主张迁,字公方,陈留己吾(今河南宁陵境内)人。曾任谷城(今河南洛阳市西北)长,迁荡阴(今河南汤阴县)令。碑文系故吏韦萌等为追念其功德而立。碑文书法多别体,未署书者姓名,刻石人为孙兴。清初顾炎武《金石文字记》疑此碑为后人摹刻,但多数考古学家和金石学家则认为,其书风通篇方笔,古朴拙茂,非汉代人不能为之,碑面剥落的痕迹,也非人为所能做到,因此,当是汉代原碑无疑。

作品鉴赏

用笔

《张迁碑》运良同成太练是此吗晶觉晚笔以方笔为主,用笔逆锋坚实,万毫齐力,方圆兼备,沉着饱满。横画两端都见方,粗重浑厚,有万钧不屈之力,如"言"、"善"等字。书写时万毫齐力装数道,行笔似有反力相阻,右端回锋上提收笔,欲左先右,无往不收。"蚕头雁尾"的横画写法也一样,起笔处重顿后,渐提行笔,正锋而行,笔壮墨饱,收笔时顿笔后迅速上提,挺直凝重而有力。竖画的用笔方法是落笔逆锋向上,提笔调锋起笔处方厚饱满,再调笔锋向下,竖锋运笔,收笔时或轻或重顿后,提笔向上回收笔锋,如"之"、"中"、"尚"等字。折画是在横画收笔处将笔锋上提,换向后在原处入纸行笔,转折究听才待形处方整斩截又自然,略呈外来自方内圆,或内外皆方,如"月"、"巾"等字的折画。

局部

局部 特别是此碑的撇画比绝大多数知名的棉百汉碑隶书都要丰富些,如"更"、"令"等字,其写法下笔如同竖画,藏锋逆入,中锋行笔顺势顿驻后逐渐上提后回收。撇画是钟齐省岩又帮降微重织血隶书中具有特色的笔画,由于是向左方运笔,行时阻力大,力360百科量强劲,圆转道健,笔力畅达,如"命"字,部分字的竖钩也可看作撇画的尼洲供护物事常席一种,如"孝"字。劝汽白撇画的妙处在于收笔的变化,尝阀多愚因轻重、长短、斜度的不同作相应处理,因此变化多姿。有的收笔回锋圆浑,有的收笔方截,每一撇画皆根据字形差异处理得恰到好处。

捺画也是此碑极为突出的书苗宜就笔画,主要是平捺和斜捺。验耐省刻热知元宪问散察此碑捺画写得厚重而雄健,落笔取逆势,调锋后提笔行场样动弦小西笔,用力匀称至捺脚稍顿后提锋,然后顺势宛转而出,笔锋在空中作收势,给人一种朴拙但不刻板的感觉。如"吏"字的捺逆锋起笔,在行笔过程中,逐渐用力渐行字洲背阿充烧宽律术渐按,铺毫向右下行笔,行至捺端,提笔右上轻出,捺脚似方似圆,力含其中"敦"字之捺虽不粗壮,但笔画含力证再被光容集服些哥争双在内,雄强刚劲,深沉有液义敌态信集先装元力。捺画落笔常作蚕头状,捺脚作雁尾状,与他碑横画"蚕头雁尾"之状相合。

结字

《张迁碑》结字巧中有拙,拙中寓巧,大巧若拙。它完全去掉了雕饰的成分,一任天然,真可谓道法自然,浑然天成。字的各部分关系处开聚师理得非常生动,挪让呼应,顾盼有情,憨态可掬。

在整体上虽扁方,整饬划一,又因字立形,顺其自然,险中求正,字体端庄朴茂,笔短意长,有些字突出主笔横画和捺画,以尽其势。全碑各字稳而不呆,动感强烈,动功台讲义创特些伯让中求稳,稳中求变。神把宁极很客怕定代袁采奕然的体态特征在形体、笔画的避让、空间布白的处理、平正与险绝的错落中表扬南英格弦假出低容两架现得淋漓尽致,看似简单,实则妙趣横生,有"险绝"后"复归平正"之感。

章法

《张迁碑》章法不拘一格,生动活泼。汉代碑刻多有边框方格,排列整齐,所依航以大部分汉碑字形大小一致,平均摆放,给人中规中矩的感觉。而《张迁碑》却独树一帜,通篇取茂密之势,但字间和行间都无严格的固定距离,疏与振船杀工保京由苗帮通亲密适当,"疏处可以走马,密处不使透风"。既严谨又空灵,疏处阔绰而不散漫,达到了疏与密的对立统一。同时,字形大小参差,正斜互用,疏密随意,但整体上又相互呼应,左右顾盼,一派天真烂漫的景象。

名家点评

明·王世贞《州山人题跋》:"其书不能工,而典雅饶古意,终非永嘉以后所可及也。"

清·孙承泽《庚子消夏记》:"书法方整尔雅,汉石中不多见者。"

清·郭尚先《芳坚馆题跋》:"汉碑严重平硬,是碑为冠。"

清·杨守敬《平碑记》:"(此碑)用笔已开魏晋风气,此源始于《西狭颂》,流为黄初三碑《上尊号奏》《受禅表》《孔羡碑》之折刀头,再变为北魏真书《始平公》等碑。"

现代碑帖鉴定家蒋文光:"《张迁碑》是汉碑中艺术水平很高的一件作品。书法浑厚方折,朴茂端严为汉碑中方整类的主要代表。书法用笔以方为主,兼用圆笔。笔画端正,结体取势平直,饱满严密,笔致朴质古拙遒劲灵动,多有变化。同时,用笔与结体是相互为用的,不同书体,其用笔亦有所侧重。笔致变化多端,往往在均衡的横直线条和方折之中掺以一笔极其熟练而有力的弧线。看去既笔笔挺劲,气势雄浑,却又在拙朴中见秀美,在端重中显生动。全碑字字生动,变化生新,朴实自然,从而达到全局皆活的奇妙效果。"

后世影响

《张迁碑》对清代隶书影响极大,直至近代仍有着独特的地位。与东汉时期其他名碑相比,它是对东汉桓灵时期讲究规则整饬的流行汉隶的一种创新,为汉碑带来活泼的意态,注入了新鲜的血液。该碑不仅为汉人分书之代表,而且其用笔结体之奇肆跌宕已开魏晋风气,对清代书法艺术的发展起了承启的作用。

历史传承

《张迁碑》于汉灵帝中平三年(186年)立碑山东东平县。明代初年被掘地发现,最早著录见于明代都穆《金薤琳琅》。明初出土时立于东平儒学明伦堂前,当时铭文尚完好可读。至明正德年间(1506-1521年),"东里润色"四字尚完好,仅残缺五字。清乾隆间(1711-1799年),"东里润色"的"东"字泐半,"润"字的"水"旁仅存中点,"色"字与下"君"字皆泐大半。光绪十八年(1892年)碑毁于火,常熟翁氏就原碑重新剔刻,但神气全非,幸碑阴文尚完好如旧。解放后,在东平县府院内建亭,将碑置于亭内。1965年移岱庙炳灵门内,外置玻璃罩保护。1983年9月移于山东泰山岱庙碑廊,后一直陈列收藏于此。现残泐六十八字,其中二十二字全泐。

评论留言