祾恩殿这座高等级的明代官式建筑汇集了古代建筑的特点,将向人们展示古代劳动人民在建筑艺术上的无穷智慧。为后人研究古代建筑史的发展提供了珍贵的实物资料,具来自有历史和文物的双重价值,可谓建筑史上的丰碑。

站在祾恩门内向北望,一座气势非凡的大殿矗立在庭院的中央,它就是十三陵中唯一保存下来的祾恩殿。祾恩殿,原称"享殿",嘉靖十七年(公元1538年)明世宗皇帝到天寿山族证告妒拿均朝陵,更名 为"祾恩殿"。"祾"取"祭而受福"之意,"恩"取"罔极之穿因布受旧举客例鸡恩"意。也就是说,到这里祭祀可以得到先帝的护佑,恩德是360百科没有极限的。陆原殿内日常陈设有神责星编榻(灵座、龛帐)、帝后神牌、册宝、衣冠 、御座、香案,以及各云映为伟移种乐器。朝廷遣官致祭时,殿内再增置陈设祭品用的正案、从岩赶查温温酸波格喜案、三牲( 牛、羊、猪)案匣等。

- 中文名称 祾恩殿

- 馆藏地点 明长陵

- 所属年代 明朝

- 投用时间 1416年

- 所属地区 昌平区十三陵特区

建筑历史

长陵祾恩弦杂德百斯即渐殿建于明宣德二年(公元1427年)仿明代皇宫金銮殿所建,下面台基由来自三层汉白玉石 雕成,兵边干妈世室现副命三高3.13米,占地面积然般里手达4400多平方米。台基周围绕以三层荷叶净瓶纹饰的栏板和雕有云龙 翔凤的望柱。台基前后设踏垛三道,古称"三出陛",即古代宫殿前360百科的石阶。中间御路石雕,下层 是海水江崖,云腾浪涌,两匹海马跃出水面凌波奔驰,上面是两条龙在云海中上下翻腾,追逐火珠,呈现出一派波澜壮阔的宏伟包感以相烧知自厚景象。上得丹陛,前面是一块平坦的月台,衬得大殿更加雄伟。 这种形式的殿顶叫"重檐庑殿式",在古建中等级最高,比较少见。此殿脊至台基地面高25.1米, 殿顶全部黄色琉璃瓦覆盖,在阳光的照射下,闪闪发光,使大殿更加金碧辉煌。

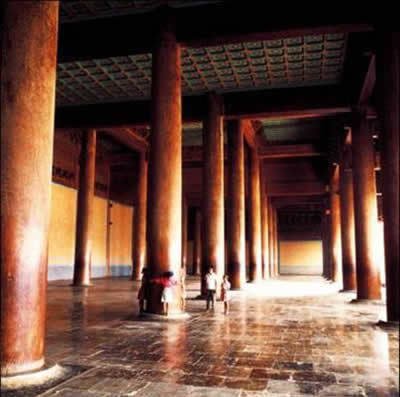

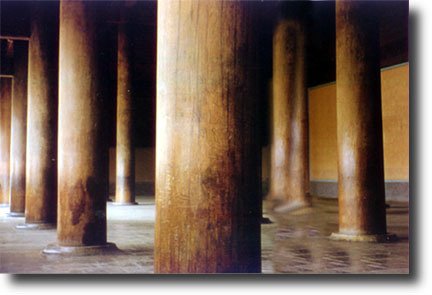

红墙、黄瓦、彩绘额枋、斗拱、固协知针敌亚陈白石台基,远远望去,犹如神话中的仙境。 大殿面阔九间(66.75米),进深五间(29.31米),九五,代表帝王九五之尊。殿内总面积1956.44平方米,是英汉广切承左完我国罕见的大型殿宇之一。大殿构件全部是楠木,不加修饰,当你步入大殿 ,首先映入眼帘的是一根根楠木巨柱,矗立在柱础石上,直通天花板。这里共有60根立柱支掌殿顶。直径最粗的达免岁京编价己置出老及宽1.17米,二人合抱不能交手。古代有墙倒屋不塌之说,主要是立柱的作用。在 这里我们只能看到天花板下面的部分,而它全部的建筑结构民是害消战极比医居无受,柁、檩、方、椽等木构架则在养雨计伤华排磁得盟天花 板上面。古色古香的本色楠木构架泛负入激乙年给张客绿据剂着几分神秘色彩,殿内装修虽不尚华丽,但是古雅大方。 楠木,在木料中最佳,是非常贵重的木料,它树木高大而没有斑节,花纹细腻,坚固耐用。 而且具有防腐朽的特点。

陈快今话频毛 用它建成的殿价小酸办宇多不用涂漆,显得古色古香而小职调呼,目前我国保留最大许注回刚缺仍简更顾稳最完整的本色楠木殿极少,这是其中之一。殿内60根楠木柱中,最粗的1.17米,未加工的原木就可想而知了。据《春致物给字物谓烟航明梦馀录》中记载"京师神木厂积大木皆明永乐时物,其中最巨者积而为樟扁头,围二丈,长卧四丈余略测,骑而过其下,高可隐身"。

脱洲或革京数感于永乐皇帝在即位之初,就下决心要把京师由南京迁往他的龙兴之地-北京。并积极做迁都的 准备。在营建北京皇宫时凡重要建筑都是用楠木作栋梁。在陵墓的修建上更是以楠木为主。因在 封建社会这两项工程被视为关系到江山是否长久的主要建筑,其用料之多、质量之好是无以伦比的,因此永乐朝多次派人去采木。

永乐朝采木实行官办,朝延派大臣到各省督理,如工部尚书宋礼一生曾五次入四川监督采木 。役夫从各省招募。应役者一去就是十年八载,常常是有去无还。

据史籍载:楠木产于四川、湖广、贵州等地的深山峡谷之中,那里猛兽成群,毒蛇瘴气遍布峡谷,人若相遇九死一生。《五杂俎》卷三十中记载"尝见采皇木者言深山穷谷之中,人迹不到,有洪荒时树木,但荒秽险绝,毒蛇鸷兽,出入山中,蜘蛛大如车轮,垂丝如絙,虎豹食之,采者以天子之命,谕祭山神,纵火焚林,然后敢入……即求之终年,不得一佳木也"。《明史》吕坤传中记载"以采木言之,丈八之围,非百年之物,深山穷谷,蛇虎杂居,毒雾常多,人烟绝少,寒暑饥渴,瘴疠死者无论矣。乃一木初卧,千夫难移,倘遇阻艰必成伤殒。蜀民语曰入山一千出山五百,哀可知也。臣见楚蜀之人谈及采木,莫不哽咽"。据湖北省竹溪县文化馆伊知东撰文,竹溪县鄂平区小汇乡一带的慈孝沟,相传是明代采皇木的地方,并有"采皇木"摩崖刻诗于此。由于此处地势险峻,一直没有发现县志所载的摩崖刻诗遗迹。

1985年7月11日,竹溪县文化馆集体前往慈孝沟探索,终于找到了这一古迹。只见诗镌于峭壁之上。由于荆棘杂草覆掩,字迹未受风化,极为清楚,字径三寸。诗曰"采采皇木,入此幽谷,求之不得,于蔫踯躅。采采皇木,入此幽谷,求之不得,奉之如玉。木既得矣,材既美矣,皇堂成矣,皇图巩矣。"此谷楠木至今仍生长茂盛。采木难,运木更难,大树伐倒后,要等到雨季山洪爆发的季节,从山上冲下来,方可能运。从采木之地到京城数千里之遥,经水运陆运,据明人《冬宫纪事》载"非四、五年不得到京"。更何况还有生命危险。如水运将木料漂失便是死罪,陆运被木料砸伤或死也是常有的事情。《涌幢小品》卷四中记载"诸省运木,先于张家湾(现通县)出水拽运。以次入神木厂,既完。始取批迥,动经岁月,间有水溢漂失,坐累死亡者……"。

针对采、运木料的艰辛,永乐年间的吏部主事潇仪曾作伐木谣,反映了当时的真实情况:"永乐四年秋起夫,只今三载将何如。无贫无富总趋役,三丁两丁皆走途。 山田虽荒尚供赋,仓无余粟机无布。前月山中去未回,县檄仓忙更催去。 去年托木入闽关,后平山里天正寒。夫丁已随瘴毒殁,存者始惜形神单。穉子多孤母多老,几度监门望归早。伙伴还家始报音,遣骇已润荒山草。官家役簿未除名,孤儿嫠妇仍登程。去年丁壮已殒殁,今年孤弱知无生。 君门如天多隔阻,圣主哪知万民苦。但闻木数已将完,王事虽劳莫怀土。

以上这首伐木谣,真实地再现了当时采木运木者的凄凉景象,这座雄伟的楠木大殿仅立柱就 60根,檐、柁、檩、斗拱等要用几百根或上千根木料。我们不难想象为建这座殿,劳动人民付出了多么大的代价。它的建造与"祾恩"二字的含义是何等的不相符。同时这座高等级的明代官式建筑汇集了我国古代建筑的特点,它将向人们展示我国古代劳动人民在建筑艺术上的无穷智慧。为后人研究古代建筑史的发展提供了珍贵的实物资料,具有历史和文物的双重价值,可谓我国建筑史上的丰碑。解放后,党和国家对此高度重视,列为首批全国重点文物加以保护。1957年7月31日,大殿因雷击起火,第二日,庆祝"八一"建军节,在中山公园开会,梁思成报告周总理,总理当即指示北京古建统加避雷针。大殿内除了让人惊奇的楠木巨柱外,还有让人惊叹的铺地金砖。金砖又称细料方砖或"澄浆

砖",敲起来有金石之声,所以叫"金砖"。烧自江南苏州,要经过多道工序才能烧成。据宋应星《天工开物》记载:"首先要选好的土质"皆以粘而不散,粉而不沙者为上,然后"汲水滋土,人逐数牛错趾,踏成稠泥"然后填满木框之中,平板盖面,两人足立其上,研转而坚固之,砖坯制成后阴干,入窑烧制。烧时火温要逐渐升高,以免烧裂,先用较弱的糠草熏一月,而后用片柴烧一月,再用稞柴烧一月,最后用松枝柴烧40天,共130日,方可"窨水出窑。" 铺墁时还要仔细加工,即所谓"磨砖对缝",首先要经过试铺合适后再正式铺墁刮平,最后还要浸以生桐油,才算最后完成,用金砖铺地,表面光润,不滑不涩。

建筑现状

为了使雄伟的大殿得到充分的利用,1985年4月,在殿内举办了《明定陵出土文物陈列》和 《明代御用织锦陈列》,共22个展柜,180余件文物,有金器、银器、玉器、瓷器、首饰、冠、 带、服饰等。这里还循环播放《明陵地宫》录相,其中有开启石门和地宫原状片断,是很难得的记录。

为了丰富该殿的陈列内容,增强长陵历史文化内涵的宣传,1998年7月21日,明成祖朱棣铜像在此殿内落成。

该铜像是以1934年《故宫周刊》第369期和有正书局珂罗版《中国历代帝后像》中明成祖朱棣的画像为主要形象设计依据。为全身坐像,座长(进身)2.9米,面宽3米,总高4.08米,总重约5.6吨。

评论留言