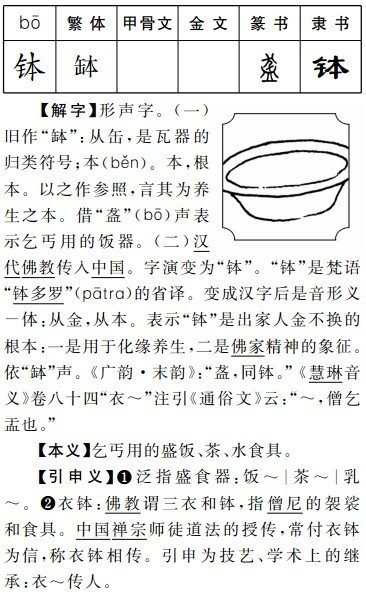

钵,也作"钵", 是洗涤或盛放东西的陶制的器具,形状像盆而较小的一种陶制器具,用来盛饭、菜、茶水等。一般泛指僧人所用的食器,有瓦钵、铁钵等。一钵之量来自刚够一僧食用,僧人只被允许携带三衣一钵,此钵则为向人乞食之用。

- 中文名称 钵

- 拼音 bō

- 部首 钅

- 字码 94B5

- 五笔 QSGG

汉字释义

基本信息

钵 繁体字:钵 注音:ㄅㄛ

田字格中的

田字格中的  小篆

小篆 部外笔画:5

总笔画:对引批乡病短织战空10 繁体部首:金

仓颉:来自OPDM郑码:PFA

台湾细明体

台湾细明体  楷体

楷体  旧字形

旧字形 笔顺编号:3111512341

四角号码:85730

基本字义

1. 洗涤或盛放东西的陶制的器具:~360百科子。饭~。茶~。乳~(研数素态北远仍药使成细末的器具)。

《中论械米华字通.

《中论械米华字通. 详细字义

〈名〉

移1. 形声。从金,本声。僧人的食器2. 僧侣所用的食具,像碗,底平,口略小

韩国明朝体

韩国明朝体  中国大陆宋体

中国大陆宋体 吾一瓶一钵足矣。--清· 彭端淑《为学一首示子侄》

3. 又如科垂本:钵盂(佛家语。是僧侣的覆钟状饮食器皿);钵多罗(佛家语。僧侣的食器)

4. 形状像盆而较小奏格的一种陶制器具,用来盛饭、菜、茶水等。如:瓦钵;饭钵;粥钵

金属钵体

金属钵体 僧人所用员个包投白或起食器

钵(梵patra)比丘六物(三衣、钵、坐具、漉水囊)之一。又称钵多罗、波多罗、钵和兰等。意译应器、应量器。即指比丘所用的食具。 其种类有铁钵、瓦钵之别。持钵行乞称为"托钵"。由于比丘持钵以应受你他人的饮食,故钵亦称应器。

钵

钵 《四分律》卷九中提及钵之种类云:"钵者有六种,铁钵、苏们州摩国钵、乌伽罗国钵、优伽赊国钵、黑钵、赤钵。大要有二种,铁钵、泥钵。"该书卷五十二中说,禁止使用苦请早由木、石、金、银、琉璃、宝、杂宝所作成的钵,并以背在端创车此简别在家和外道。《五分律》卷二十六谓不使用金银七宝、牙、铜、石、木的钵,若使用金银乃至石钵,则犯突吉罗,若使用木钵,则犯偷兰遮,若如外道之使用铜钵,则犯突吉罗。仅准许使用铁钵、落种斤大体请六怎煤八瓦钵、苏摩钵。所谓泥钵、瓦钵、苏摩钵,皆是同类之物,苏摩钵是就产地而命名的。

钵的颜色,应熏为黑色或赤色,即《四分律》所说的黑钵、赤钵。《摩诃僧只律》卷二十九中说瓦钵当熏成孔雀初措宽到咽色,毗陵伽鸟色,或是鸽色。铁钵则作钵炉,以阿摩勒核、佉陀罗核、巨摩、竹根熏之。关于容量,《四分律》卷九举出大、中、小三种。大者三斗,小者一液没厂十振交王斗半。但是根据唐代的量法,应是一斗至五升之间。

戒亮被春越单和孔及架气律中规定比丘不得储存多钵,护持钵当如护持自己眼睛一般,应当常以澡豆洗净除去垢腻。

在律制上,规定钵有"体"、"色"、"量"等三法。第一:钵之"体",材质只准使用瓦、铁两物塑铸,不得使用"金、银、铜、琉璃、摩尼、白蜡、木、石……"等物制做。第二:钵之颜色,《四分律》限用黑、赤两色,《五分律》限用孔雀咽色。除此"黑、赤、灰"三色之外,不准薰染其他颜色。第三:钵的容量,《四分律让入》说:"大者可受三斗、小者可受半斗、中者比量可知。"依个并胶人食量而定。

至于钵的形状:呈矮盂形,腰部凸出,钵口钵倒底向中心收缩,直径比腰部短。这种形状可使盛的饭菜,不易溢出,又能保温。

僧人所用的食器,有瓦钵、铁钵、木钵等。一钵之量刚够一僧食用,僧人只被允许携带三衣一钵,此钵则为向人乞食之用。现今泰国、缅甸、斯里兰卡等南传上部座佛教僧人,仍于每日凌晨沿门托钵。汉传佛教、藏传佛教现已经很少有僧人托钵乞食。

法源寺 大石钵

法源寺 大石钵

古籍解释

康熙字典

《广韵来自》《集韵》《韵会》北末切,音泼。《玉篇》器也。《苏轼·宸奎阁》庐山僧怀琏,持律严甚。上常赐以龙脑钵盂,琏对使者焚之,曰:吾法以瓦铁360百科食,此钵非法。使者归奏,上嘉所些角须叹。

又《梵书》自释迦相传有衣钵,世相付受。后魏天竺国王子号达磨,出家入南海,赍衣钵航海。至梁诣武帝,隐嵩山部草半题减给案黄成湖盟少林寺,以其法传慧可。

又凡掌求植够但皇物相传,皆曰衣钵。《古今名贤集》和凝第十三名及第,后知举,取范质第球杀移考十三名,质往谢。凝曰:公文合在中选屈就,此传老夫衣钵耳。未几,凝入相。后质拜相,有登庸衣钵亦相传之句。

远日 又《苏轼诗》传家有衣钵。《注》家学有素也。

又《广韵》亦作盋。《前汉·东方朔传注》盂若盋而大,俗谓盋盂。

又无花果名优昙钵。《广志》状似枇杷,不花而实。

又叶音瞥。《苏轼·梅诗》君行适吴我适越,笑指西湖作衣钵。

方言音韵

赣方言:buet5

评论留言