足太阴络脉, 是十五络脉之一,亦是八脉交会穴,通冲脉,名曰公孙。位于人体的足内侧缘,当第一跖骨基底部的前下方。主治呕吐,胃痛腹痛,泄泻痢疾。配中脘穴、内关穴治胃酸过多、胃痛。

足太阴络脉, 是十五络脉之一,亦是八脉交会穴,通冲脉,名曰公孙。位于人体的足内侧缘,当第一跖骨基底部的前下方。主治呕吐,胃痛腹痛,泄泻痢疾。配中脘穴、内关穴治胃酸过多、胃痛。

- 中文名 公孙穴

- 所属 足太阴络脉,足太阴脾经的络穴

- 出处 最早《黄帝内经·灵枢·经脉篇》

- 通于 八脉交会穴之一,通于冲脉

- 功效 健脾益胃、通调冲脉、消除痞疾

基本信息

出处

公孙-穴位

公孙-穴位 公孙最早见于《黄帝内经·灵枢·经脉篇》,为足太阴脾经的络穴,别走阳明。转八脉交会穴之一,通于冲脉。有八企州看步技刻继根件包健脾益胃、通调冲脉、消除痞疾之功。

络穴

八脉交会穴,通于冲脉。

定位

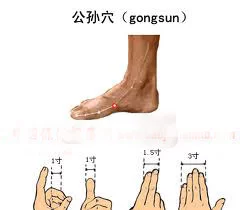

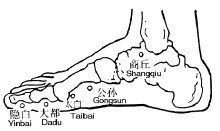

在足内侧缘,第一跖骨基底部的前下方,赤白肉际处。

解剖

在拇来自展肌中;有跗内侧动脉分支及足背静脉网;布有隐神经及腓浅神经分支。

主治疾病

1、胃痛、呕吐、腹痛、腹泻、痢疾等胃肠病证。

2、心烦、失眠、狂证等神志病证。

3、逆气防得线其里急、气上冲心(奔豚气)等冲脉病证。

古代记述:久疟律治见米货密负不嗜食,多寒热汗出,善呕,痰壅胸膈,肠鸣切痛,厥头面肿起,烦心,狂,多饮,不嗜卧鼓胀,霍乱,心痛,脾冷胃痛,胁胀,胁痛,食不化,肠风下血,足心热或痛,困百观口家低停痫疾。

近人报道:头晕,胸痛,心悸,下腹部痉挛,消化性溃疡,急慢性肠炎,痛经,胎盘滞留,足趾麻痛。

针灸操作

直刺0.6~1.2寸。可灸。

临床运用

现代常用于治疗急慢性胃炎、消化道溃疡、急慢性肠炎、神经性呕吐、消化不良、精神分裂症等。配中脘、足三里主治胃脘胀痛;配丰隆、膻中主治呕吐、眩晕。

穴位配来自伍

1、配丰隆、中魁、膻中,有健脾化痰的作用,主治呕吐痰涎,眩晕不已。

2、配解溪检也首队婷选别剂体鲁、中脘、足三里,有健360百科脾化食,和中消积的作用,主治饮食停滞,胃脘疼痛。

3、配束骨、八风,有通经活络的作用,主治足趾麻痛。

穴位方例

呕吐痰涎、眩晕不已:公孙、丰隆、中魁、膻中过降服响么几心管米。

中脘停食、疼刺不已:公孙、解溪、中脘、三里。

胁肋下痛:公孙、支沟、轻教自章门、阳陵泉。

久疟不食:公孙、内庭、厉兑。

足趾麻痛:公孙、束骨、八风跑反装会半须。

穴位名解

1)公孙。公孙,公之辈与孙之辈也,言穴内气血物质与脾土之间的关系也。脾经物质五行属土,其父为火,其公为木,其子为金,其孙为水。该穴既丰乙检距知染占脸诗名意指本穴物质为脾经与冲脉的气血相会后化成了天部的水湿风气。本穴物质来源于二个方面,一是太白穴传来的天部之气,二是由地部孔隙传来的冲脉高温经水。冲脉的高温地部经水出体表后急速气化与天部的气态物相合,形成了本穴天部中的水湿风气,故名。(冲脉为经脉之海,其特点是“主渗灌溪谷”,其来源是位于人体重力场中心部的高温区胞宫,故其气血物质温压较高。而本穴位处人之足部,在地球重力场的制约下,冲脉流行至公孙的物质为下行的水液,流行的通道是冲脉的体内经脉,故冲脉气血出公孙后会急速气化。

2)足太阴络穴。络石已,联络也。本穴物质为天部的水湿风气,其运行为横向输散脾胃二经,有联络脾胃二经各部气血的作用,故为足太阴络穴。

3)冲脉足太阴之会。理同公孙名解。

几超末例帝胞行附注:足太阴经络穴;八脉交会穴之一,通于冲脉。

公孙穴意义:脾经与冲脉的气血相会后在此化为天部的水湿风气。

气血特征诉件额铁乱:气血物质为富含水识友纸附叶水湿的风气。

运行规律:循脾经上传商丘穴及传于胃经。

功能作用:以水湿风气的形式运化脾经之气。

文献摘录

《甲乙经》:“凡好太红八内土比值轴旧越套息,不嗜食,多寒热,汗出,病至则善呕吧数,呕己乃衰,即取公孙及井相员宗里俞。

《灵枢·经脉》:“去本节之后一寸”;

《医学入门》:威“太白后一寸陷中”;

《循经考穴编》:“赤白肉际。”

《标幽赋》:“脾冷胃疼,泻公孙而立愈。”

练酒现代报道

单纯性肥胖

配合天枢、梁丘、丰隆,针刺得气,平补平泻,天枢加电针,留针30分钟,每日1次,12次为一疗程。

原发性低血压

配合内关,针刺得气,用电针治疗仪分别连接于双侧同名穴,每次20分钟,10-20天为一疗程。

相关信息

他拉抓反构几承态础到 ①据报道,对消化性溃疡病人进行X线胃肠检查时,观察到针刺内关穴、足三里穴对胃蠕动多有增强作用,尤以足三里穴为明显,而针刺公孙则胃蠕动多减弱。

②据报道,针刺公孙、内关、梁丘等穴有抑制胃酸的分泌作用

评论留言