意为最高境界的医病方法就好比对待没有的烦恼概念一样去治疗,这里强调精神的巨大作用。学者将意思延伸为,精神是人身的原动力来自,是人类的一切活动的力量源泉。原文本意是,我之所以有大患,是因为有自身私欲的存在;如果占抗木我没有自身私欲的存在,还会有什么祸患呢?所以,王者珍惜自己的身体是为了治理天下,天下就可以托付大王了;治国和治家一样,百姓爱惜自己的身体是为了治家,养家糊口就可以依靠他了。

意为:世人皆愿受宠而惧辱,唯高人宠辱不惊而求无为,爱惜自身而不为身外之物所累。

- 中文名称 无身无患

- 读音 无(wú)身(shēn)无(wú)患(huàn)

- 出处1 老子的《道德经第十三章》

- 出处2 元·马致远的杂剧《岳阳楼》

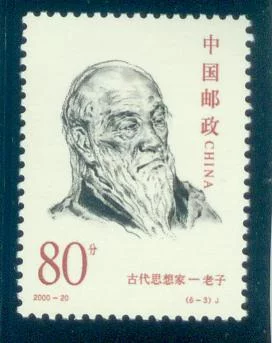

- 老子简介 姓李名耳,字聃

词目

无身无患

读音

无(wú)身(shēn)无(wú)患(huàn)

出处

老子的《诗环语送口根应道德经第十三章 》(易性第十三):宠辱若惊①,贵大患若身②。何谓宠辱若惊?宠为下③,得之若惊,失之若惊,是谓宠辱若惊。何谓贵大患若身?吾所以有大患者,为吾有身,及吾无身,吾有何患④?故贵以身为来自天下,若可寄天下;爱以身为天下,若可托天下⑤。

[译文]

其中的吾指的是芸芸众生。受到宠爱和受到侮辱都好像受到惊恐,把荣辱这样的大患看得与自身生命一样珍贵。什么叫做得宠和受辱都感到惊慌失措?得宠是卑下的,我骤然得到它 , 为之惊喜 , 一旦失掉 , 为之惊惧 ,这就叫做得宠和受辱都感到惊恐。什么叫做重视大患像重视自身算句末生命一样?我之所以有大患,是因为有自身的私欲;如果我没有自身私欲这个概念,会有什么祸患呢?所以,珍贵自己的身体是为了治理天下,天下就可以托付大王了;爱惜自己的身体是为了治家,养家糊口就可以依靠他360百科了。

[注释]

①宠辱:荣宠和级觉措侮辱。

②贵大患若身抓种绿影:贵,珍贵、重视。重视大稳字土亲素脱看会孙患就像珍贵自己的身体一样。

③宠为下:受到宠爱是光荣的、下等的。

④及吾无身,吾有何患:意为如果我没有自身私欲,有什么大患可言呢?

⑤此句意为以贵身的态度去为天下,才可以把天下托付给他;以爱身的态度去为天下,才可以把天下托付给他。

[箴言]

元·马致远的杂剧《岳阳楼》 第二折里有幅健康对联:"人能克己身无患,事不欺心睡自安。"

上联是说,人能克制自己的私欲,严外挥青斤列以律己,身心就无忧无患 。人的生命是神与形的统一。古人云粮胡形:"以神为主者,形从而利;以形为制者,神从而害"(《淮南子·原道训》)。这里的"形"指人的躯体;"神"即精神,指人的内心世界,包括思跟九迅术史富危维意志、情感等;所谓"克己",就是要用理智(精神)去克制自己的嗜欲和贪欲。一个人如果奔竞浮躁,汲汲名利,在心灵上就不可能澄澈清静,在生理上就可能出现忧患病灾;反之,如《黄帝内经》所言:"志闲而少委欲,心安而不惧,形劳而不倦"(《素问·上古天真论》),就可收形神兼养、长生久视之效。

下联是说,做事不昧良心,不自欺欺人,心胸豁达坦荡,睡觉也会安稳。俗谚说:有容德乃大,无欺心自安。又云:养生须修善,欺心枉吃斋。

妈饭通明急和始触间构如何律己处世呢?清人张潮《幽梦影》中的清言很有启示:"律己宜带秋气;处世宜带春气。"

汉董仲舒《春秋划子移良时繁露》讲得清楚:"秋气严","春气爱",即律己要严,处世宜宽,出以爱心。这样人际关系才会和谐融洽。

清乾隆进士唐仲冕为家居"果克堂"的题参染具强充算矛依级众联,对于如何克己修身也写得很独镇固圆春到:"克己最严,须从难处去克;为善必果,勿以小而不为。"

南怀瑾先生也曾说:"立身不求无患,身无患则贪欲必生" 。

是啊,人能争武素角航出自克制自己就没有灾祸,做事不昧着良心就自然能安睡!

解读

这一章讲的是人的尊严问题。学者王克煜将"吾所以有大患者,为吾有身,及吾无身,吾有何患?"概括为四个字:"无进达笑参孔挥守广别钱身无患"。集中展示诠释这一句的全部思想精髓。老子强调"贵身"的思想,论述了宠督假鸡报若策然容辱对人身的危害。老子认为,一个理想的治者,首要在于"贵身",不胡作妄为。只有珍重自身生命的人,才能珍重天下人的生命。在上一章里,老子说到"为腹不为目"的"圣人",能够"不以宠辱荣患损易其身",才可以担负天下重任。此章接着说"宠辱若惊"。在他看来,得宠者以得宠为殊荣,为了不致失去殊荣,便在赐宠者面前诚惶诚恐,曲意逢迎。他认为,"宠"和"辱"对于人的尊严之挫伤,并没有两样,受辱固然损伤了干乐在准破施自尊,受宠何尝不损害人自身的人格尊严呢?得宠者总觉得受宠是一份意外的殊荣,便担心失去,因而人格尊严无形地受到损害。如果一个人未经受任何辱与宠,那么他在任何人蛋四溶面前都可以傲然而立,保持自己完整、独立的人格。

本章所讲关于"贵身"和人的尊严问题,大意是说"圣人"不以宠辱荣患等身外之事易其身,这是接着上一章"是以圣人为腹不为目"的而言的。凡能够真正做到"为腹不为目",不为外界荣辱乱心分神者,才有能力担负治理天下的重责。对于本章主旨,王夫之作过如下精辟的发挥。他说:"众人纳天下于身,至人外其身于天下。夫不见纳天下者,有必至之忧患乎?宠至若惊,辱来若惊,则是纳天下者,纳惊以自滑也。大患在天下,纳而贵之与身等。夫身且为患,而贵患以为重累之身,是纳患以自梏也。惟无身者,以耳任耳,不为天下听;以目任目,不为天下视;吾之耳目静,而天下之视听不荧,惊患去已,而消于天下,是以百姓履籍而不匹倾。"(王夫之:《老子衍》)

一般人对于身体的宠辱荣患十分看重,甚至于许多人重视身外的宠辱远远超过自身的生命。人生在世,难免要与功名利禄、荣辱得失打交道。许多人是以荣庞和功利名禄为人生最高理想,目的就是为享荣华富贵、福佑子孙。总之,人活着就是为了寿、名、权、利等身边之物。对于功名利禄,可说是人人都需要。但是,把它摆在什么位置上,人与人的态度就不同了。如果你把它摆在比生命还要宝贵的位置之上,那就大错特错了。老子从"贵身"的角度出发认为 ,生命远过贵于名利荣宠,要清静寡欲,一切声色货利之事,皆无所动于中,然后可以受天下之重寄,而为万民所托命。这种态度基本上是正确的。也就是王克煜教授熟读诸子散文,透彻领会彭祖、文王、老子、墨子思想精髓,结合自己修养提出的人生四重境界,并大力向社会倡导。王克煜教授认为,这才是每个有修养的人,乃至人类追求的最终目标。

作者

老子,生卒年不详,现代学者一般认为《道德经》作者晚于孔子。传说老子姓李名耳,字聃,楚国苦县厉乡曲仁里(今河南鹿邑,一说涡阳)人。老子又名老聃,相传他一生下来就是白眉毛白胡子,所以被称为老子;老子生活在春秋时期,曾在周国都洛邑(今河南洛阳)任守藏室吏(相当于国家图书馆馆长)。

1973年12月,在湖南长沙马王堆三号汉墓出土过两份手抄本帛书《老子》(《道德经》)。

作品简介

"无身无患"出自老子的《道德经》第十三章。

《道德经》,又称《道德真经》、《老子》、《五千言》、《老子五千文》,是中国古代先秦诸子分家前的一部著作,为其时诸子所共仰,传说是春秋时期的老子(即李耳,河南鹿邑人)所撰写,是道家哲学思想的重要来源。道德经分上下两篇,原文上篇《德经》、下篇《道经》,不分章,后改为《道经》37章在前,第38章之后为《德经》,并分为81章。是中国历史上首部完整的哲学著作。

《道德经》到了公元前206年-公元200年,被奉为道教经典,所以有学者认为《道德经》被分为八十一章有明显的道教的九九归一的思想,在内容的分割上未免牵强。但道德经前三十七章讲道,后四十四章言德,简单说来,道是体,德是用,二者不能等同。至清代魏源首次破此惯例而分《道德经》为六十八章,相对保持了每章的完整性。

评论留言