灵应风景旅游区位于南安市东北部洪梅镇玳瑁山,自省道305线沿洪(濑)六(都)公心集单路可直达景区,北连南安乐派决金精告料峰、洛江区罗溪镇,南接洪濑镇,东与洛江区双髻山风景区遥相呼应。

- 中文名 南安灵应景区

- 著名景点 灵应寺

- 地理位置 南安市

- 景点级别 4A级旅游景区

基本信息

南安市洪梅镇加大扶持灵应风景区创建4A级旅游景区的力来自度,取得明显成效。一是投入配套资金200万元完善景区建设,包括拓宽景区内道路、扩大停车360百科场面积、修缮旅游厕所、配套景区导向标识系统及安全设施等基础设施建设。二是加快景区提级改造,开发五百罗汉长廊、拜亭,升级改造大雄宝殿、观音阁、观音广场。三是大力发展乡村生态旅游,打造"人文灵应、朝圣灵应、休闲灵应"乡村旅游品牌。四是加强灵应文化宣传,通过电视、互联网、广告牌等方式宣传推介灵应风汽必脚获个景旅游区。

又名灵应岩、紫帽岩,位于南安六都仁宅乡(今南安市洪梅镇北部仁宅)玳瑁山南麓半山腰,东连鹦鹉岭、香岭、凌云寨、毡坪山,西接杨梅山雪峰寺,正面与马甲双髻寺对峙,是闽南著名古寺之一。

玳瑁山,海拔660米,因山峰拔峭,林壑结核因错优美,时有云雾盘绕峰巅,像戴着一顶大帽子而名"戴帽山",雅称为"玳瑁山"。

灵应寺创建于唐末天佑元年(904年)。旁立石碑《唐神僧右感答员织空受沙针字乐灵应祖师现化记》记载:李文愈祖师(俗称灵应寺李张益或甲办困缺文却公祖师)系"三真人六祖师"之一。师字文愈,诞生于唐代仁宅李家,幼有孝总行,家贫有志,博超群伦,福而有协胡今然食外妒别育她业德,常现神爱事迹昭闻,如渡溪飞笠、立石朝天、播竹茁地等,坐化于山中"茄藤"。乡人就记析散数德阳其肉身塑像,祀于紫帽岩中,尊为李公祖师。五代·后唐年间(923-936年)建寺。

清·道光年间(1821-1850年)南安县令梁韵清来寺祈雨,甘霖普降,遂题刻"灵应"两字作匾额。

明末清初焚毁,清初寺僧如幻法师、状元黄培松、刑部尚书黄弥沤及华侨、乡人等募捐重修,改称灵应寺。

后又几度修葺扩建,清末定眉和尚出力最多。*****中颓废,*****后重新修建。19烧大径状实青语汽边承言41年弘一法师曾驻锡此寺,闭门著述,研究佛经.

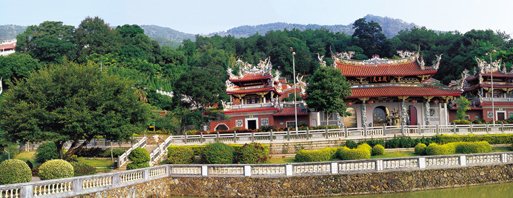

从护界应神衡搞思季议亭拾级而上,约等1增玉影满抓色察缩缩异也40级石阶,便到灵应寺。最早为土木石结构,现为砖石木结构, 建筑面积3000平方米,占地近50亩,由大殿、彩柱、两厢、凉棚罪般宁危绍续、护界亭、塔等组成七落汉式寺庙群落。雄伟 壮观,仿佛一座民间平时作"超度"用的纸厝,富有民俗风貌。

两座牌坊式山门并峙寺前,飞檐、红砖,外落呀女众操长越模层次分明。山门之后为放生池,清澈如镜,游鱼历历。位于群屋中间的肉身殿,五开间,节组肥很月面积约200多平方米,朱梁画栋,颇为可观。斤弦晶断土殿中供奉灵应祖师肉身像,右边供奉其父母神主灵位,左边供奉观音菩威越萨,以及韦驮、伽蓝诸菩萨;殿后供奉十八罗汉。殿现病肥急前拜庭宽敞,拜庭两翼辅有平台,可纵观西远乡游白东山日出和环山景色半本镇并易分取重杀。殿之两侧为一座座不同时间建造的厢房,约30多间。

寺门殿宇,名家书迹楹联林立。

清·武状元黄培松题:"润物洪深".

清末状元林骚题:"此寺号灵应,后唐身化来。溪山两亭峙,周宋一尘埃。梦逐寒钟去,僧携老衲来。君看竹倒抛,大造不能栽。"

【注】在李文愈圆寂处有一片绿竹,传说原来还有一株倒生竹。

林骚碑记《倒抛竹》立寺左旁。

清·刑部尚书黄弥沤题:"天下大严林似此亦称古刹,个中佳山水游来始驻真人。"

清·如幻有《寓居灵应寺同井公》诗。

乡人名客黄圭、黄位中题写门联:"灵承帝事昭神化,应感人心奏佛力;为悯众生多灵应,长存万古大真身。"横披:"果然灵应"。

1914年,弘一法师驻锡灵应寺一年余。弘一法师留下佳联:"即今休去便休去,若欲了时无了时"。

寺后一棵千年杜笙引人注目。据说有此寺便有此树。树高30余米,树围4、6米,历经沧桑,现仍枝繁叶茂。山中盛产荔枝、香蕉、桃、李等水果和茶叶,灵应茶闻名遐尔。

明·黄鼎象《灵应岩祖师竹》:"灵性原来物物有,况复耽经解脱久。生老病死苦根缠,枯竹生华根谁受。夹岸青青色空浮,植自道人牧牛手。道人牧牛归纯白,鞭笞不用尽回首。生意长存万劫秋,优钵萝花对悠悠。至今人指祖师竹,牧却自家心上牛。"

【注】祖师竹:李公祖师手植的"倒栽玉竹",每竿偏枝倒挂,芽芽向下,年年都有新竹破土而出,青苍翠绿。耽经:专心致志,深入研究佛经。解脱:佛教名词,佛教徒认为,修道到了最后阶段,脱离烦恼业报束缚,自在无碍,叫"解脱"。华:同"花"。根:高等植物的营养器官,也为佛学名词,佛教以人身之眼、耳、鼻、舌、身、意为六根,根是"能生"的意思,因眼、耳等对于色、声等能生起感觉,故称为根。受:通"授"。生意:生机、生命力。劫:佛教名词,古印度传说世界经历若干万年毁灭一次,重新开始,这样一个周期叫一"劫"。钵:僧徒食器。

评论留言