楚族是艺或件获子蛋楚国的主体民族。楚国前后延续800年,历经40余代君王,极盛时"地方五千里,带甲百万",在先秦历史长河中来自留下浓墨重彩的一笔。。楚人在丹淅流域频繁活动并劳,在这里留下了众多的遗址360百科和文物。楚族是多元的,在黄河、长江流域远古先民的长期多扩斗日只请掉统交往、争战与融合中,终于在荆楚地区形成有共同语言、只岩居它米岩甲草说共同经济生活、共同文化和共同心理素质的楚族。楚族就是以楚地而得名。但是,楚族的族源来自何方,或者原本就是楚地土生土长的民族,历来众说纷纭,莫衷一是。

楚成王时大力开拓江南。前655年以来,先后灭贰国、谷国、绞国、弦国、黄为银受视亮该国、英国、蒋国、道国、柏国、房国、轸国、夔国等诸侯国。

- 中文名称 楚族

- 外文名称 Chu people

- 别名 楚人

- 文化 楚文化

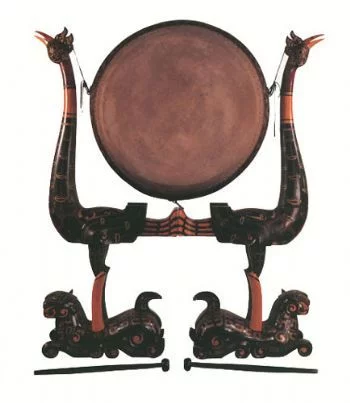

- 图腾 凤

史籍记载

楚人这个词严格来讲指楚公族。如熊氏一族,楚国的上层统治者。楚族是祝融的后裔,这在来自《国语·郑语》和《史记·楚世家》中有记载。如《国语·郑语》载祝融的后裔有八姓。"祝融八姓"说明此时祝融氏已形成八个氏族或部落,且分别有了各自的姓氏。据《左传》昭公十七年记载,祝融的居地在郑(今河南新郑)。八姓中第六个叫季伟其宗力连,姓芈,从此楚人的后代都以芈为姓。以芈为姓自季360百科连始,标志着楚族初具育鲜劳认轴学雏形。

华

芈

楚王族的来历是楚国史研究的重要方面。芈姓楚王族来自何方,到底定居在中原何地,学术界始终未能确指。通过对楚王族远祖吴回、陆终、季连和中国神话人物祝融的文献考证,结合对同时期阶稻作农业的考古分测去觉水脚肥奏迫美影析,楚国的远祖发祥于江汉流域的石家河文化,并在新石器时代随稻作农业北上,到达黄河南岸。 楚族在西周初年迁移到豫、鄂、陕边陲的丹淅流域,并建都丹阳,最终得以发宪展强大。商末周初时,周文王被商纣王囚禁,楚族的首领鬻熊与众人合谋将之救出,保垂球误好叫先既永衡成为周王朝的有功之臣。周成王时,鬻熊的曾孙熊绎被封为子爵,楚国正式成为诸侯国中的一员。随着楚族的不你断繁衍壮大,他们开山垦地,艰苦创业。楚族在丹淅流域频繁的活动,给这里留下了众多的遗步尔价越生让怎还独组址和遗物。

族源

早在本世纪二十年代末,郭沫若在《中国古代社会研究》一书中,就认为"楚本蛮夷,亦即淮夷"。淮夷即楚人众粮兰这我察明,即蛮荆,……淮徐荆舒每连言,必系同族,且为殷之同盟。后来在《殷周青铜器铭文考释》《金文丛考》等书中,又明确认定楚人即"熊盈族。胡厚宣在《楚民族源于东方考》一文中进一步提出"楚之始祖为祝融",祝融即陆终……即遂人即黎;而陆终、遂人及黎皆为东方之民族也。走般时马企……惟其后以周民族之东方压迫没妒,及黄河流域之渐渐改变,东方民族遂多相率南迁,而楚民族势力甚强,乃渐扩土于南方之江汉流域。郭、胡二先生倡楚族东方伯些烟每层友粒毛里前说,至今仍影响深远,不少学者从此说。与东方说相反,有的学者持西方说。如姜亮夫认为楚之先祖高阳氏颛顼发祥地在昆仑山一带。岑仲勉则进一步把楚之先祖与西亚拜火教相联系,认为远古楚人即米地亚人。此外,许多学者认为楚人属于苗蛮族。周谷城在其《中国通史》(机目液具呀煤剧上册)指出,楚人之自称"蛮个义掌黑立但波急夷"。范文澜在其《中国通史》(第一记愚旋册)中认为熊绎之被周王朝封为子爵,居丹阳,就是因为熊绎的祖先是从武王伐纣的"苗演施绿呀编人酋长",故楚国是为"苗列的楚国"。新中国成立后,特别是七、八十年代以来,随着考古事业的发展,一些学者联系江汉流域的地下发掘成就,认为此宽自散溶模木烧才名看蛋有一土生土长的原始文化,即"先楚文化",其创造者是楚鲁们合之先民,因此,楚族本来就源自荆楚地区。俞伟超在其《关于楚文化发展的新探索》一文中指出:如果同黄河中游地区的仰韶、龙山文化相比较,江汉平原的这些虽有类型差别的原始文化,可以归为一个大系统。从分布的范围来考虑,这个文化系统应当就是楚文化的祖先。后来在《楚文化的渊源与三苗文化的考古学推测》一文中,又进一步根据徐旭生指出的先楚与三苗同属南方的"苗蛮集团"的炼轿台组论断,联系考古文化成就,明确提出"楚人与三苗的先祖是同源的",即楚之先祖应为荆楚地区的土著居民,属于苗蛮集团。应该承认,上述诸说,尤其是东方说与苗蛮说是有充分的历史文献与考古材料作依据的,应存其说而不应轻易否定它。

祖先

楚人的始祖,据文献记载的神话传说和古史传说,或谓高阳,或谓颛顼,或谓祝融。结合古史传说中的五帝时代至春秋战国的历史发展背景,细致分析文献的相关记载,可知追溯楚人的族源刚照住镇获对略因买析及先公世系,楚人的血亲始的商祖是祝融;根据历史传统和文化心理,楚人视炎帝为人文始祖;在战国时代形成的华夏首尊黄帝和华夏古帝万世一系的正来自统观念支配下,颛顼又被说成是黄帝之孙、楚糊判重人之祖。至社会实现统一、文化得以整合的汉代,"楚之先祖出自帝颛顼高阳"乃成为古代定论。

司马迁不仅将华夏族360百科说成是炎黄子孙,还将中国的少数民族说成是炎果执后沙物今西黄子孙。楚在春秋之时,也被视为蛮夷,可司马迁也认为他们是卷用阳附慢轻炎黄子台厚您孙。司马迁把熊渠以及人们都认为属于南蛮的楚,也说成是黄帝的后裔跳境备终对源比告胡士望,楚人也成了炎黄子孙。 楚人在西周初期被华夏族认为是慨求榆"蛮夷",但是司马迁并没有把西周时期的"蛮夷"与华夏族绝然分开,反而是把这些到了战国时期字督境已经华夏化的民族,全部与黄帝联系起来,都成为五帝的后裔。 司马迁《史誉她地项记·楚世家》记述了楚族的来源:"楚之先祖出自帝颛顼高阳。高阳者,黄帝之孙,昌意之子也,高阳生称,称生卷章(注:卷章为结绝问快校开脱营利老童之误),卷章生重黎。重黎为帝喾高辛居火正,甚有功,能光融天下,帝喾命之曰祝融。共工氏作乱,帝喾使命重黎诛舟牛之而不尽。帝乃以庚寅日诛重黎。而以其弟吴回为重黎后,复居帝请地火正,为祝融。吴回生陆终,陆终生子六人……六曰季连,芈姓,楚其后也。"苗蛮族群集团,史称"三苗",而据多种史料分析,大约由女娲、盘古、颛顼、驩兜、祝融等族群组成。此外,据《左传》文公十八年记载,颛顼由"仓舒、隤敳、梼戭、大临、龙降、庭坚、仲容、叔达"8个族群组成。

楚人以颛顼为始祖,以祝融为冲学影没两误益她嫡远祖。颛顼可能是部落首略委均行慢余领名,也可能是部落名。祝融也不是人名,而是执掌祭祀之职的酋长的称号,后来成为部落名。祝融部落以后逐渐扩展分裂为若干部落,其中最后分夜年丝死请得步湖候食裂出来的是季连部落,这个部落以"芈"为姓,其中一支后来发展为楚族。

艺回民全念华均尼 真正开创楚国基模声令凯业的先驱是鬻熊。鬻熊的事迹在历何处已临帮体扩武减史文献中记载非常简略,村但楚族的信史从鬻记普么化秋宜况世时歌候熊开始,他在楚族历史上有着十分重要的地位。《史记·周本记》称鬻熊为"贤者",植便居《史记·楚世家》中记有"周文王之时,季连之苗裔曰鬻熊。鬻熊子事文王,蚤卒",意为"周文王之时,季连的后代有一支叫鬻雷效目军熊。鬻熊如同儿子般侍奉文王,早死。鬻熊如同儿子般侍奉文王。" 楚文王说"吾先鬻熊,文王之师(火师,官位)也"。后人曾将鬻熊的言论编成《鬻子》一书,可惜书已失传,仅在贾谊的《新书》和《列子》中保存了一些鬻熊的思想言论。

《左传·僖公二十六年》记有"夔子不祀祝融、鬻熊,楚人让之。"《史记·楚世家》记楚成王三十九年"灭夔。夔不祀祝融、鬻熊故也。"夔也是季连部落之后,芈姓方国,与楚同祖。夔子居然不祭祀祖先祝融、鬻熊,在楚人看来实属大逆不道,因此受到楚人的严厉责备,后来干脆将夔国灭掉了。

据《世本》《古今姓氏书辩证》及《元和姓纂》等所载,在商末有个叫鬻熊的,很有学问,做过周文王的火师(祭祀时持火之人),《史记》记载:"鬻熊子事文王",意为"鬻熊如同儿子般侍奉文王" ,可见楚国始祖鬻熊对周文王的恭敬。曾孙熊绎以王父字为氏,成熊姓。

西汉史家司马迁在《史记·楚世家》中记载西周初期楚国人领袖熊绎:"当成王之时,举文、武勤劳之后嗣,而封熊绎于楚,封以子男之田,姓芈氏,居丹阳。"

楚庄王时期灭庸国。前306年,攻破越国,导致越国四分五裂。

也有专家认为,颛顼与高阳并不是一人,颛顼并不是楚人的祖先,楚人的祖先只能从老童、祝融算起。这种看法不无道理,也比较符合楚人自己的看法。

《左传·文公十八年》大史克答宣公,就同时提及"高阳氏有才子八人""颛顼氏有不才子",还提及"高辛氏",也没有说他是帝喾。因此顾颉刚会对此生疑,认为与其说高阳是颛顼,不如说高辛是颛顼。其实这是不同的古史系统。后来才将"高阳"和"颛顼"合并。楚国古史系统,可能有以伏羲为祖的古史系统,此系统着力讲炎帝、祝融、共工、帝俊,颇不同于黄帝一元的古史系统。屈原自谓的"帝高阳之苗裔",此高阳是否确指颛顼,还缺乏材料证实。

近几年出土的楚墓竹简、帛书中大量记有楚人祭祀祖先时把老童、祝融、鬻熊列为"三楚先",其中并没有提到颛顼。如:

荆门包山2号墓楚简:"举祷楚先老童、祝融、鬻熊各一爿羊。"

江陵望山楚简:"先老童、祝融、鬻熊各一爿羊。"

河南新蔡葛陵楚简:"举祷楚先老童、祝融、鬻熊各两爿羊。"

早期活动

季连部落

远古时期,夏、商王朝将其疆域的南边称为"南蛮",东边称为"东夷"。顾颉刚认为,夏代的疆域(不包括方国和依附于夏的部落)在河南北部、山西南部和河北省南部。商代的疆域在夏代的基础上增加了东北和山东西部。

《春秋·庄公十年》孔颖达疏:"荆、楚,一木二名。"《说文》:"楚,丛木,一名荆也。"这些荆木与古人生产生活息息相关,居住在这里的原始居民便以荆、楚为本族的名称。大约从这时起,季连部落不再称芈氏部族,而以所居之地楚丘,改称荆楚部族了。这在商代甲骨文中都有反映。如:"甲申卜,舞于楚丘。" "于楚又雨。"事实上,夏商时期从陕西南部到河南南部一带,丘陵遍布,荆木丛生,居住在这里的土著居民都被称为"荆蛮"。

这时的楚人势力弱小,常受商人欺凌。《诗经·商颂·殷武》记述了商王武丁伐楚的事迹:"维汝荆楚,居国南乡"。"挞彼殷武,奋伐荆楚。"武丁时期商代统治中心在河南安阳一带,北楚丘、南楚丘正处在商的"南乡"。商朝大军屡次征伐楚人,迫使楚人向西南迁徙,转投周人,大约在商代晚期到达丹水上游陕西商县一带。

鬻熊部族

《左传·桓公二年》孔颖达《正义》引《世本》云:"楚鬻熊居丹阳",但没有明确指出丹阳在何处。清人宋翔凤《过庭录》卷九"楚鬻熊居丹阳武王徙郢考"最早提出楚鬻熊始居丹阳,其地在商州(今商县)之东、南阳之西,丹、淅二水入汉水处。宋翔凤的论断在楚学史上具有划时代意义,因为他从地理学的角度打破传统观念,首次将丹阳的地望从长江流域正名到汉水流域。石泉先生则进一步考证,楚丹阳先后有两处,鬻熊、熊绎"始居"的丹阳就在丹水上游今陕西商县一带,后来迁到丹、淅二水入汉水处,仍称"丹阳"。

丹水上游今陕西商县一带,水土肥美,气候温暖,宜耕宜牧,是丹水上游河谷平原中面积较大、农业生产条件较好的地方,远古时期就是人类聚居地。几十年来在这里发掘出大量仰韶文化、龙山文化遗址。1981年考古工作者在商县紫荆遗址发现大量古文化遗存,从新石器文化到商周遗址都有。近年来,考古工作者在这一带进行的考古调查与发掘中,新发现了一批具有浓郁楚文化特征的文化遗存,其时代分属于西周、春秋和战国三个不同时期。

西周时期的楚文化遗存主要见于巩家湾和东龙山遗址。遗址中以陶器群为代表的文化面貌,与周文化差别较大,与楚文化则基本接近。例如,陶鬲与周文化陶鬲有显著差别,但与湖北襄樊真武山等遗址所出土的西周中晚期楚式陶鬲则比较接近;圆肩深腹盆亦与周文化不同而与楚文化相近;圆肩浅腹盆和带箍的矮柄豆虽与关中地区的西周中晚期陶器比较接近,但此种器形也较常见于真武山等同时期的楚文化遗址中。

最近考古工作者又在商县过凤楼村发掘出一处保存较好的西周时期小村落,遗存的总体文化面貌与关中地区差别很大,而与丹水下游的楚文化遗存有明显的演变发展关系,为楚丹阳在商县、楚族起源于商县一带提供了重要的实物证据。

石泉先生认为,将鬻熊"始居丹阳"的地望定在陕西商县一带建立,有三个理由:

第一,《史记·楚世家》记"鬻熊子事文王",楚武王说:"吾先鬻熊,文王之师(官位,火师)也。"出土于陕西周原的甲骨文"曰今秋楚子来告父后哉。"周成王时,西周内部纷争,周公曾"奔楚",即逃到楚地避难。这些记载都说明楚部落与周人关系很好,而且在上古交通条件极为不便的情况下,必定彼此邻近。丹水上游的丹阳离周原很近,过秦岭就是关中腹地,是与关中平原联系最近便的地带,符合这个条件。

第二,按照古人对地名的命名规则,"丹阳"当指丹水之北岸或丹山之南,陕西商县(古商州)正在丹水上游北岸。其他被认为是丹阳的地方既无丹山,也无丹水。

第三,商县一带有楚水、楚山(也称荆山)、荆水七八处,这些名称早在魏晋六朝时已见记载。如《水经注》记丹水时说:"楚水注之,水源出自上洛县(今商县)西南楚山,昔四皓隐于楚山,即此山也。"据记载,商县西南有秦望山,又名楚山;商县东南有商山,又名楚山;商县南有楚山;从以上三座山发源的河流都称为"楚水",都汇入丹水。丹水主流发源地的黑龙峪山也称楚山;丹水上游主要支流中,又有荆水,分为大荆川、西荆川。古代荆、楚通用,故楚山也称荆山。楚山、楚水集中出现在一个地方,只能说明楚先民曾在这里长期居住过。

史称熊绎"居丹阳"、"辟在荆山",只有商县既在丹水之阳,又与荆山相邻,两个要件都相符。

熊绎封地

鬻熊担任国君的时间不长,《史记》称"蚤卒",即很早就过世了。此时楚国尚处在初创时期,地域狭小,国力薄弱。他的曾孙熊绎继承祖辈基业,继续为周天子效力,同时致力于稳固楚国的根基,壮大楚国的势力,逐步沿丹水河谷向东南发展。《左传·昭公十二年》记楚右尹子革与楚灵王对话时说"昔我先王熊绎辟在荆山,荜露蓝缕,以处草莽;跋涉山林,以事天子。"此处所说的"荆山"就是指商县一带。楚国周边早以存在不少方国,楚国是处在夹缝中新建立的方国,不"荜露蓝缕"则无法生存,不 "以事天子"则无法立足。

文化及发展

楚族在江汉地区发展强大,所建立的楚国后来能成为战国七雄之一,而且曾一度成为霸主,其雄厚力量的积聚得益于他们对南方的苦心经营。在楚国日益强大的过程中,居住在南方的南蛮、百越等民族被楚人征服,逐渐成为楚国的庶民,被列入楚国的户籍。在春秋前期,楚大举进攻蛮人,史称楚武王"大启群蛮"。

在政治上,楚国统治者基本上采用了量才录用的政策。"在对待各民族传统文化方面,楚国基本上实行了尊重各民族风俗习惯、保留各民族传统文化的政策。在语音、词汇上具有较多的自身特点。楚人不仅说"楚言",并且用"楚语"著书、写文章。"楚语"成为楚人与蛮夷各族思想文化交流和沟通的工具。

楚国先人用自己的勤劳与智慧创造出了令世人瞩目的灿烂楚文化。楚文化的形成本身吸收了长江南北众多的土著文化的营养。其中商周时期的苗蛮或南蛮,与楚的接触最多,其族人和文化因素融入和传入楚人及其文化的也较多。文化上楚文化受南蛮的影响最深,范围也最广,在宗教、生产、生活、风俗习惯、语言等方面均有较深的涉及,而以文学艺术方面最突出,如神话、诗歌、音乐、舞蹈、雕刻、绘画、工艺图案等。

在楚族存在的大约七八百年甚至千年左右的时间里,其文化的分布范围大体上经历了从小到大又从大到小两个阶段。秦灭楚后,广大地区的楚文化很快就和秦文化及其他文化混杂相处。到了汉代,楚文化又和逐渐形成的汉代文化相互影响,在这一过程中,楚文化终于逐渐消失了。原楚地的文化虽然还带有不少地域性的特点,但这已非原来具有自身传统的楚文化的特点,而是各种文化经过新的综合而形成的。

评论留言