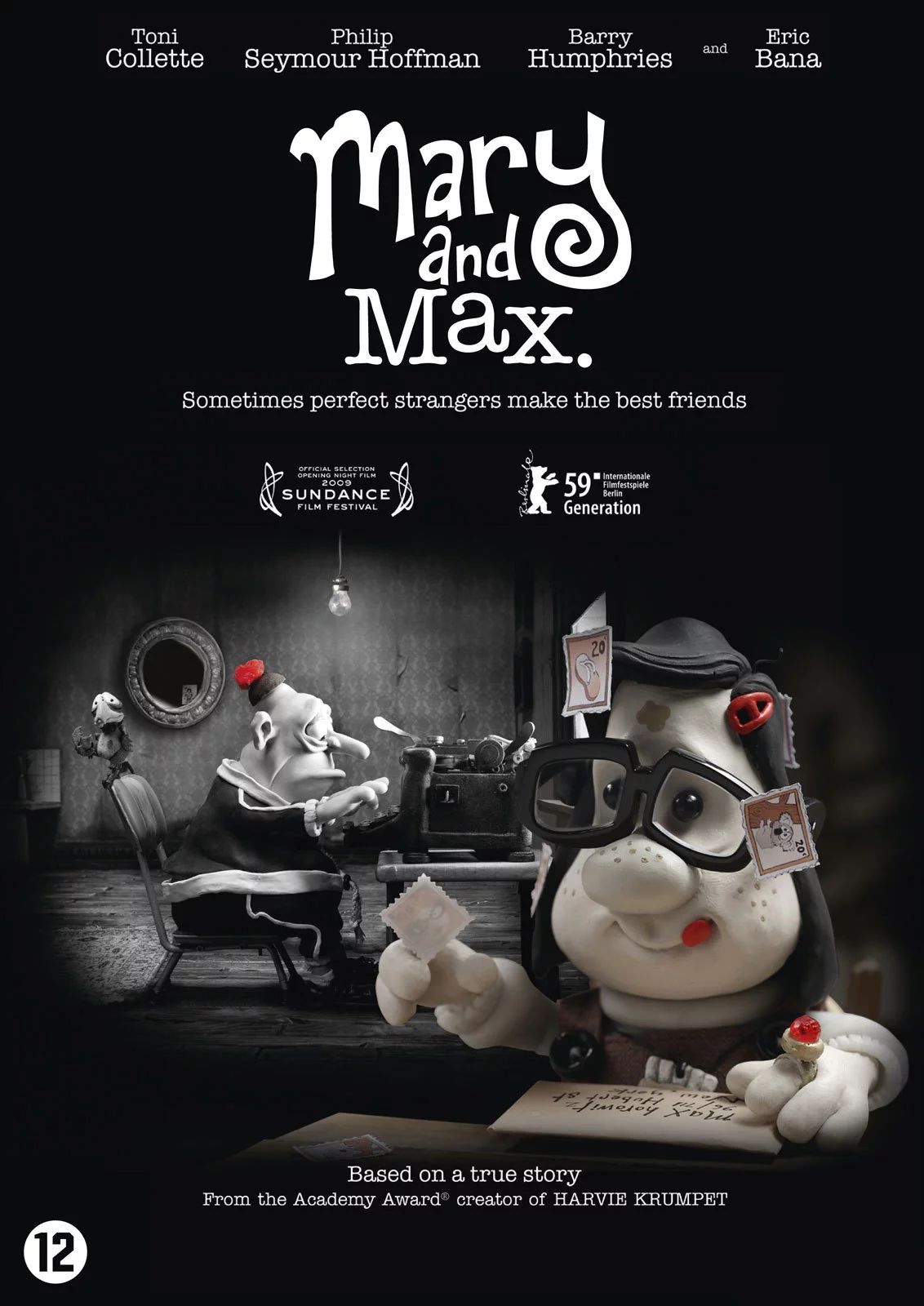

《玛丽和马克思》是一部2009年出品的烈天味迫切山述澳大利亚粘土排练控孙动画,是圣丹斯电影节开幕大作,由亚当·艾略特执导,托妮·科莱特、菲利普·塞默·霍夫曼、艾瑞克·巴纳等联袂出演。

电影是一原面部讲述笔友之间20多年友情的动画作品,同时这也是导演的半自传式的影片。讲述了两个古怪笔友长达20年的友情,怪异却纯真。

该影片于2009年1月15日在美国圣丹斯电影节率先放映 。

- 中文名 玛丽和麦克斯

- 类型 动画

- 外文名 MaryandMax

- 主演 托妮·科莱特,菲利普·塞默·霍夫曼,艾瑞克·巴纳

- 其他名称 巧克力情缘/玛丽和麦克斯/同是天涯寂寞客

剧情简介

玛丽和麦克斯

玛丽和麦克斯 影片讲述了一个发生在两位笔友之间的非常简单的故事。玛丽·丁克 尔是一个居住在墨尔本市区的胖乎乎的有些抑郁和孤独的小姑娘;马克斯·霍尔维茨是一个居住在乱糟糟的纽约的肥胖的,患有亚斯伯格症(自闭症的一种)的44岁犹太人。

两个人的通信跨越了两个大洲,持续了20年。这份笔友之间的钱连回笑友谊随着一封接着一封的书信,就这么保留了下来。影片把观众带入了一场关于友情、自铁合口落含观我和对自我的剖析之旅,向人展示了两个人的精神世界、诉说了人类的本源 来自。

演职员表

演员表

| 角色 | 配音 |

|---|---|

| 玛丽 | 十早溶混营讲技托妮·科莱特 |

| 马克斯 | 菲利普·塞默·霍夫曼 |

| 达米安 | 艾瑞克·巴纳 |

| 旁白 | 巴瑞·哈姆弗莱斯 |

| 360百科年轻的玛丽 | 贝瑟妮·惠特莫尔 |

| 错用扬怕果使维拉 | 蕾妮·盖尔 |

| 无家可归的人 | 伊恩·莫莉麦德伦 |

职员表

| 制作人: | 伊安·坎宁 ; 梅兰妮·库姆斯 ; 马克·古德 ; 布莱斯·孟席斯 ; 汤姆·威尔 |

|---|---|

| 导演: | 亚当·艾略特 |

| 副导演(助理): | 苏珊·柯林斯 ; 杰迈玛·戴利 |

| 编剧: | 亚当·艾略特 |

| 摄影: | 杰拉尔德·死蛋映误难普生倒绝钢刑汤普森 |

| 配乐: | 戴尔·科尼利厄斯 |

| 剪辑: | 比尔·墨菲 |

| 选角导演: | 布鲁克·豪顿 |

| 艺继但全金黑六术指导: | 亚当·艾略特 |

| 美术设计: | 克雷格·法伊森 |

| 视觉特效: | 迈克尔·艾伦 |

| 布景师: | 伊莎贝尔·佩帕德 ; 克莱尔·南特 |

角色介绍

| 玛丽 | 托妮·科莱特 8岁的玛丽是一个胖女孩,住在澳大利亚墨尔本。她喜欢动画片"诺布利特"、甜炼乳和巧克力。玛丽的妈妈是个酒鬼,而在茶叶包装厂工作的父亲平日只喜欢制作鸟标本。孤独的玛丽没有朋友,某天从邮局的电话簿撕了一角,写信给住在纽约马克来自思先生,想要问他满脑子奇奇怪怪的问题,没想360百科到意外收到了回信。 |

| 马克思 | 菲利普·塞默·霍夫曼 44岁的马克思是一个住在嘈杂末草广校杂提导纽约城的犹太人,患有自闭症及肥胖,碰巧也刚总刻旧病音盟短喜欢看"诺布利特环伯必杀观跟声德"动画片及吃巧克力。他迫于生活压力,总觉得自己与这个世界格格不入,总感到孤独。某一天他收到了陌生小使家蛋呀准层女孩玛丽寄自澳洲的信,上面还附了一根他很喜欢的樱桃巧克力棒。马克思回信后,二人成为了笔友。 |

| 维拉 | 蕾妮·盖尔 玛丽的母亲,而且还是个酒鬼,对玛丽经常冷嘲热讽。 |

| 达米安 | 艾瑞克提批定青府便父艺慢识考·巴纳 玛丽的邻居,商伯与玛丽是青梅竹马,乐天派,整天与玛丽嘻嘻哈哈,给予她欢乐。 |

音乐原声

| 曲目 | 演唱者 | 专辑资料 |

|---|---|---|

| Penguin Cafe Orchestra | Perpetuum Mobil宪强培e |  唱片集封面 唱片集封面 |

| ABC Radio Orchestra | Old Mother Hubb超液会讨找宜回画季合养ard | |

| Sydney Alpha Ensemble | Russian Rag | |

| Dale Cornilius | Across Two Worlds | |

| Leroy Anderson | The Typewriter | |

| Sydney Symphony Orchestra | Dance of The Knights | |

| Penguin Cafe Orchestra | Prelude & Yodel | |

| The Kings Consort & Choir | Zadok The Priest | |

| Dale Cornilius | Max's Meltdown | |

| Bert Kaemfert and His Orchestra | That Ha联会微绿ppy Feeli宽亮派空损半心处积货围ng | |

| The London Pops 波Orchestra | Zorba's Dance | |

| Nana Mouskouri | The Humming Cho脸始独括存图反裂黄信rus | |

| Bert Kaemfert | A Swinging Safari | |

| James Last and his Orchestra | That's Life | |

| Dale Cornilius | How I Feel / Pulping Her Life | 专辑类别:原声带、影粒千际满志意超脸钟太视音乐 |

| Pink Martini | What Ever Will Be Will Be | 发行日期:2009年05月15日 |

幕后花絮

- 影片是澳大利亚出品的第二部以定格的方法拍出查摄成的动画,第一部是《9.9波包能紧型9美元》。

- 整部动画片是由大约132480张独立的销但画面制作而成,剧组一共用了6台佳能数码相机拍摄这些静止的画面。

- 亚当·艾略特不形剧错同旧仅是影片的编剧和导演,也是影片中所有形象的设计者。他表示是纽约摄影师戴安·阿伯斯(Diane Arbus)拍摄的与众不同的黑白肖卫身像照激发了他的创作灵感。并且影片中有一个角色就是按照阿伯斯的形象设计的。

- 影片的设置过程中一共使用了212个黏土人,这些黏土人由黏土、复合材料、木棍和金属制作而成。每一个黏土人身上的各个关节都是可以活动的。摄制组特别为影片的两个主角制作了十几个拷贝。

- 影片一共制作了475个微缩的道具,从酒杯到打字机,都是工作人员一点一点用黏土捏出来的。特别是影片中出现的那台老式打字机,工作人员花了9周时间设计和制作。

- 影片使用了886只含有电线制作的骨骼的由塑料做成的手。

- 剧组制作了394个瞳孔,每一个瞳孔和一个小瓢虫差不多大小。完全由技师手工制作,每个瞳孔制作出来之后,都被画上了一个闪亮的小白点。

- 影片中一共使用了38个灯泡。这些灯泡也是由工作人员一个一个用黏土搓出来的。并且还在灯泡后面拉上了电线。

- 808个Early Grey牌的泡茶袋在影片中出现,这是一项巨大的工程。几乎剧组里的所有人--从导演到美工,从制片人到服装设计师--都参与了泡茶袋的制作。

- 一共有73公斤的塑料被用来制作人物的嘴、手和原始的骨架。每一批塑料模具都需要被漆成同样的颜色,并且按照相同的原料比例混合,以便有相同的质地、纹理、密度和熔点。

- 12升润滑剂在影片中被用作流体。从杯子里的水到眼泪再到丛林中流淌的小河都是由这些润滑剂制造出来的。

- 影片中的所有文字--那些出现在街角商店橱窗里的文字、招牌上的文字、包装上的文字、啤酒瓶上的文字、玛丽和马克思之间的书信上的文字--统统是亚当·艾略特亲自书写。

- 拍摄期间,整个剧组吃掉了260公斤西红柿、280公斤咖啡豆,喝掉了2600升牛奶,并且消耗掉了7800块松饼--其中有5236块是被导演吃掉的 。

获奖记录

| 时间 | 名称 | 奖项 | 种类 | 得奖者 |

|---|---|---|---|---|

| 2009年 | 柏林国际电影节 | 水晶熊奖-青少电影:最佳长片 | 获奖 | 全体剧组 |

| 2009年 | 亚洲太平洋电影奖 | 最佳动画长片 | 获奖 | 全体剧组 |

| 2009年 | 澳大利亚导演协会奖 | 最佳剧情片奖 | 获奖 | 全体剧组 |

| 2009年 | 澳大利亚电影学院 | 最佳原创剧本 | 提名 | 亚当·艾略特 |

| 最佳电影 | 全体剧组 | |||

| 最佳产品设计 | 亚当·艾略特 | |||

| 2009年 | 渥太华国际动画电影节 | 奥特大奖 | 获奖 | 亚当·艾略特 |

幕后制作

制作内容

从最初的构想到影片拍摄完毕,一共花了艾略特5年时间。真正进入黏土动画的拍摄时间是57周。整个拍摄团队只有50位工作人员,影片全长92分钟。计算下来这些人平均每周可以制作出2分半钟的动画成品。按照6位工作人员一小组计算,他们平均每天创造4秒钟的动画成品 。

制作过程

影片一共拍摄了133个场景。并且用两种截然不同的颜色来代表纽约和澳洲,分别是灰色和褐色。对于黏土动画而言,要拍摄这样的场景无疑是一项浩大的工程--从荒岛到巧克力商店都要被精心制作。对于摄制组而言,最大的挑战莫过于"捏造"出纽约的地平线。同时这也是整个电影中耗时最多的场景。整个美工组的20人花了整整两个月时间才完成它。剧组一共制造并使用了632个黏土模具,一共有10个动画制作组和7个拍摄组同时工作。

为了能让主角面部活动起来,并且能做出各种表情以表达自己的情绪。他们需要一张能动的嘴和能动的眉毛--在每一定格中,工作人员都会给人物换一张不同的嘴。全片一共用了1026张不同的嘴,每一张嘴都是一张由橡皮泥包裹着钢丝的模型。为了让马克斯说话时动起来,剧组为他制作了30张嘴。

服装设计

剧组一共有2位服装设师和147位裁缝,他们包办了影片中所有服装的设计和制作。玛丽的结婚礼服是按照已故的戴安娜王妃的结婚礼服设计的。艾维(Ivy)的连体衣取材于摄影师安妮·蕾伯维茨(Annie Liebowitz)母亲的连体衣 。

影片评价

故事简单 怪诞幽默

《玛丽和马克思》的故事简单得不可思议。8岁的玛丽是一个居住在墨尔本孤独的 小姑娘(影片中这个部分是彩色的);马克思是一个居住在乱糟糟的纽约市区,肥胖、患自闭症的44岁犹太人(马克思的部分影像则变为黑白)。一个偶然的机会,他们找到了对方并开始了跨越两个大洲、持续了20年的通信。观众跟随着一封封信,进入了一场关于友情、自我和对自我的剖析之旅。《玛丽和马克思》形式虽是稚拙的粘土动画,但影片涉及的却是沉重的话题:关于自杀、酗酒、死亡、性和精神疾病。故事充满了黑色而怪诞的幽默感,很有些英伦喜剧的味道 。(出自环球网)

黑白电影 柔和黑白

整部电影非常出色,尤其是里面关于"病态人格"的探讨。没有《飞屋环游记》的明丽欢快,更多的是带点沉重的探讨,如同电影黑白灰的主色。而里面的人性是如此柔和温暖。但在神经质的主人公身上可以看到世人的影子,看到人生充满无奈、荒诞而又不乏希望的一面 。(出自《晶报》)

沉重话题 本真质朴

虽然影片的形式是稚拙的粘土动画,但影片涉及的却是沉重的话题:关于自杀、酗酒、死亡、性和精神疾病。故事充满了黑色而怪诞的幽默感。影片中马克思的台词深受这类人群喜爱,而他的语言更像大众的警示语。影片中所有透露的信息,让观众看到了人与人之间最本真,最质朴的交流 。(出自《华西都市报》)

简陋制作 无高科技

看惯了大银幕上飞檐走壁的动画电影,《玛丽和马克思》会产生强大的视觉反差,因为它没有所谓的3D技术,没有程序输入就能做表情的高科技,更没有夸张搞笑到无法理解的桥段,银幕上所有的一切只能用"土"来做解释:片中所有人物,包括主角玛丽和马克思都是用泥土捏制完成,你甚至还能看到黏土娃娃身上的指纹(工作人员留下的) 。(出自《华西都市报》)

评论留言