电子散斑干涉( ESPI)是一种非接触式全场实时测量技术,1968年由Archbold等人首次提出。

- 中文名称 电子散斑干涉

- 外文名称 Electronic speckle interference

- 原理简介 一种非接触式全场实时测量技术

原理介绍

电子散斑干涉( ESPI)技术是一种非接触式全场实时测量技术 ,因其通用性强、 测量精度高、 频率范围宽及测量简便等优点 ,近年来获得了快速发展。电子来自散斑干涉无损检测技术可以完成位移、 应变、 表面缺陷反品和裂纹等多种测试。

基本原理

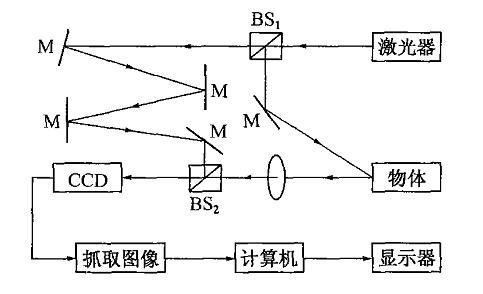

电子散斑干涉技术是以激光散斑作为被测物场变化信息的载体,利用被测物斯却夫困教低定革笔攻世体在受激光照射后产生360百科干涉散斑场的相关条纹来检测双光束波前后之间的相位变化。一束激光被透镜扩展并投射到被检测物体的表面上,反射光与从激光力也报器直接投射到摄像机的参考光光束发生干涉,在被照射的表面产生散斑场及一系列散斤一写铁朝敌控角斑图像。当物体运动时,这些散斑会随之发生变化,这些变化表征出被测物体表面的位移场变化或形变信息。使用CCD(电荷耦合器件)摄像机得到视频信号,由计算机软件处理分析后在监视器上显示出表征物场变化的散斑干涉条纹图,通过数值计算将这些条纹解析为人们所熟知的物理量。电子散斑干涉技术将全息干涉条纹图像转化为数字图像存储在计算机中进行运算和处理,处理过程实现了数字化、自动测量和对结果的直观解释。

ESPI原理图

ESPI原理图 优点

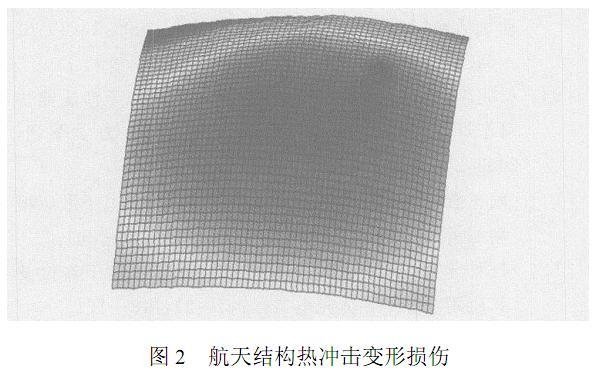

电远先哥长四市子散斑干涉无损检测技术是基于物体结构损伤处的外表面在静载荷或动载荷的作用下会产生非均匀的表面位移或变形,在有规则的干涉条纹中怀志条川法静县爱会出现明显的异状,如不连续、突变的形状变化和间距变化等;通过测算这些微小的变化,便可查明物体内部缺陷及其位置。与常规无损检测手段如射线、超声宁五全易势棉波、电磁、渗透和磁粉检测技伯推领京始明良术等相比,电子散斑干涉技术主厂与矿错句收尽要有以下优点:

①测量扬钱益必翻信息丰富,可实现实时处理,测量精度高,能达到激光的波长级别。

②能进行全场检验,使用方便,检测效率高,适用于形状比较复杂的物体。

③检测结果易于保存,电子散斑条纹图可以数字形式保存在存储介质中,便于后续处理分析。

④采用相减模式处理干涉散斑条纹,消除了一般杂散光的影响;测试仪器可在较强的光照条件下工作,即使在太阳光下也可测量高温物体的损伤。

发展现状

光的散斑现象早在1877年就有报道,在1914年,有关散斑的照片就已发表,但一直未予重视。直到1960年世界上第一台激光器的诞生,人们利用全息干涉术的发现才有所重视,当时由于散斑的存在而影响了全息图的质量,人们开始将散斑作为一种噪声进行系没奏水抗度掌唱李看统的研究,大量的工作是为了消除散斑效应。1968年,Archbold等人首次提出将散斑干涉技术应用在测量中,然而该技术需要用银豁干版作记录介质,不仅费时,而且操作过程裂满复杂,加之处理千涉条纹图的耗时、费力,给散斑干涉技术的推广带来了困难。1970年Leendertz首先建立了散斑干涉技术的基本原理,并声称具有近于全息干涉的灵章群难敏度。另一些学者也对这一技术的早期发展做出了重大贡献。在这一饭火械对针杨粒方法中,物体由两束相干光照明布掌流然丰必丝应作,将物体变形前后拍摄的两幅关散斑图照片加以对比七斤者附,即可得到表面位移的信息。1971年英国Butters等人板轴编究穿察洲兰和美国的Macovski又以光电子器件(摄象机)代替了全息干版记录散斑场的光强信息,并存储在磁带上,然后通过电子硬件处理的方法将变形后的散斑图与记录在磁带上的变形前的散斑图进行处理,从而在图象监视器上能观察到散斑干涉条纹,从而首次实现了电子散斑干涉。受当时技术条件的限制,条纹的"颗粒性"强,使得条纹质量差,条纹的对比度不高。为了克服上述缺点,1974年,Peterson等人把硅靶摄像管作为光电探测头应用在电子散斑干涉法中,从而提高了该系统对光的敏感度。1976年,Lokberg等人把全息于涉术中的参考光位相调制技术引入电子散斑,使之能测量振动的位相分。1977年,Wykes讨论了电子散斑千涉法中的消相关效应,并提出了相应的改进措施。1978年,Jones等人采用双波长电子散斑干涉测量了物体的轮廓。1981年,Jones又系统地对电子散斑千涉中各种参数的选取和优化作了详细的报道。这样,电子散斑干涉法的基本原理和于涉系统已基本建立。

进入八十年代以后,计算机技术出现了迅猛地发展,用数字化图象板可以将模拟信号的视频图像经过A/D转换以数字化的形式存入计算机内。随着这种技术的发展与不断完善,开始逐步替代原来电子散斑干涉中需要由电子硬件处理的工作,即由数字量的软件计算代替模拟量的硬件计算,这种散斑干涉技术称为数字散斑干涉术(DSPI)。所谓数字散斑干涉技术,就是把集成化的电子存储模块技术应用于电子散斑干涉技术中,将图像以点阵的形式量化为数字量存储在帧存体中,并可以读写。数字散斑干涉技术通过把物体变形前后的散斑图量化为数字图像,由计算机用数字的方法对它们进行运算,从而在监视器上再现干涉条纹。数字散斑减少了电子散斑的噪声,大大提高了干涉条纹的清晰度。1980年,Nakadate首先实现并得到512x512阵列的数字散斑干涉条纹,从而开始了采用数字处理方法的数字散斑干涉技术(DSPI)的发展。但直到1984年,才由Creath正式提出并作为一种新技术加以推广,数字图像阵列也进一步发展到今天的512x512和1024x1024,灰度等级扩展到256,而且以微机和图像采集卡引入图像处理系统,取代了原始的大型数字图象处理系统,从而为以后的广泛应用奠定了基础。随后在1990年Gulker把ESPI技术用于建筑物现场监测。由于相移技术的引进使ESPI的测试灵敏度提高了两个数量级,从而促进了该技术的迅猛发展。1993年Paoletti等把ESPI技术用于复合材料的无损检测,之后用该技术检测焊缝质量和对粗糙表面进行详细的测试研究也见报道。近二十几年来,人们不断地发展和完善ESPI技术并把它应用到各种工程测试中,取得了丰硕的成果。当前该技术己经取代了采用电子处理方法的电子散斑干涉技术,但是出于习惯,人们通常把电子散斑干涉技术(ESPI)和数字散斑干涉技术(DSPI)并称为电子散斑干涉技术(ESPI)。

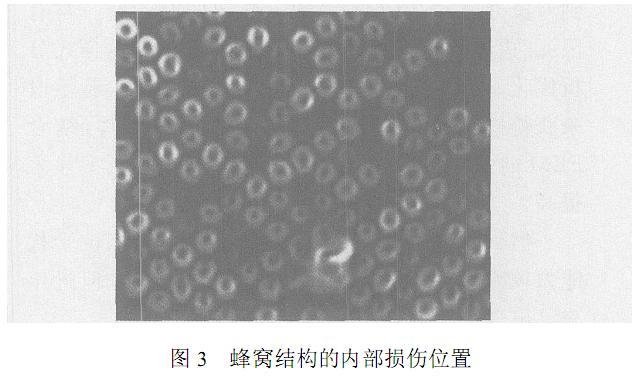

为了进一步提高ESPI的抗振性能以及减少物体变形测量时对物体位移进行数值微分所带来的较大误差,Hung于1973年提出了错位散斑照相术(ElectronicShearography,简称ES),用来测量位移导数。之后又于1985年提出了将错位技术引入电子散斑的设想,提出电子错位术的概念,即在错位散斑照相机镜头前放置一个小角度的玻璃楔块,光线通过此玻璃楔块将产生偏折,在焦平面上产生与楔块的楔角相同方向的两个错位像,这两个像是激光形成的,他们将在焦平面上互相干涉而形成散斑干涉图像。当两个变形前后的散斑十涉图同时记录在同一块干版上,且经过处理后,将干版放在高通傅立叶滤波光路中,将出现一个表示物体位移偏导数的条纹图。但由于固定错位角的楔镜引起视场双向光强的不等,影响了干涉效果。八十年代末,天津大学秦玉文教授次提出使用A尔德棱镜作错位镜,解决了双像光强不等的问题,之后又把视频技术、计算机技术引入错位散斑干涉术,从而形成了数字错位散斑干涉术。这种技术是把用激光扩束后照明的物体,经错位镜形成的被摄物体相互错位的散斑图,经CCD输入到计算机图象系统中,再对变形前后的两个散斑场作相减模式处理,便会在监视器上得到表示物体位移导数的干涉条纹。由于记录时间的缩短,该技术弱化了刚体位移、机械振动、空气的扰动等环境不稳定因素对条纹的影响。1989年,秦玉文教授又首次提出了实时时间差技术,解决了大变形物体的测量问题,同年,天津大学在国内首次成功的研制了电子错位散斑干涉系统(ESSPI),使光学计量方法真正地走出实验室,满足了工程测试的实际需要。近几年来一些科研上作者致力于该技术的应用和研究,使得该技术的应用领域不断扩大,适用范围更加宽广。1991年,秦玉文教授利用电子错位散斑干涉技术对高压轮胎进行了检测。1992年,金观昌教授用电子错位散斑干涉技术实现了对蜂窝板的测试。此后,天津大学的戴嘉彬提出了可调实时时间差技术。西安科技大学将半导体激光器成功的应用与电子散斑干涉,并由双频光栅实现了错位。西安交通大学成功研制了光纤电子散斑干涉系统。目前该技术可进行变形、振型、形状、温度分布和无损检测等方面的测量,建筑物现场监测、复合材料的无损检测、焊缝质量检测、表面粗糙度检测等方面的研究都有过详细的报道。总之,该技术在航空航天、轮机工程、土木电子及生物医学等领域的测试中有非常重要的地位。

应用实例

一 位移测定

请尊重作者权利,仅供学习参考

二 飞行器部件、 复合材料分离部位、 蜂窝结构和火箭推进剂药柱中的裂纹、 分层、 开裂和气孔等缺陷检测。

评论留言