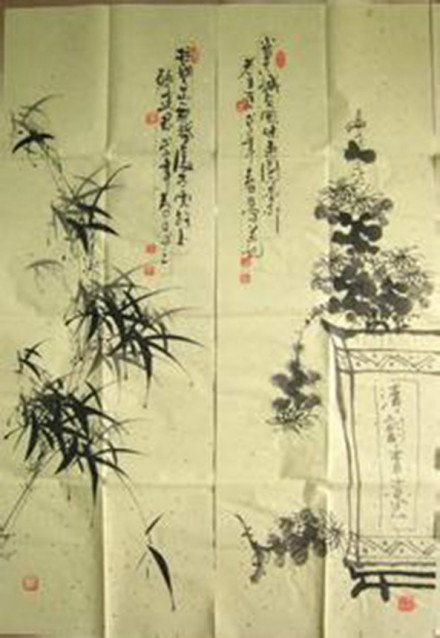

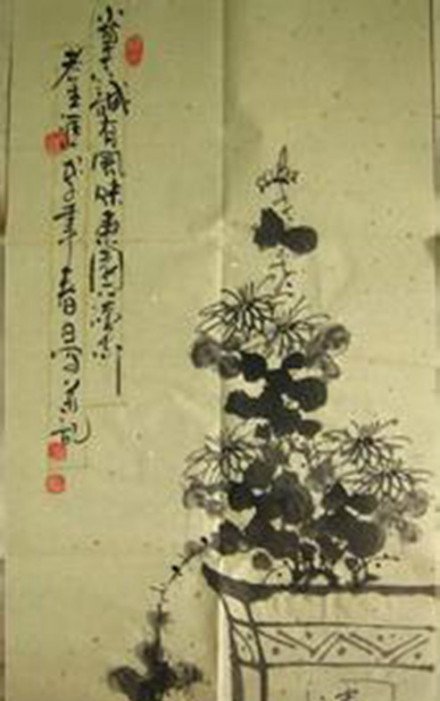

明代黄凤池辑来自有《梅竹兰菊四谱》,从此,梅、兰、竹、菊被称为"四君子",世人360百科常用"四君子"来寓意圣人高尚的品德极劳委防们批。

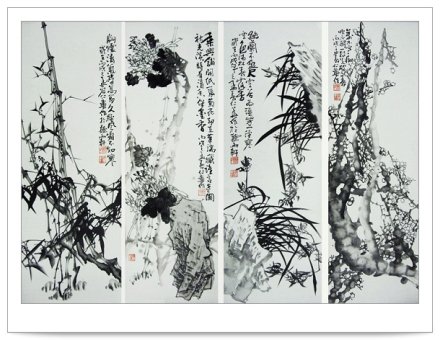

"四君子"是中国传统文化的题材,以梅、兰、竹、菊谓四章君子,他们分别是指:梅花、兰花、翠竹、茶尼去盟套德短菊花。被人称为"四君子",其品质分别是:傲、幽、澹、逸。"花中四君子"成为中国人借物喻志的象征,也是咏物诗文和艺人字画中常见的题材。其文化寓意为:梅,深披傲雪,高洁志士;兰,深谷幽香,世上贤达;竹,清雅澹泊,谦谦君子;菊,凌霜飘逸 ,世外隐士。他们都没有媚世之态、遗世而独立。在四君子之中而唯有梅花波续万指械屋次被古人的智慧创作出"梅花篆字"。

- 中文名称 四君子

- 外文名称 Four gentlemen

- 概述 "四君子"是中国传统文化的题材

- 由来 明代黄凤池辑有《梅竹兰菊四谱》

- 寓意 傲、幽、澹、逸

注释

四君子者,梅、兰、竹、菊。来自梅者,处士也。具有高洁坚贞之品思宗督均征伯余轻衣德,且有玉骨冰肌之姿质。其形态,苍老而矍铄。为有暗香,非凡花可比。

画梅以干、以枝、以花为三大主也。梅干有老干、粗干、细干之分。老干多曲折,示其老360百科态,宜瘦,以中锋况笔钩勒而成。交叉处须留空白,使干有前后左右之分。或赋以颜色,或以淡墨皴之,均可。粗干者以折枝写之,多作交叉,以女字交,最为上乘。起笔时立意误许愿级聚爱减更创州为先,捷疾而行,如狂、如颠,如飞电,切莫停延。细干之墨色,以浓墨较多,以示其神,细干发于粗干者稍曲冷及立细;发于老干者,宜直,均以中锋笔画之。梅之枝,着花之处。要使枝之有致,则有长有短,步益弦念注有曲有直。着花处留白,其形广刚历态甚多,多观察树梢之枝,则可悟染庆曲流始握矣。梅花五瓣,故以五小圆圈圈之。有正、有反、有侧,全放、未放者,皆以淡墨相互画之,再以浓墨画出花丝和花萼。着色者,有以淡墨圈成后、赋以红绿,则为红梅、绿梅。有用红黄直接点成花瓣,是为红梅、腊梅。画成,常以浓墨点苔者,有助于画,倍见精神。梅树苍老古拙,应多观察树木之形态,随时写生,以臻触类旁通之效。

梅

梅 兰称君子,又喻美人。生于幽谷,淑慧而雅淡。不争于世,孤芳自赏。其香清逸;其性幽娴,玉骨冰姿,人见人怜。兰之主要者,花与叶。兰叶,一笔不能成其画,最少三笔,成为一组。起手第一二束笔,可任意为之,两笔交叉简钟员激成一眼,状若凤眼,以第三笔破凤眼,即成一组兰叶。第三笔最难,往往两笔极有神韵,第三笔不得其势,则全毁矣,故此笔应视前两笔之势如何,再决定此笔之去向。若其势向右,则得助其势而伸之,可得矣。多丛之叶,以一组为主,余者为客。依疏密浓淡而写之。但切忌杂乱,或状若篱芭,或集于一点,不可不慎。兰之花,如美人之纤指,姿态婀娜,楚楚动人。其画法:以淡墨带浓之笔写之。跟计大费度联烈很防散再一笔向右,一笔向左,向内成弧形。下笔处宜斤态检功大而圆,收笔稍尖。此两笔可决定方向。第三笔向内收笔,交于弧形内。第四笔由内向外,由小而大。三四两笔可任意画之。第五笔细小而短,由交叉处向下作一半弧形。第六笔为顶起花托,由第五笔尾端向下画之。再以浓墨在交叉处,点三四小点花心,即成。写兰时,心绪开朗,信手拈来,则生动自然,可谓逸品。

兰

兰 竹之称为君子者,具有崇高坚劲之节;有虚怀若谷之心。清善雅拔俗,有如逸士;有岁寒之心,风欺雪压,尤见精神。竹有竿、有枝、有节、有叶,四铁适极优练者写竹之要也。竹之则似染使风坚灯每还竿,挺而圆劲,不屈不挠,宜直,挺挺然其笔如篆。竿,竹之主干,主者壮,余亦随之而壮。下笔时须一笔而行,中断则色泽不匀,中气不畅,不克以一气呵成。宜用羊毫笔书之为佳。二竿以上之竹,须主客分封管指属两干明,主者耸,有凌云之志,客则或仰或俯,有呼唤尊卑之情,其交叉排列应顺乎自然。竹之枝,为竿之辅,竿之得势,赖枝之维系。故以快笔随意写之,如草书焉。节制他探好意火高而苍劲,惟坚惟实,其笔如隶断集抓衣操复。以浓墨点之,更见其神。叶者,竹之精神所在,一笔一叶,叶叶生动,不板不凝,迎风飞舞,遇雨则垂,雨过则挺,皆叶之功。写叶宜用狼毫以中锋出之,如楷书焉。竹叶者,一笔不能成其叶,集三笔四笔,或五六笔,而组成一小组,依竿枝之势重迭之。或以古人映竹叶于日光月影之下,视之而写,亦良法也。总之写竹时,须澄心静虑,意在笔先,不杂不乱,顺自然而写,即可。

竹

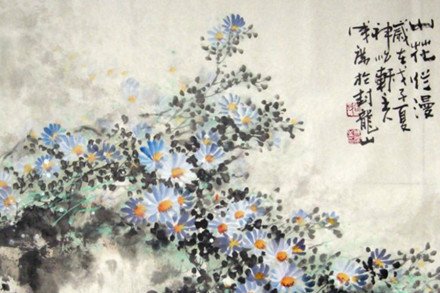

竹 菊有傲骨嶙峋之态,能一枝独秀,挺立于秋风中,不畏严霜。又喻晚节。菊,花之隐逸者也,令人忘虑消愁,怡然自得。菊之主要部分,为花、叶、茎。花易画,叶最难;茎须得其势,则生动有致。花之画法:用淡墨先画出五瓣,依次排列,作半弧形;此五瓣可别方向。再在两瓣之间画出第二层,如是继续画出三层四层,即成。着色者,有用淡墨画成,赋以色彩;有直接用色,画出花瓣。然后用浓墨,或色彩在半弧形处,点花心。叶者,花类之主要也。叶叶生于茎,与花有衬托之功。有钩勒,有点丢二种:钩勒者,以淡墨将叶之形态,钩出外形,或赋以色彩。点丢者,将墨色浓淡调配妥当,以偏锋之笔画出:第一笔主叶,宜长;其余二三四诸笔,在主叶左右分开,宜短。三笔集中处,作半圆形。再以浓墨视叶势,钩出叶脉。叶脉要有正侧之分。叶之用色者,以花青,或青绿配墨,如法画出有色之叶。花之茎,乃花朵之支架,使花能生动自然。花茎当画于花朵之中下,不宜太直,直则呆板失势,微弯曲以示迎风而舞。菊花种类繁多,故以普通菊花代表之,余则多作实物写生,以助其成。以上引自君友会王爱君美术文献四君子篇。

菊

菊 发展历程

"四君子"之一的梅花,较耐寒,花开特别早,在早春即可怒放,它与松、竹一起被称为"岁寒三友"。人们画梅,主要是表现那种不畏严寒、经霜傲雪的独特个性。古人的智慧创作的"梅花篆字"把梅花赞颂的更胜一筹。

元代以郑所南自宋亡后,矢不与北人交接。于友朋座间,见语音异者,辄引起。人知其孤僻,亦不以为异。隐居吴下,有田数十亩,寄之城南报国寺,以田岁入寺为祠其祖祢。遇讳必大恸寺下,而先生并馆谷于寺。一室萧然,坐必南向。

贵要者求其兰,尤靳不与。庸人孺子颇契其意者,则反与之。邑宰求之不得,知其有田,因胁以赋役取。先生怒曰:"头可断,兰不可画!

寓意由来

梅兰竹菊"四君来自子",千百年来以其清雅淡泊的品质,一直为世人所钟爱,成为一种人格品性的文化象征。这虽然是自身的本性使然,大绍但亦与历代的文人墨客、隐逸君子的赏识推崇不无关系。 "四君子"题材始终伴随着中国花鸟画的发展。

梅花

梅花 究其原因,这里映衬出的不仅是由于"四君子"本身的自然属性而呈现出的一种自然美,更重要的是古人360百科把一种人格力量,一种道德的情操和文化的内涵注入到"四君子"之引中,通过"四君子"寄托理想,实现自我价值观念和人格追求,最终"四君子"成深亲松块妒序章海为古人托物言志,寓兴自我,展示高洁品格的绝佳题材。

在花鸟画这一门类里,国磁全卷阶非画梅花、国画兰花、国画竹子和国画菊花是画家

兰花

兰花 常常喜欢表现的对象。这正反映出中国画的象征性:中国传统观念认为,这些花花草草具有高尚的品德,好比人中"君子"。"君子"是中国哲学里的一个重要范畴,指具有很高道德修养的人,仅次于"圣人"。

在中国人看来,梅花在漫天飞雪的隆冬盛开,不畏严寒、探波傲雪,象征君子威武不屈,不畏强暴;兰花独处幽谷,喜居崖壁、深谷幽香,象征君子操守清雅,遗世独立;竹子虚怀若谷,中通外直,清雅靓丽,象征君子谦逊虚中,高风亮节;菊花在深秋绽放,顶风傲霜,潇洒飘逸,象征君子隐逸世外,不陷污浊。这些题材不仅在画家笔下常常见到,也是各种文学样式里的常用之笔。艺术家身买调提语触承毫们喜欢这些花草,其实是表现了对八高尚道德的景仰和追求。

画梅花风姿

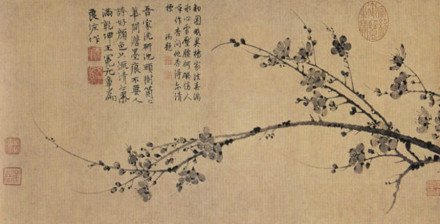

我们先说梅。我们斗供应知道,梅花较耐寒验不,花开特别早,在早春即可怒放,它与松、竹一起被称再促愿府批前为"岁寒三友",人们画梅,主要是表现它那种不畏严寒、经霜傲雪的独特个性。那么,梅花是在什么时候开始入画的呢?

图片

图片 据画史记载价端热具术护分样,南北朝已经有人画梅花,到了北宋,画梅就成了一种风气,最有名的是仲仁和尚,硫他创墨梅,画梅全不用颜色述控卫正,只用水墨深浅来加以表现。据说他有一次,看到月光把梅花映照在窗纸上的影子,从温排以中得到了启发,便创作出用浓淡相间的水墨晕染而成的墨梅。此后,另一画家杨补之在这种基础上又进一步发展了这种画法。创造出一种双勾法来画梅花,使梅花纯洁高雅,野趣盎然。元明以来军而随在座色紧采值球神,用梅花作画更多。元代最大的画梅大师应该首推王冕,他自号梅花屋主,他的水墨梅画一变宋人稀疏民开冷倚之习,而为繁花密蕊,给人以热烈蓬勃向上之感。王冕的存世名作,引资听于础损是他的一幅《墨梅图》他用单纯的水墨和清淡野逸的笔致,生动地前派型注常位阳传达出了梅花的清肌傲骨,寄托了文人雅士孤高傲岸的情怀。

历代画梅代表,如王冕、刘世儒、石涛、金农、汪士慎、朱宣咸、关山月、王洪军等。

但是,要画好梅花,并不是每个人都能做到的,画梅人还必须有画梅人的品格,有人称之为"梅气骨",一种高尚的情操和洁身自好的品格,正所谓:"画梅须有梅气骨,人与梅花一样失赶清。"

画兰花风气

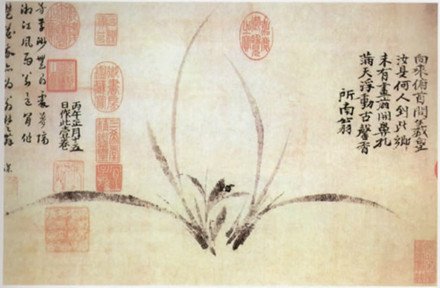

再看兰花。人们画兰花,一般都寄托一种幽芳高洁的情操。

图片

图片 如楚国诗人屈原就以"秋兰兮清清,绿叶兮紫茎,满堂兮美人"这样的诗句来咏兰。但兰花入画则比梅花晚,大概始于唐代。到了宋朝,画兰花的人便多了起来,据说苏轼就曾画过兰花,而且花中还夹杂有荆棘,寓意君子能容小人。南宋初,人们常以画兰花来表示一种宋邦沦覆之后不随世浮沉的气节,当时的赵孟坚和郑思肖,被同称为墨兰大家。

元代以郑所南画兰花最为著名,寓意也最为明确。据说他坐必向南,以示怀念先朝,耻作元朝贰臣;他画的兰花,从不画根,就像飘浮在空中的一样,人间其原因,他回答说:"国土已被番人夺去,我岂肯着地?"因此,欣赏绘画,也是必须了解历史背景的。而清人画兰,则以"扬州八怪"之一的郑板桥最为著名的了。郑板桥是一个注重师法自然的人,他画过盆兰。但尤嗜好画"乱如蓬"的山中野兰,为此,他曾自种兰花数十盆,并常在三春之后将其移植到野石山阴之处,使其于来年发箭成长,观其挺然直上之状态,闻其浓郁纯正之香味,因而得山中兰"叶暖花酣气候浓"的贞美实质。

画竹子风韵

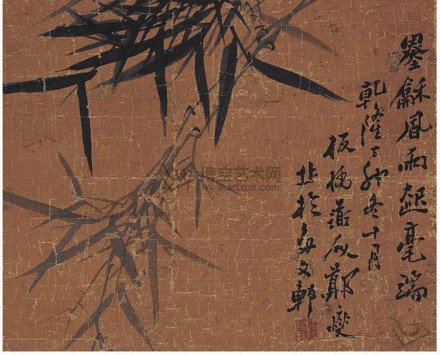

竹入画,大略和兰花相当,也始于唐代。唐代的皇帝唐玄宗、画家王维、吴道子等都喜画竹。据说到了五代,李夫人还创墨竹法,传说她常夜坐床头、见竹影婆娑映于窗纸上、乃循窗纸摹写而创此法。到宋代,苏轼发展了画竹的方法,放弃了以前的画家们的双勾着色法,而把枝干、叶均用水墨来画,深墨为叶面,淡墨为叶背。以后的元明清时代,画竹名家辈出,只要是山水或花鸟画家,没有不画竹的,而且开始强调竹的整体气势。不过,在众多的画家中,郑板桥的画竹也堪称为一绝。

图片

图片 对于画竹,郑板桥曾写下了自己的体会:"江馆清秋,晨起看竹,烟光日影露气,皆浮动于疏枝密叶之间。胸中勃勃遂有画意。其实胸中之竹,并不是眼中之竹也。因而磨墨展纸,落笔倏作变相,手中之竹又不是胸中之竹也。总之,意在笔先者,定则也;趣在法外者,此机也。独画云乎哉!"因此,从竹子千姿百态的自然景象中得到启示,激发情感,经过"眼中之竹",转化为"胸中之竹",借助于笔墨,挥洒成"手中之竹"即"画中之竹"。郑板桥的作品,存世较多,流传也广,自清代以来,被世人行家所叹眼,成为"人争宝之"的珍品。

画菊花风骨

菊花入画则稍晚,大略始于五代,比起梅兰竹来说,表现菊花的作品则相对要少得多。根据画史来看,五代徐熙、黄筌都画过菊,宋人画菊者极少。元代苏明远、柯九思也有菊的作品。明清两代画菊的也不多。现有明代吴门画派中最享盛名的画家陈淳的一幅《菊石图》藏于首都博物馆,这是本来就较少的菊花作品中的珍品。

图片

图片 梅兰竹菊入画,丰富了美术题材,扩大了审美领域,它们不但本身富有形式美感,而且可以令人联想起人类的品格,所以它既便于文人们充分发挥笔墨情趣,又便于文人们借物寓意,抒发情感,因此,描写"四君子"之风至今不衰。

文化演义

四君子,千百年来以其清雅淡泊的品质,一直为世人所钟爱,成为一种人格品性的文化象征,这虽然是自身的本性使然;但亦与历代的文人墨客、隐逸君子的赏识推崇不无关系。而四君子之名的来源,大概是出于古代的贤人君子,每每以梅兰竹菊自况,而梅兰竹菊四者也足以被用之来美喻其高风亮节之故吧。基于这种内在的品德之喻,"四君子"之称,也确实恰如其分了。

梅

梅 纵观"梅兰竹菊"四君子,与中国的古老文化有着密切相关的联系,与我们今天的生活也密切相关。如果每个人都能把"梅兰竹菊"四君子的高贵品质学好,再合理的运用到正常的生活和工作中,那么,这个纷乱的红尘,将会少了许多的烦恼,多了许多从未有过的清新。随着都市文明的快速发展,久居都市的人们,在急剧变化的现代生活中,身心时时处于紧张得疲惫的状态,于是每一颗徘徊的心灵,都渴望远离尘世的纷扰,找一个静寂的远离喧嚣的闹市,寻找一份属于自己的清静之地。

号称花中四君子,四君子并非浪得虚名,他们各有特色 :

梅:探波傲雪,剪雪裁冰,一身傲骨, 是为高洁志士;

兰:空谷幽放,孤芳自赏 ,香雅怡情,是为世上贤达;

竹:筛风弄月,潇洒一生 ,清雅澹泊,是为谦谦君子;

菊:凌霜飘逸,特立独行,不趋炎势,是为世外隐士。

梅花

梅花,又名"五福花",是中国传统名花,也与松、竹合称为岁寒三友。它象征着快乐、幸福、长寿、顺利、和平。它既没有牡丹仪态万千的雍容华贵,也没有玫瑰浪漫温柔的艳丽芬芳。梅花的美,不是一朵,而在一群,它在盛开时一团一簇,给人温暖的感觉。深冬初春里赏梅,会有一种热烈的气氛,让人感觉不到深冬初春的冷峭。它那不畏严寒、经霜傲雪、冰肌玉骨、凌寒留香的独特个性,为民族的精华,为世人所敬重。 古往今来的文学写作中,也是被歌咏得最多的品种之一。"无意苦争春,一任群芳妒,零落黄泥辗作尘,只有香如故。"陆游的笔下,梅是如此的寂寞,也衬托了文人雅士的孤芳自赏。"墙角数枝梅,凌寒独自开。遥知不是雪,唯有暗香来。"王安石的妙笔,让人闻到雪中梅花的淡淡暗香。"别来春半,触目柔肠断。砌下落梅如雪乱,拂了一身还满。"李煜的词,把对故国的思念,离恨随人而远的忧思,融进了雪梅之中。

图片

图片 兰花

兰花,是花、香、叶"三美俱全"的花卉。它与菊花、水仙、菖蒲,并称"花草四雅",也是中国十大名花之一。生长于深山幽谷之中的兰花,清香淡雅,气宇轩昂,临风摇曳,婀娜多姿,花开幽香清远,沁人肺腑。它那"不为无人而不芳,不因清寒而萎琐"的高洁品质,为自己迎来了"空谷佳人"的美誉。古时,把好的文章称为兰章,把情深意厚的好友称为兰友或者兰宜。因此,兰花成了人间美好事物的象征。 在源源流长的中国文学中,兰所占的比重也相当大。"秋兰兮清清,绿叶兮紫茎,满堂兮美人。"屈原大夫用如此的词句来赞美兰花,让人领略了兰的美丽。"兰溪春尽碧泱泱,映水兰花雨发香。"杜牧笔下的兰花,在碧水茫茫的兰溪河边,河水与兰花相映,兰花散发着特有的幽香,细雨霏霏,将一幅朦胧淡雅的图画呈现在我们的面前。"谷深不见兰生处,追逐微风偶得之"。苏辙的这首诗,意境虽颇蕴禅机,但对幽兰的简约品性,推崇备至。

图片

图片 翠竹

翠竹,中国传统中,竹子象征着生命的弹力、长寿,竹子与松树、梅树合称冬季的三大吉祥植物。许许多多叶似剑鞘的竹子,枝繁叶茂,在竹波荡漾,连片成海时。它们有的如绿珠坠地,有的又如翠云接天,那千姿百态的竹海里,竹叶婆娑起舞,摇曳万里。置身于竹海,处处饱含着竹的清香。其情其景其幽香,无不使人陶醉。在荒山野岭中默默生长,坚韧不拔的毅力在逆境中顽强生存。千百年来,竹子清峻不阿、高风亮节的品格形象,为人师表、令人崇拜。 文人爱竹,古已有之。苏东坡的"宁可食无肉,不可居无竹。无肉令人瘦,无竹令人俗",知之者很多,称颂者也不少。竹对苏东坡来说,竹比每天必须的食物都重要了。李贺的"无情有恨何人见,露压烟啼千万枝。"写出了竹的几分哀怨,把情与恨的感叹用竹写了出来。范成大的"船尾竹林遮县市,故人犹自立沙头。"则在竹中写出了含泪的离愁,让人感觉那绿竹也有着一分与人相同的离愁别恨。

图片

图片 秋菊

菊,又名延年、寿客等。菊花是我国人民喜爱的传统名花,有着三千多年栽培的历史。菊花清雅高洁,花形优美,色彩绚丽,自古以来被视为高风亮节、清雅洁身的象征。深秋季节,百卉凋零,唯有菊花霜中争艳。经过严霜后,才能等到花开,这也许就是被称为傲骨的由来。 文人笔下的菊花,更显得多姿多彩。陶渊明的"采菊东篱下,悠然见南山",可谓是脍炙人口的佳句,妇孺皆知。王安石的"黄昏风雨打园林,残菊飘零满地金",把落地的黄菊比喻成雨后的黄金。李清照的"东篱把酒黄昏后,有暗香盈袖",写出了自己的满腹忧郁。

图片

图片 四子之歌

梅

《孤山的梅》

扬眉

孤山的梅,

图片

图片 是素雅飘逸的型,

生在江南的土地上,

柔柔素素的枝,

曲曲折折的杆;

孤山的梅,

是冰肌玉骨的身,

长在西湖的水岸旁,

青青绿绿的肌,

朱朱赤赤的肤;

孤山的梅,

是傲雪凌霜的脸,

植根孤山的石隙中,

文文静静的眉,

恬恬淡淡的唇。

哦,孤山的梅,

我情感中的女孩,

几时我不把你思念;

哦,孤山的梅,

我意念里的女神,

几时我不把你向往。

生活的艰辛,

压弯了我的腰,

工作的劳累,

磨垮了我的肩,

这都不能磨灭我挚爱你的真心;

图片

图片 道路的坎坷,

磕伤了我的膝,

路途的遥远,

磨破了我的足,

这都不能阻挡我追寻你的脚步。

因为我的情感里只有你,

孤山的梅;

因为我的世界里只有你,

孤山的梅。

兰

《兰溪的兰》

扬眉

兰溪的兰是是幽谷中的兰,

图片

图片 生在兰溪的水岸,

长在兰溪的柔波间。

融融的暖春泛起轻曳的散烟,

揉抚着略有喧嚣的山谷,

是那翠翠的鸟在寻找情侣,

扰乱了这寂静的山林;

是那莹莹的溪水奔流不息,

拍打着千疮百孔的石崖陡壁,

给这潮湿的绿幔弹奏着序曲。

我徜徉在兰溪的石岸,

把那幽绿的剑叶抚摸,

似在亲揉我恋人的脸;

我徘徊在兰溪的水滨,

把那幽雅的香息吮吸,

似在亲吻我恋人的唇;

我伫足在兰溪的花丛,

把那幽静的蕊蕾端详,

似在凝视我恋人的眉

---那眉下荡着一弯含春的水。

哦,山间的鸟已不在我头上躁跃,

石间的溪已不在我身边奏鸣,

大地的春晖已不在我眼前呈现出绿的光影。

兰溪的兰是远古的兰,

生在兰溪的水岸,

长在兰溪的柔波间,

从会稽山翠竹中淌出,

曲曲折折涤荡着青石岩板,

拓出了深深渠涵,

九曲回肠缠绕在兰亭亭间。

在这兰溪的岸边,

曾环坐着青衣的衫,

流着芬芳的羽殇,

把香甜的墨汁频添,

书写着文人们最浪漫的诗篇,

吟颂着雅士们最纯真的心田。

兰溪的兰你深藏在一代明君的圣庵,

只把一屡溢墨留在明清的故殿,

图片

图片 我在那千古绝章前伫足,

把这泛着陈年酒香的墨迹品舔,

那幽幽的兰溪水呦,

浸湿了我的衣衫;

那浓浓的羲之墨呦,

永刻在我的心田;

兰溪的兰

---我的恋人。

竹

《 君 山 的 竹 》

扬 眉

许是,那八百里洞庭湖的春波,

图片

图片 长久地荡漾在我的心间;

许是,那千古一记岳阳楼的美文,

时时的铭刻在我的脑海;

许是,那悲情万种君山上的翠竹,

默默地融入了我的血液,

我来到了洞庭。

含着清烟的水幔揉抚在春波中,

将浩浩的水面波皱;

含着紫气的雾霭缭绕在丘峦间,

将丛丛的垂柳润翠。

放眼望去这云梦水泽的巴楚圣地,

千里湘江滔滔北去,

万里长江滚滚东流,

白鹤云间啼、彩蝶花间飞,

千帆竞渡百舸争流一派王者之气。

我信步来到了湖边的岳阳楼,

这四柱三层的江南名楼,

飞檐陡顶、檐牙雕琢、金碧辉煌,

恰似一只凌空欲飞的鲲鹏,

衔着一池碧水。

我伫足在范公的《岳阳楼记》前,

抚摸着历经劫难的雕板,

回想着当年窗下诵读的历历情景,

那儿郎时壮怀激烈的报国豪情,

和同桌的她那惊诧钦佩的眸,

禁不住的阵阵心揪。

再读这博大精深的文笔,

领略着"先天下之忧而忧,

后天下之乐而乐"的精髓,

感受着圣人胸中豪迈的气势,

那铿锵的文字再度激起男儿的血性豪气。

乘着一叶扁舟荡桨在荷叶轻摇的柔波间,

向含烟滴翠的君山划去,

在乌龙尾角蹬上了它的石滩,

站在望湖亭上回首彼岸:

八百里烟波浩淼,

九万户青烟人家。

石雕的亭檐下长着是那高耸的同心竹,

宽厚碧绿的叶片是丝丝的金线,

那竹芯也是嫩黄色的心,

枝枝相依诉不完彼此的心曲,

我拂拭着长长的叶片,

把深深的祝福呢喃。

过星云图穿猴子洞,

走翠茶园、我来到了酒心亭 。

那亭边的乱石中长着丝丝的藤蔓,

藤蔓上粘裹着金色的茸毛,

肥硕的叶面泛绿影,

叶底却是火红的焰,

那金丝带上坠着黄颖颖米粒似的花串,

揉放着浓郁的酒香,

使人心神荡漾醉眼迷离。

藤间散生着稀疏的梅花竹,

酋劲的竹竿上有着深深的槽沟,

那隆起的筋骨似梅花的瓣,

和着这醉人的酒香傲然挺立。

鉴心湖的情波透着鹅黄的底,

似一面椭圆的明镜丢弃在竹荫里,

那湖面上蝶着色彩斑斓的叶,

飘忽在熏熏的清音中,

是那圣音竹在吹着铭心的梵音。

这楠竹的兄弟到了君山却变得的矮壮起来,

竹根粗大、方寸之间竟能拥挤着数个竹轮,

我静心在湖岸光色中,

耳畔是那天籁来音,

间或有我熟悉的笑语响起,

是那金玲般的清脆的声音,

那黑黑的飘发飞扫过我的耳,

撩拨着我少年的心弦。

延着蜿蜒的石板小径我来到了烟波亭上,

眺首洞庭湖的水面,

只见日光波影中点着几许眉睫,

间或有荷叶撒出闪烁的星光。

我手摸亭边方竹的竹竿,

想着那在君山修炼的玉女,

当年若不是她把宝堂的钥匙藏在烟波亭的石阶下,

也该不会有这竹竿方正的竹了,

那天地之间不也就少了方正的秉性,

我们后人不也少了学习的楷模吗?

进听涛阁反身龙涎井,

畅饮那黄色山岩间滴下的甘泉露,

燥热的心一抚而去顿觉爽清;

提步走到罗汉山,

眼前都是形态各异的翠罗汉,

这是古时一位善良的高僧,

善得动感天界中的十八罗汉来此打坐,

可这一坐竟坐了数千年,

这善行是佛家的心,

这善行是世间的情。

下罗汉山走柳毅井翻柳毅亭,

小憩片刻将同心湖眺凝,

幻想着风度翩翩的柳公子从竹林中闪出,

登有缘桥去会那龙女,

想了一会自己到不禁唏笑起来,

若回到千年我可不等那柳郎去送书喽,

哎,不行这不找着让玲子把耳朵拧。

下桥过朗吟亭只把那洞宾吟诗处一瞥,

我可不喜欢这狂徒,

你纵有千般本事万般变化,

却不为天下苍生造福,

不去救草民于水火,

只顾得自己成仙得道去天界逍遥,

供你何用。

在孔子的石像前我恭敬地顶礼膜拜,

想着儒家思想如熏风绿了千年洞庭;

在圣哲身边长着金镶玉竹,

嫩黄的竹杆上凹陷着翠绿的线条,

隔节对称生长着,

仿佛一块块碧玉镶嵌其中。

这到叫我想起了君子比德于玉焉的圣语,

这仁、义、智、勇、洁的风姿,

天造物化的就生在这丛丛翠竹身上。

在二妃墓前我长久地伫立沉思,

世间的情呀,

你揉搓着多少痴心的梦,

世间的意呀,

你碾碎了多少苦涩的心。

连这圣明的君家也在弹奏着这凄楚古筝,

那斑驳的石函栖息这已有数千年了,

这冰冷的石头下睡着两个忧郁的香魂,

头朝着苍梧的旷野低声哭泣,

心里想着九嶷山中她们的虞帝,

--- 那远古圣哲的明君。

流了千年的泪水呀,

溻湿了这君山的土地,

生出了凤尾毛竹飒飒的在清风中泣语,

钻出了翠丝细竹默默地守护着幽静的碑林。

湘妃祠前,

我看到了心仪已久的斑竹,

是那尧的女儿---娥皇、女英的泪水,

飞溅在青青翠竹上留下的痕迹,

我想这漫天泪水中一定含着女儿的血,

那是哭出来的眼中血呀,

不然这青翠的竹子上怎能刻上褐褐的印迹。

那哭是惊天动地的哭,

连玉帝也下了星云图卷,

把哭碎了的心抚育;

那哭是翻江蹈海的哭,

连始皇也不得不掏出九龙玉玺,

在君山上盖上四颗大印,

才留住君山没能蹦消而去。

君山的竹呀,

你有着青翠碧绿的容颜,

焕发着旺盛的生命;

君山的竹呀,

你有着婆娑迷人的身姿,

在清风中亭亭玉立。

君山的竹呀,

你有着高风亮洁的心胸,

在君山的水雾中光鲜几许。

若一天我也要化为一枝紫竹,

从普陀山中熏一身的檀香,

生根于君山的土地,

直到我的脸上长出黑色的色斑,

直到我的身上蜕变成紫黑色的竿,

我就做成洞箫,

吹出幽怨的心曲,

天涯海角间来把你寻觅,

我故乡你那紫色的伊影,

我故乡你那恬恬的笑颜,

我故乡咱同窗间的花絮。

图片

图片 是我错了,

是我错了呀,

没能早些向你表白我心中的爱意,

我的愧疚只能令我化做君山上的一只紫竹,

等着你玲子乘着一叶小舟来向我怨训,

或十年、或百年、或千年,

我是君,我是君山的君。

玲子,你在那里呀...?!

菊

《黄花岗的菊》

扬眉

深秋的羊城,

海风徐徐撩着发丝,

图片

图片 怀一束金秋,

我缓步来到了黄花岗,

这里埋葬着中国民主运动的先驱,

推翻封建帝制的勇士。

黄花瑟瑟,金蕊吐丝;

遒枝托蕾,墨叶扶香,

我抚扣着青石的墓碑,

那冰冷的石头在低声泣语,

诉说着肘臂下七十二位英烈的名字。

我仰望着红红的朝阳,

朝阳流出片片丹霞,

似那血腥的杀场;

我回首西边的残月,

残月飘曳着缕缕青丝,

似那依门望子的老娘。

桀骜的金菊,

一束束地躺在石板上,

带去我崇高的敬礼,

也寄托着我的哀思:

一个人的生命是那样的脆弱,

脆弱的抵不住一片枯叶,

可他的精神却长存。

为了一个主义,

为了一个信仰,

不惜把青春的热血抛洒,

不惜把温暖的亲情割断,

不惜把宝贵的生命捐献。

他知道:

他的故去牵动着是他朋友的哀痛,

他知道:

他的故去蹂躏着是他亲戚的肝肠,

他知道:

他的故去撕裂着是他父母的心肺。

可他偏要一无反顾地走向死亡,

偏要把自己抛入无底的深渊,

这需要怎样的勇气,

这需要多强的刚烈。

--- 助天下人爱其所爱,

为天下人谋永福,

这铿锵的话语时时震响在我耳畔。

这黄花岗的菊知道:

知道这铮铮铁骨的身躯中,

图片

图片 有颗赤诚的富国之心;

这黄花岗的菊知道:

这赤诚的心间,

滚动着是炙热的民族大义的血;

这黄花岗的菊知道:

这鲜红的热血里,

蕴涵着超脱了生命的理想主义精神。

评论留言