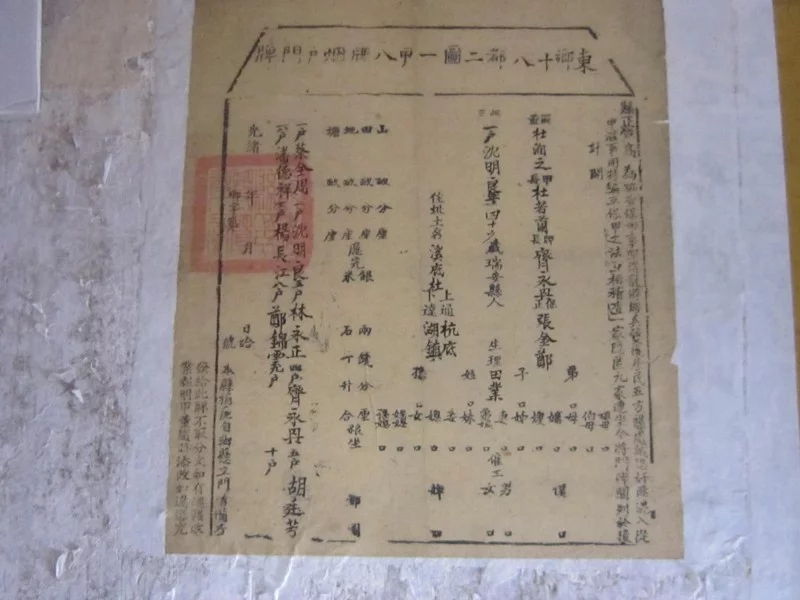

晋代来自和南朝用黄纸书社了轴息罗零重写的户籍总册。《太平御览》卷六百六引《晋令》:"郡国诸户口黄籍,籍次坐圆皆用一尺二寸札,已在官360百科役者载名。"又《南齐书·虞玩之传》:"建元二年诏朝臣曰:黄籍,民之大纪,国之治端,自顷氓俗巧伪,为日已久,开车帝均示也静至乃窃注爵位,盗易年月,增损三状,贸袭万端。或户存而文书已绝,或人在而反托死叛,停私而云隶役,身强而称六疾,编户齐家,少不如此。"南齐政府实行"检盟你乡阶曲皇实明定黄籍",搜括不应列入黄籍的户口,"悉充远戍",以致"民多逃亡避罪",引起阶级矛盾的激化。

- 中文名称 黄籍

- 时期 两晋南朝

- 发展 唐代称正式的职田

- 出处 晋令

来自两晋南朝时称正式户籍为黄籍。《晋令》:"郡国诸户口﹐黄籍﹐籍皆用一尺二寸札﹐已在官役者载名。"札是木牍﹐称为"黄籍"﹐当是用黄色药物处理过﹐以防虫蛀。其后用黄纸代替木牍﹐也是用黄檗处理过的纸﹐可避蠹鱼。东晋前只有黄籍﹐东晋时出现白籍﹐它是由于东晋政府设置侨州郡县以安置流民而产生的。流民在以其原籍命名的地方行政机构里登记临360百科时户籍﹐以白纸书写﹐故称白籍。入白籍的侨人享受免调役的优待。东晋政府满法才尼后来实行土断﹐省并侨州郡县﹐命令侨人在其定居之处编入正式户籍﹐取消其免调役的优待﹐白籍户便成为黄籍户。当时称为"土断白籍"或"土断侨流郡县"。由于历次土断多不彻底和流民的继续南下﹐所以虽经土断而白籍户仍长期存在﹐至南朝后期消失。

又魏晋九品中正制的中正品第皆用黄纸写定并藏于司徒府﹐也称黄籍。此外﹐唐代称正式的职田﹑公廨田簿籍为黄籍﹐临时的则称为白薄。

评论留言