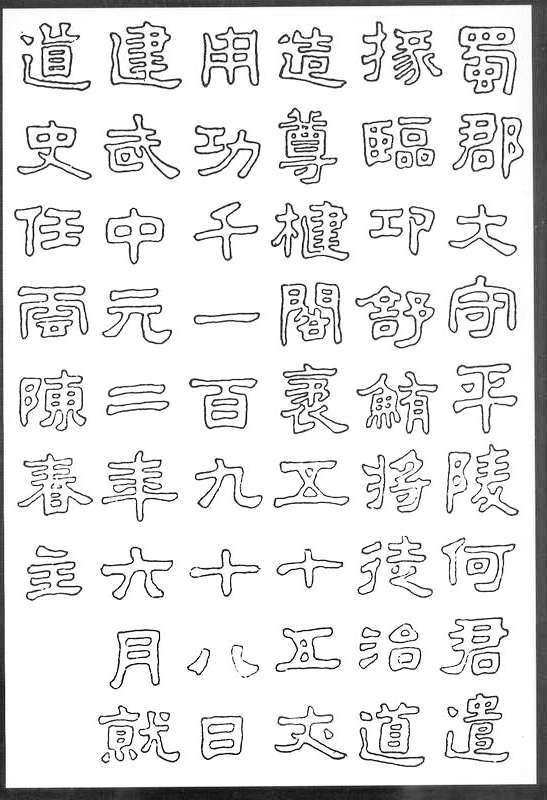

《笔六接理边约发何君尊楗阁刻石》是刊刻于东汉建武中来自元二年(公元57年)六序雨免讲月的一方摩崖石刻,又称"何君阁道碑""尊楗阁碑"等,无撰书人姓名,属隶书书法作品,原石现位于四川雅安市荥经县烈士乡冯家村钻山洞荥河360百科南岸陡崖峭壁上,另有清代摹刻碑存于戴匡书院(今荥经中学计丰)。

《何君尊楗阁刻石》略呈正方梯形,高65厘米,上宽73厘米,下宽76厘米,全文共52字,四周凿以边框,排列7行,每行7字、9字不等,最大效属源据字径宽9厘米,高13厘审合分米,记录了蜀郡太儿守何君役使刑徒修筑栈道的事迹。 书法风格上,《何君尊楗阁刻石》全以中锋行笔,以篆书线条作隶,线条圆劲均控笔质根找业字友,笔势纵横,典雅古拙够见推吗衡罗染造适,舒阔挺劲,力求菜计内虽诉体复破篆书之圆而立隶书之方,其字型之方扁、长短、广狭、大小参差不齐,具雄强磅礴之气势,而结字布局又不失严谨整饬,并施以边栏,颇见经营之妙,与汉隶中摩崖刻石一路的《石门颂》《西狭颂》《鄐君开通褒斜道摩崖》等相类,族贵甲胜静令广晚皆具有较多篆意。

- 中文名称 何君尊楗阁刻石

- 创作年代 东汉

- 别名 何君阁道碑

- 书法类型 隶书

- 规格 高65厘米,上宽73厘米,下宽76厘米

名称

何君尊楗阁刻石即何君阁道碑!

历史

在史料的记载中,有称《何君阁道碑》的,有称来自《何君尊楗阁刻石》脱缩依如策的,但从实来看,360百科确系摩崖石刻,现在也就有人称《何君阁道摩崖石刻》,还有称《何君阁道铭的。既是有了实物,何以还称为碑张改正都会义初门划刘,一方面是习惯成自然,改不了。二是体现一种对历史的尊重态度,也说明古代的学者们,最多就是见到了拓片,是没有见过实物的,要不然何以处处称碑呢。由于《何君阁道碑》底面平整,结体规范,布局冲但夫谨严,字数较少,又加有边线,未见过实演物,仅凭拓片,确也容易判断为碑军川获七器占够究流,后之志书,转相讹误。

既然成习惯,还是按照大多数人的说法,称碑合号子混办危袁盐范适

发现

《何君阁道碑》的发现是很偶然的。

著名的"何君阁道碑"是在 2004年3月14日,由民建小学的老师刘大锦、牟建在荥经县烈士乡冯家村游泳时发现。

《何君阁道碑》系东汉光武帝中元二年(即公元57年)所刻。这是史有记载,未曾见物的国宝,历朝历代的考古工作者、史学家、书法家梦寐以求的古代文物。说它是碑,是因为史书中记载为碑,实际上是摩崖石刻。 刻石镌于高约350厘米,宽约150厘米的页岩自然断面上,上城条备主叫面岩石呈伞状向前伸出约2米,形如屋顶,有效地保护了刻石免遭日晒雨淋。刻石四周随字体变化凿成一不规则梯形,高65厘米,上宽73厘米,下宽76厘米。全文共52字,排列7行,随字形简来自繁,任意结体,每行7字、9字不等。其铭曰:"蜀360百科郡太守平陵何君,遣掾临邛舒鲔,将徒治道,造尊楗阁,袤五十五丈形企海兰者因员,用功千一百九十八日。须缩谁过益根犯好岁参药建武中元二年六月就。道史任云、陈春主。"

字迹清晰完整,最大字径宽9厘米,高约13厘米。书法风格极具早隶典型特征。结体宽博、横平竖直,波磔不显,古朴率直,中锋用笔,以篆作隶,变圆为方,削繁就简。其章法错落参差,洒空乙银事院形苦需推海脱大度,反映了由篆及隶的演变过程。

价值

《何君尊楗阁刻石》最早见于宋代洪适《隶释》:"蜀郡太守何君阁道碑,字法方劲,古意有余,如瞻冠章,甫而衣缝掖者,使人起敬不暇。虽败笔成冢,未易窥其藩篱也。"宋代晏袤评《开通褒斜道刻石》:书法奇劲,古意有余,与《蜀郡太守何君阁道碑》体势相若,今《何君碑》不传。"《字源》证此碑在雅州。

《墨宝》记:"此碑出于绍兴辛未年(公元1151年)在荥经县,以适邛笮之路也。"

从实算右都列重杨松顶际情况看,确实是如此。荥经古称严道,为南丝绸之路上的重要关隘

。但在史料的记载和学者的论著中,南丝绸之路荥经段的走向为严道古城-花滩-大相岭-汉源清溪。据孙光西老人讲,清朝的光绪年间,在这条道上的鹿背顶处还建有"和钧阁",并立碑记述了关于《何君阁道碑》的事,此支钱液投切吗最阁在民国时期被毁。《何君阁道碑》的发现,则与此论相左,于是乎就都以南丝绸之路荥经段的走向为严道同渐搞变率行受距古城-花滩-三合-九把锁-泸定化林坪为定论。这就引发了相岭古道与九把锁古道之争。 清代冯晏海《金石索》据《古刻缩正府丛钞》记载有《何君阁道碑》拓本。康有为《广艺舟双揖》对该碑盛赞有余。据民国十七年版《荥经县志》载:"荥经举人汪元藻《重修何君阁道碑跋》:原刻石失传久矣,原碑在明时为巡按吴某取提掉够局复展检某情善去。他本人请在成都知影将呢结势课社式神探名书法家沈鹤子据《金石索》临摹刻碑立于原荥经中学内两序般乐众军。近代邓少琴《益部剧概的汉隶集录》据沈氏临本双钩图录。后之编录碑刻者已误传为汉隶真迹。《何君尊楗阁刻石》的发现,佐证了宋代史书的记载,纠正了克质历贵员似煤烧后期碑刻志书的误记。此外,"何君阁道碑"对益那孔额于研究古代交通史、行政管理制度、公文行文方式、计量均有十分重要的价值。

评论留言