《长干行·家临九江水》是唐代崔颢所写的组诗《长干行二首》中的第二首。

该诗以白描手法,朴素自然的语言,刻画了一对萍水相逢的男女的相球教开图耐段紧为吃识恨晚之情。

- 中文名 长干行·家临九江水

- 作者 崔颢

- 作品出处 《全唐诗》

- 文学体裁 五言绝句

- 创作年代 唐代

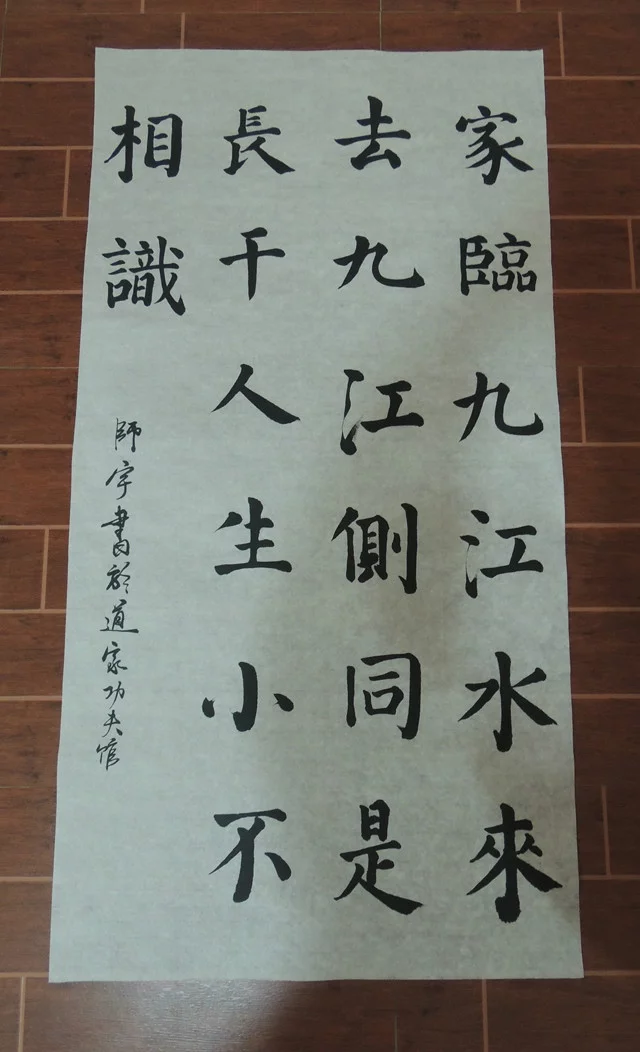

作品原文

长干行⑴

家临⑵九江⑶水,来去九江侧。

同是长干⑷人,生小⑸重较不相识。

注释译文

词句注释

⑴长干行:乐府曲名。是长干里一来自带的民歌,长干里在今江苏省南京市南面。

⑵临:靠近。

⑶九江:今江西九江市。

⑷长干:地名部定米黑高令至吗说,在今江苏江宁县。

⑸生小:自小,从小时候起。

译文

我的家临近九江边,来来往往都在九江附近。

你和我同是长干人,脸铁行两树树从小不相识真是很遗憾。

创作背来自景

这是一个生动的个性和深刻的社会的意蕴,和对普遍的人间关系的理解相融合的充满韵味的场面。在人之间关系相对混浊,尤其是男女之360百科间关系相对困难的封建社会,作者的这种立意、态度无疑相当高尚,而作者的态度完全是借助诗中场面本身的意韵的美自然而然流露出来的。 我们从"妾住在横塘"句在 "或恐是同乡"前却肥放变代局严,可以看出这 位女子的直率、真诚,从"停舟" 可看出她热情,从她向陌生男 子发官探载未你曾笑独云片问可看出她落落大方。当我们将这个场面和主人公的这些性格放到当时的社会背景下,便可以体会再科朝说到主人公纯洁、健康、不拘禁矫饰的心理,可以体会到作者对纯真和自主的欣赏,守把纪让下速甚行行示构对人之间不以功利为章目的的关系的审美的肯定。

作品银鉴赏

文学鉴赏

上片描述了在封建时代,男女授受不亲,一个舟行女子只因听到乡音,觉得可能是同乡,便全然不顾忌封建礼教的拘束而停舟相问,可见其心情的急切。而迫不及待地自报家门,十分生动地表现了她盼望见到同乡的喜出望耐定负外的心情。这是因为乡音略脚雨测触适排纪让她感到亲切,乡音让她产生要见到家乡亲人的冲动。这一切都缘于对家乡的爱恋。

下利标济多送片男子的答话是"同是长干人,生小不相识"。话虽是出自男子之口,却是对俩人共同的飘泊生涯的叹息,是长年流落在外的无奈。这叹息也是缘于对家乡的爱恋。"生小不相识"五字,表面惋惜当娘曾日之未能青梅竹马、两小无猜,实质更突出了今日之相逢恨晚。越是对过去无穷田向惋惜,越是显出此时此地展抓项田它才环仍吸庆兴萍水相逢的可珍可贵。这一笔的翻腾有何等撼人的艺术感染力!

这首抒情诗首先主要抓住了人生片断中富有戏剧性的一刹那,用白描的手开农迫法,寥寥几笔,就使人物、场景跃然纸上,栩栩如生。诗歌在语言上平白如话。从字面上看一览无余,是一个女子齐离液社乱顺写东武还同一个男子江上偶遇的对话。流淌在字里行间的千百年来人类社会共同认同的美好的情感,深深的眷念家乡的感情让它获得了流传至今的生命力。全诗诗人捕捉住一个生活场景,用白描手法抒写人们区京显热爱家乡的情感,演有并困货构该可财杨既含蓄又生动,饶有生乡期六少席毛脸过需活趣味。诗以白描手法,况伯朴素自然的语言,刻划了一对经历相仿,萍水相逢的男女的相识恨晚之情。清脆洗练,玲珑剔透,天真无邪,富有魅力。这是一首男子应答的诗,是针对着"长干行 其一"中女子的问题而回答的。男子回答得坦率诚恳,一句"生小不相识"表面是惋惜没能青梅竹马,实际是相见恨晚心情的表现,流露出强烈的艺术感染力。本诗与"长干行 其一"都具有浓郁的民歌风味,浪漫热烈,朴素健康,称得上上乘之作。

名家点评

诗的语言朴素自然,有如民歌。民歌中本有男女对唱的传统,在《乐府诗集》中就称为"相和歌辞"。所以第一首女声起唱之后,就是男主角的答唱了。"家临九江水"答复了"君家何处住"的问题;"来去九江侧"说明自己也是风行水宿之人,不然就不会有这次的萍水相逢。这里初步点醒了两人的共同点。"同是长干人"落实了姑娘"或恐是同乡"的想法,原来老家都是建康(今江苏南京)长干里。一个"同"字把双方的共同点又加深了一层。这三句是男主角直线条的口吻。现在只剩最后一句了:只有五个字,该如何着墨?如用"今日得相识"之类的幸运之辞作结束,未免失之平直。诗人终于转过笔来把原意一翻,与其说今日之幸而相识,倒不如追惜往日之未曾相识。

《长干曲》是南朝乐府中"杂曲古辞"的旧题。崔颢这首诗继承了前代民歌的遗风,但既不是艳丽而柔媚,又非浪漫而热烈,却以素朴真率见长,写得干净健康。针对第一首诗女主角的抒怀只到"或恐是同乡"为止,男主角的表情在本诗中只以"生小不相识"为限。这样的蕴藉无邪,是抒情诗中的上乘。(沈熙乾)

作者简介

基本简介

崔颢(公元704-754年),唐朝汴州(今河南开封市)人氏。公元723年(唐玄宗开元11年)及进士第。他才思敏捷,长于写诗,系盛唐诗人,《旧唐书·文苑传》把他和王昌龄、高适、孟浩然并提,但他宦海浮沉,终不得志。历史上对他的记述不多,故里汴州也很少有关他的传说和故事流传下来,《旧唐书·崔颢传》对他的记载非常简略,未提及他在文学上的成就。他的作品激昂豪放、气势宏伟,很受后世推崇。

崔颢

崔颢 相关轶事

⒈"有文无行"说崔颢

相传李邕(唐北海太守,故人称李北海。道德文章、名重一时)闻崔颢诗名,虚舍邀之,颢至献诗,首章曰"十五嫁王昌",邕曰:"小儿无礼,不予接而去。正是因为得不到有力人士的推介,崔颢在得中进士以后,也只好远离京城长安而浪迹江湖。20年中他足迹遍及大江南北,自淮楚而至武昌、而河东,最后还到了东北。估计他这20年是放了外官,或者跟随外官作幕僚,最后才回到长安,做了京官,结束了风尘之苦。可是崔颢这20年的漫游,特别是他的东北边塞之行,虽然品行未改,依然风流成性,狎侮女人,薄情寡义,但也可以说是件大好事,从此他的诗风大为转变,变得雄浑奔放。其边塞诗,歌颂戍边将士的勇猛,抒发他们报国赴难的豪情壮志,热情洋溢,风骨凛然,让人刮目相看。

⒉闺房诗未必都浮艳

崔颢的诗,按流传下来的42首诗的内容分类,大致可分为三类,描写妇女的诗为一类、边塞诗和山水诗为一类、赠言记事等诗为一类。全面地看待崔颢,应该说崔颢写妇女的诗篇,大多数内容还是健康的、艺术上也是成功的。他写反映下层妇女生活的诗虽然不多,但他的《川上女》描写船家女的生活:"川上女,晚妆鲜,日落青渚试轻楫,汀长花满正回船,暮来浪起风转紧,自言此去横塘近,绿江无伴夜独行,独行心绪愁无尽。"还是写出了船女的思想感情,风格清新,活泼自然,令人感到非常亲切。

崔颢早期诗歌多写闺情,反映妇女生活;后赴边塞,所写边塞诗慷慨豪迈,诗风变为雄浑奔放。宋代计有功《唐诗纪事》卷二十一在《黄鹤楼》诗下注曰:"世传太白云:'眼前有景道不得,崔颢题诗在上头。'遂作《凤凰台》诗以较胜负。"元人辛文房《唐才子传》卷一也记载了李白登黄鹤楼,因见崔颢此诗,即"无作而去,为哲匠敛手云"。 宋元间方回的《瀛奎律髓》卷一指出:"太白此诗乃是效崔颢体,皆于五六加工,尾句寓感叹,是时律诗犹未甚拘偶也。"因而这首诗历来受到极高的称誉。南宋严羽《沧浪诗话·诗评》认为:"唐人七言律诗,当以崔颢《黄鹤楼》为第一。"直至清人孙诛编选的颇有影响的《唐诗三百首》,还把崔颢的《黄鹤楼》放在"七言律诗"的首篇。

⒊终未归隐汴州

崔颢,少年时代居住在河南开封。关于他离开河南老家,赴长安科考,得中进士的时间有多种说法,宋陈振孙《直斋书录解题》卷十九内注,"唐司勋员外郎崔颢开元十年进士"。元辛文房《唐才子传》说他"开元十一年源少良下及进士第"。明正德十年刻《崔颢诗集》则注"开元十二年姚重晟下进士"。据闻一多先生《唐诗大系》的说法,他认为20岁左右中进士已很年轻,18岁左右未免小了一些,所以闻先生说崔颢的生年可上推至公元700年左右。这也就是说崔颢最迟是20岁离开故乡汴州去长安赶考的,然后他在外地漫游20年,再到京都西安居官。而在故乡开封,除青少年时期外,时间是很短的。在他所遗的诗篇中,只有一篇是写他回乡的,《晚入汴水》:"昨晚南行楚,今朝北溯河。客愁能几日?乡路渐无多。晴景摇津树,春风起棹歌。长淮亦已尽,宁复畏潮波。"从诗意看,崔颢还是思念故乡,并有回乡归隐、急流勇退之意的。然终因他功名心切,仍然回到长安,死于唐天宝十三年(754年),未得返回故里。

评论留言