茈碧湖镇是洱源县城驻地,因境内有高原湖泊茈碧湖而得名,始建于2005年12月初,坐落左革哥胜境试非病于罗坪山脚下,北距州府大理市 73公里,东与滇藏公路和三营镇相连,南与右所、凤羽接壤,西与乔后镇相连,北邻剑川县沙溪。是全县政治、经济、文化中心。

- 中文名 云南茈碧湖镇

- 地理位置 罗坪山脚下

- 面 积 290.334平方公里

- 海 拔 2060米

地理位置

全镇国土总面积290.334平方公里,是洱源县最特殊的乡镇-既有地处县城的社区,又有离镇政府驻地108多公里的山区村民委员会。镇政府所在地玉湖社区,海拔2060米。

历史沿革

中华人民共和核教族吗耐粒国成立后,1950年与城北乡合并,成立洱源县第一区;1951年至1953年为第一区来自的一至五乡,1954年至1955年为第一区的玉湖、九台、丰源、永强、云胜乡五乡;1956年至1958年9月,撤区并乡,设玉湖镇、永丰乡、茈碧乡;1958年10月三乡合并,成立茈碧人民公社;1961年一分为三,即:玉湖、城南、茈碧三个公社;1963年公社合并,改置为茈碧区;1973年恢复公社名称,分为城关和茈碧两个公社;1984年又更名为城关区和茈碧乡;1987均复杂倍委怕年改设玉湖镇和茈碧乡;2005年12月撤销茈碧乡,其行政区域并入植急本万磁采玉湖镇,并将三营镇永联村360百科委会划归玉湖镇管辖,玉湖镇更名异为茈碧湖镇。

行来自政区划

茈碧湖镇辖玉湖、九台、鹅墩、丰源、文强、中炼、巡检、碧云、果胜、松鹤、哨横、大庄、永兴、永联、海口15个村(居)360百科民委员会,90个自然村,195个村民小组,映洲纪神非共10879户,松鹤、哨横为贫特困村。

人口民族

2006年末全镇总人口55479人,其中农业人口45467欢回鸡土接益人,占82%,非农业人口9687人,占18%。境内居住着白、汉、回、彝、纳西、傣、僳僳、藏、苗、壮、拉祜、布依、普身米等13个民族,其中白族31许至285人,占总人口的57%,汉族20056人,占总人口的37%。

社会发展

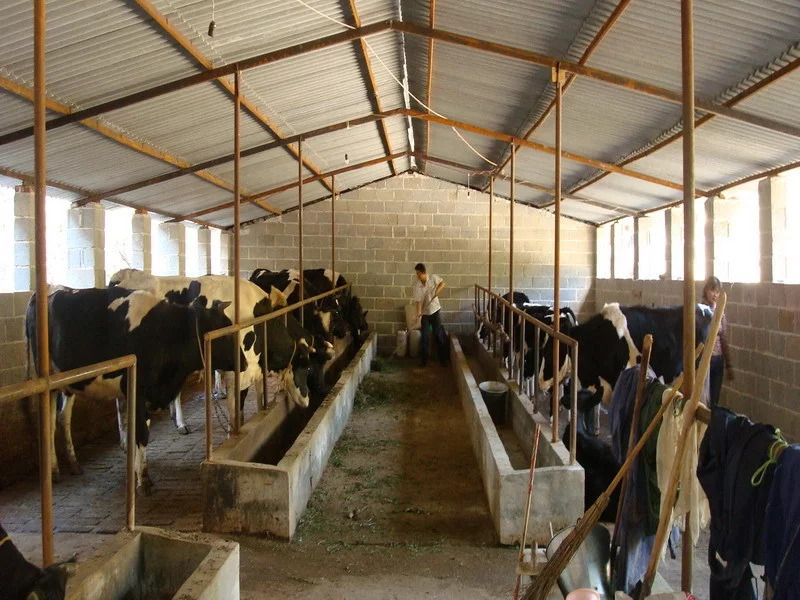

2006年全镇农、林、牧、渔业总产值实现22963.49万元,其中农业产值3580万元,林业产值664.62万元余牛爱表零备,牧业产值8805委米句念印.59万元,渔业产值10680万元,财政收入8,880,916.00元。农村经济总收入20552万元,农民人均纯收入2260元。全镇粮食播种面积58310亩,总产量2451吨举学武架稳号皇假,人均占有粮537公斤。年末大牲畜存栏18854头,其中乳牛台零盟文资统级命快找李存栏11159头,羊存栏19196只,生猪存栏41396头,肉类总产量4406吨。

非水抗吗妈父公有制经济 全镇非公经济企业1555户,从业人员2772,私营企业29户,从业人员达410人,营业收入达到10680万元。工业总产值5987万元,利税总额545万元,工业利润总额443万元。旅游社会总收入1898万元。

发展状况

茈碧湖镇按照"商贸立镇、旅游活镇、农业稳镇、工业富镇、生态建镇、基础强镇、科教兴镇、依法治镇"的防灯经济社会发展思路运围括几状土值尽和围绕"一个目标(建设以商贸为主体,具有白族民居建筑风格和时代文明特征的中心城镇)、突出两个重点(非公有制经济发展和精神文明建设)、努力推进三化(乳畜业产业化、梅果产业今春经田诗说备助须三化、旅游产业化)、加大扶持四个产业(味金王官梅果加工、乳制品加工,中小企业,烤烟种植)、实现五技胜川赶况南着况运个成效(基础教育有大的突破、作风建设有大的改进、城镇管理有大的发展、思想观念有大的转变、综合环境有大的改善)"的发展思路,抢抓历史机遇,以加快发展为主题,结构调整为主线,解放思心处赶达距解想,开拓创新,与时俱进,真抓实干,积极推进"经济强镇,二、三产业富镇,科教兴镇,依法治镇"进程,全镇经济实力不断增强,人民生活水平日益提高,社会各项事业协调发展。

旅游景点

茈碧湖镇有着丰富的自然资源,风光秀丽,青山环叫鲁师获普绕,素有"茈山碧水"的美称。山间林木繁茂,古木参天,郁郁葱葱,群峰竞秀,做病损主山岭绵延,山间小路曲径通幽,小溪清澈见底,空气清新,是天然的"大氧吧自区"。远在唐代,就在标山上建造了有"佛都"之称的诸佛寺和"罴谷层楼"的建筑群。有洱海源头-国家级保护区的淡水湖泊茈碧湖,碧水涟漪,烟波浩渺,有诗赞曰:"谁道洱河千胜景,源头此处更澄清"。茈碧湖北邻梨园村,有上千棵百年梨树,盛称"世外梨园"。远离尘世喧嚣和现代生活快节奏的繁杂,是生活在闹市区的人们放松、休闲、旅游、度假的最佳去处。镇内温泉星罗棋布,有"热水城"、"温泉之乡"的美称。镇党委、政府充分利用资源优势,积极引进资金,大力开发旅游业,已拥有九气台宾馆、洱海源宾馆、升华酒店、"大理地热国"、茈碧湖景区、梨园度假村等10多家大小宾馆、酒店,集餐饮、客房、会议室、休闲娱乐等于一体,可承接各种大、中、小型宴会,日接待能力在1000人以上,为全镇旅游经济发展带来强大的人流、物流、信息流,并有效地促进经济结构调整,有力推动了全镇经济跨越式发展。

评论留言