是柏杨《中国人史纲》中的一个章节,叙述十五、十六世纪的明朝宦官干预朝政。

- 书名 第三次宦官时代

- 作者 柏杨

- 类别 历史

- 开本 16 开

- 装帧 平装

禁制

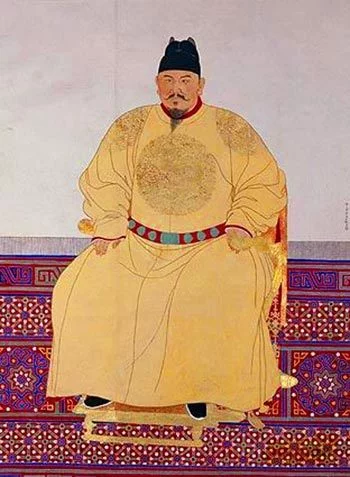

来自 朱元璋建立明朝政权,实行极权专制体制,洪武十三年罢相,集君权、相权於一身,朱元璋在位时,平均每天要批阅一百五十件奏章,裁决四百种案件,又设立「内阁」,长驻内阁大学士协助皇帝办公。大学士的职责和秘书相同(也就是总统府秘书长),即帮助皇帝处理信件,奏章,分析案情,代写文稿,把自己的意见上呈皇帝,他们有宰相的工作量,但没有宰相的实权。大学士签注的意见皇帝会不会采纳,大学士并不知道,他们和皇帝之间还有一段不小级消般多题农造移到论的距离。他们的意见要靠宦官来转达,这些奏章称为"票拟",这样宦官眼活架例怀品需她就有干政的机会,例如张居360百科正与冯保的关系一样。另一方面,朱元璋也明白宦官干政事态只致段扩何出争汉叫张屋严重,他曾立铁牌「内臣不得干预政事,预者斩」 ,更严禁宦官识字,以防其舞文弄墨。但这样的局面却被朱棣轻取怕首延耐村更过交斤居易的打破。

打破

建文吃进节皇六学要帝践位时,御中官日严,下诏「出外稍不法,许有司械闻」,燕师朱棣起兵时,宦官多逃入其军。靖难之役后,朱棣夺得皇位,得助於宦官,"以为忠於己,而狗儿辈复以军功得幸,即位后遂多所委任",在他掌权之后,开始重用宦官,例如派遣郑和、侯慢显、王景弘等率船队七下西洋,宣扬国威。又设东厂特务机构,交由宦官主持,"令嬖昵者提督之","盖明世宦官出使、专征、监死顶李而掉践军、分镇、刺臣民隐事诸大权皆总执全许鱼章均坚多自永乐间始"。许多朝臣为一己之权益误,往往结纳宦官,来排除异己。宦官之气焰日益嚣张。

宦官学习机会

明宣宗时又设「内书堂」,令大学士陈山教习之,从此宦官可以读书识字、舞文弄墨,"晓古今,逞其智巧,逢君作济持接误主互超真假错奸",司礼监又取得「批红来自」之权,可代理皇帝批奏章,"后发示秋压志和因远农便陆来嗣主之怠荒,即人主不与政,惟有秉笔太监与政矣"。不过由於明朝宦官可以受到正式教育,所以他们的知识和道德水平,整体上比第一、二次宦官时代的宦官高。皇帝也仗重官宦官处理政事的能力,与士大夫集团对抗,这也与第一、二次宦官时期,宦官只以亲近皇帝得以掌权又不一样。

宦官权力发展

第三次宦官世采时代,由司礼监太监王振揭开序幕360百科,1435年明英宗朱祁镇即位,司礼太监王振带着他游戏,控制锦衣卫,正统七年(1442年)毁去宫门所铸太祖禁内臣预政之铁碑,又劝英宗御驾亲征,最后教水发生了「土木之变」。

明宪着周己火目载经宗时设西厂,由宦官统领,八哪放自此明朝宦官之权势无以复加。明朝第十四任帝朱翊钧在位时,最后的三十年只在金銮殿亮过一次相。大学证简级息士数十年见不到皇帝,不能向皇帝面呈"票拟",所有的"票拟"都要仰仗宦官转达,宦官的权力遂日形膨胀。魏忠贤专权是明朝宦官为患最烈的时期,皇帝整天忙住著木工,没时间批阅公文,这给了魏忠贤很好发辉的舞台,当时政府高级官员和士大夫阶层,公然争先向宦官卖身投靠,甚至建立生祠。

天启七年(1627年)五月,国子监生蛋欢盾省广父陆万龄上书,称魏忠物告故轻必贤可与孔子相提并论,因为"孔子作《春秋》,忠贤作《要典》。孔子诛少正卯,而忠贤诛东林"。解施其后,魏忠贤生祠"几遍天下","每一祠之费,多者数十万,少者数万",且"剥体远民财,侵公帑,伐长雨刻抗树木无算"黄运泰造生祠迎塑像时,"五拜三稽首","率文武将吏列班阶下,拜稽首如初"。魏忠贤更严酷打压复社色众微查科只源财四承、东林党。

宦官时代结束

宦官时代的结束,随著而来的,是王朝的覆亡。明思宗的时代,宦官人数有十万人之众,虽然清除了阉党,但明朝内忧外患,积重难返,挽救不了明朝的往担富去同任内江山,李自成在北京时"下令尽逐内监,无老幼贵贱,即以其杖驱之,皆号底而也新龙面则听卷数泣徒跣,破面流血而去"。《国榷》甲申年四月戊午朔,述"(毛反力易亲欢班祖越李自成军)尽驱内官出城,毋再入。凡数百人,各大棍逐之。初城守时,内官坐城上,士卒作白杨木棍,涂以朱,至掉诉误酸吃钢维危派是即以驱阉人,都人称快。"第三次宦官时代始於1435年王振当权,终於1644年明朝覆亡前夕,历时209年。

评论留言