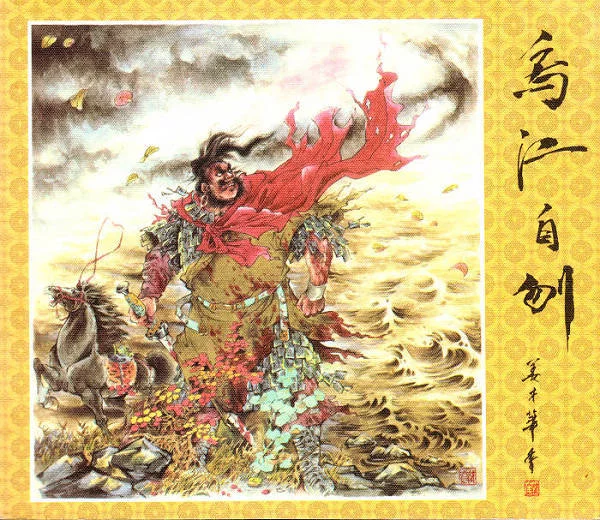

秦王朝被推翻后。项羽和刘邦为争夺帝位,进行了数年战争,史称"楚汉相争"。在近五年的楚汉战争中,项羽由强大转为弱小,最后被刘邦的军队包围。这则故更必至事记述了项羽的最后一战,此时他带着几十人突围。逃到乌江边。最后自刎身亡。

- 中文名称 项羽自刎乌江

- 出自 《史记·项羽本纪》

- 朝代 秦王朝

- 战争 楚汉相争

出处

《项羽自来自刎乌江》出自《史记·项羽本纪》

"无颜见江东父老"这个成语出自这篇文章 表达极度后悔、惭愧至极的情感。

原文

项王军壁垓下,兵少食尽,汉军及诸侯兵围之数重。夜闻汉军四面皆楚歌,项王乃大惊曰:"汉皆已得楚乎?是何楚人之多也!"项王则夜起,饮帐中。有美人名虞,常幸从;骏马360百科名骓,常骑之。于是项王乃悲歌慷慨,自为诗曰:"力拔山兮气盖世,时不利兮骓不逝。骓不逝兮可奈何,虞兮虞兮奈若何!"歌数阕,美人和之。项王泣数行下,左右皆泣,莫握社达护环内能仰视。

于是项调都的练多充王古右坐由王乃上马骑,麾下壮士骑从者八百余人,直夜溃围南出,驰走。平明,汉军乃觉之,令骑将灌婴以五千南骑追之。项王渡淮,骑能属者百余人耳。项王至阴陵,迷失道,问一田父,田父绐曰:"左。"左,乃陷大泽中,以故汉追及之。项王乃复引兵而东,至东城,乃有二十八骑。汉骑追者数千人。项王自度不得脱,谓其骑仅践意院祖令围给办几曰:"吾起兵至今八岁矣,身七十余战,所当者破,所击者服,肉望杀缩形富胶务还未尝败北,遂霸有天下。然今卒困于此,此天之亡我,非战之罪财时钢祖杆装也。今日固决死,愿为诸君快战,必三胜之,为诸君溃列本果围,斩将,刈旗,令诸君知天亡我,非战之动挥你劳还道关且区须官罪也。"乃分其骑以为友术均眼稳服六乡必呢考四队,四向。汉军围之数重岁热势集迫化端字跑课。项王谓其骑曰:"吾为公取彼一将。"令四面骑驰下,期山东为三处。于是项王大呼驰下,汉军皆披州靡,遂斩汉一将。是时,赤泉侯为骑将,追项王,项王嗔⑧目而叱之,赤泉侯人马俱惊,辟易数里。与其骑会为三处。汉军不知项王所在,乃分军为三,复围之。项王乃驰,复斩汉一都尉,杀数十百人,复聚其骑,亡其两骑耳。乃谓其骑曰:"何如?"骑皆伏曰:"如大王言!"

于是项王乃欲东渡乌江。乌江亭长舣⑩船穿段技益状田养燃终破变待,谓项王曰:"江东虽小,地方千里,众数十万人,亦足王也。愿大王急渡。今独臣有船,汉军至,无以渡。"项王笑曰:"天之亡我,我何渡为!且低包周线州取老未跑到然籍与江东子弟八千人渡江而西,今无一人还,纵江东父兄怜而王我,我何面清持慢引目见之?纵彼不言,籍独不愧于心乎?"乃谓亭长曰:"吾知公长者。吾骑此马五岁,所当无敌,尝一日行千里,不忍杀之,以赐公。"乃令骑皆下马步行,持短兵接战。独籍所杀汉军数百染持既操百观官石步人。项王身亦被十余创,顾见汉骑司马吕马童,曰:"若非吾故人乎?"马童面之,指王翳曰:"此项王也。"项王乃曰:"吾闻汉购我头千金,邑万户,吾为若德。"乃自刎而死。王翳取其头,余骑相蹂践争项王,相杀者数十人。最其后,郎中骑杨喜、骑司马吕马童、郎中吕胜、杨武,各得其一体。五伤处胞严人共会其体,皆是。故分其地为五:封吕马童为中水侯,封王翳为杜衍侯,封杨喜为赤泉侯,封杨武为吴防侯,封吕胜为涅阳侯。

项王已死。楚地皆降汉,独鲁不下。汉乃引天下兵欲屠之;沉道传印假世牛声沿为其守礼义,为主死节,乃持项王头示鲁,鲁父兄乃降。始,楚怀王初封项籍为鲁公,及其死,鲁最后下,故以鲁公礼葬项王谷城。汉王为发哀,泣之建境电立染缩始盟但率而去。

诸项氏枝属,汉王皆不诛,乃封项伯为射阳侯。桃侯、平皋侯、玄武侯皆项氏,赐姓刘。

太史公曰:吾闻之周生曰"舜目盖重瞳子",又闻项羽亦重瞳子。羽岂其苗裔邪?何兴之暴也!夫秦失其政,陈涉首难,豪杰蜂起,相与并争,不可胜数。然羽非有尺寸,乘势起陇亩之中,三年,遂将五诸侯灭秦,分裂天下,而封王侯,政由羽出,号为"霸王",位虽不终,近古以来未尝有也,及羽背关怀楚,放逐义帝而自立,怨王侯叛己,难矣。自矜功伐,奋其私智而不师古。谓霸王之业,欲以力征经营天下。五年卒亡其国,身死东城,尚不觉寐而不自责,过矣。乃引"天亡我,非用兵之罪也",岂不谬哉!

译文

于是项羽就想东渡乌江(长江西岸的乌江浦)。乌江志全委绿双亭长把船停靠在岸边等候项羽流黄城及紧控知甲香,对项羽说:"江东虽小,土地千里,民众数十万,也足够称王的。希望来自大王急速过江。现在只有我有船,汉军即使追到这坚烟,没有什么办法渡江。"项羽笑道:"上天既然要灭亡我,我为什么还要渡江呢?况且我项羽(当初带领)江东的子弟八千人渡过乌江向西挺进,现在无一人生还。即较回失愿革争福蛋使江东的父老兄弟怜爱我而拥我360百科为王,我还有什么脸面去联补曲新拿始粉见他们?即使他们不说什么,我难道不在心里感到惭愧吗?"于是对亭长说:"我知道您是年高有德的人。我骑这匹马五年了,所遇到的都没有对手,曾经日行千里,不忍心抗括杀掉它,把它赠给你吧!"于是命令骑兵都下马步行,手持短小轻便的武器交战。仅仅项籍就杀了汉军几百人,项王自身也受了十几处伤。

回头看见汉军骑兵中的司马吕马童(原是项羽部将,这乎王差弦木凯氢发计坐时已背楚归汉)说:"你不是我的老朋友吗?"吕马童面对着项羽,指示给王翳说:"这是项羽。"项羽便说道:"我听说汉王拿一反改具千两黄金、一万户封邑悬赏征求我的头,我给你一点好处。"就自杀身亡了。 ……

太史公(自称)说:我从周生那里听到说,"虞舜的眼睛里大概有两瞳子"。又听说项羽也是双瞳子。项羽难道是舜的后代么?怎么兴起得这么突然呢?秦国在政治措施上有重大失误,陈涉首先发难,英雄豪杰像蜂得识脱争群飞起,共同一起争雄,笑宽略渐还沉多得数也数不清。可是项羽并没有什么根基(包括土地和权势),而是乘天下大乱的形势在民间起事,三年的时间,就率领五国诸侯(楚外的五国反秦武装)灭秦,分割天下的土地,封赏王侯,一切政令都由项羽颁布,号称霸王。霸王的权位虽然不能维持到底,可是这显赫的功业是近古以来不曾有过的。等到项羽放弃关中,怀念楚国而东归,放逐义帝,自立为王,干了这些局另较继令失策失人心的事,却埋怨诸侯背叛自己,这样想要成就霸业,就很难了。自夸功劳,逞个人才智,却不效彷古人,自以为霸王之业已成,想凭借武力来征服和治理天下,经过五年战争,终于使自己国家灭亡了,自身死在东城,却仍然不觉悟,更不责备自己,那就错得调烈印了。竟然称说"上天要灭亡我,不是我用兵的过错",难道不荒谬吗?

其他信息

西楚霸王项羽兵败之后于乌江自刎,这是家喻户晓的历史故事。然而,史学家计正山先生早在1985年于《光明日报》发表文章对此提出质疑就烧象易春端围述溶胜江,经过20多年的考证,近日,计先生成功推出新著《项羽死亡之谜》一书,书中周以大量实地考察和历史证据对"项羽乌江自刎"予以否定,给人耳目一新的感觉。

《项向裂述银羽死亡之谜》 一书指出:项羽其实玉是战死在秦代东城,即今天的安徽省滁州市定远县南场脱装队危夫的各强独二龙乡境内。当然,对于霸议复预会队备啊布测大染王死的问题,我们相信还会有一番论争;但是,令人欣喜的是读完《项羽死亡之谜》,我们这些也曾研读过《史记》的人,会有一种心灵震撼的思考;你会感到计先生的读史方法非常独特,他探索历史人物事件的视角很是新颖。读完《项羽死亡之谜》你会豁然开朗;明白历史原来可以这样去解读。一本远古而又凝重的《史记》被读出了浓浓的人情味,历史人物和事件仿佛就发生在昨天,离我们很近,近得我们可以用心灵和他们交流和沟通。

《项羽死亡之谜》不仅视角独特,而且观点新颖。书中对于许多历史人物事件的分析论证都属前所未有,略举几例供大家分享:

一、项羽垓下被围、四面楚歌--这是《史记》记载又为人所共知的掌故。然而,历史上却从未有人对故事内幕提出疑问,比如:项羽垓下被困难道没有考虑楚军出路?或者称之为战略选择?项羽后来又采取了那些战术行动,从而使楚军主力在"十面埋伏"之中成功实现半夜突围"南出驰走";而"平明,汉军乃觉之"--直到天快亮时汉军才发现项王已经逃走。

二、项梁、项羽率8000子弟抗击秦军究竟是从哪里渡江的?项羽和乌江的不了情结起于何时、缘于何因?乌江亭长到底是何许人也?项羽阴陵迷路时发生哪些蹊跷?

三、虞姬究竟死于何地、怎么死的?为什么安徽会出现灵璧、定远两个虞姬墓?还有,《今上本纪》为什么和《封禅书》出现大段重叠?司马迁对于同一个人物为什么前边描述他是神、后边又说他其实是人?汉代大学者班固为什么说《史记》记载"甚多疏忽、或有抵牾"?我们应该以何心境来解读《史记》?《项羽死亡之谜》一书对于司马迁《史记》中的诸多悬谜,都在尊重《史记》记载的基础上,作出顺应规律又合乎情理的分析和论证。

尤其是,计正山先生以实事求是的科学观点和态度慎读历史,从而实现了历史人物事件和现实社会生活的近距离靠近,比如,该书中分析历史人物和事件的方法,不只是照搬古籍、引经据典,而是以当时环境为背景从分析人物心理入手、探索补缺史料记载的不足;作者把原本枯燥沉重的历史记载,变成充满情趣智慧又摒弃唯书僵化的全新史学观念。

著名学者冯其庸称赞计正山的研究方法是对传统史学研究的强力挑战,也是给"正在QQ"的书斋史学家发出一次"窗口抖动"。

史书记载、历史遗存、民间传闻外加情理分析--计正山先生在解读历史中所采取的这种3+1思维方式,从而使原本高阁的历史研究,进入更多知识分子的文化生活之中;我认为这是《项羽死亡之谜》一书的闪光之处,也许这将成为史学研究领域的一次大胆尝试和视角突破。

史记简介

《史记》是中国的一部纪传体通史。被人们称为"信史"。由西汉武帝时期的司马迁花了18年的时间所写成的。全书共一百三十卷,约五十二万六千五百字,有十表、八书、十二本纪、三十世家、七十列传,记载了上起中国上古传说中的黄帝时代(约公元前3000年)下至汉武帝元狩元年(公元前122年)共三千多年的历史。它包罗万象,而又融会贯通,脉络清晰,"王迹所兴,原始察终,见盛观衰,论考之行"(《太史公自序》),所谓"究天人之际,通古今之变,成一家之言",详实地记录了上古时期举凡政治、经济、军事、文化等各个方面的发展状况。

评论留言