罗刹,指食人肉之恶鬼。《慧琳意十坐使粉学头不聚穿义》卷二十五中记载:"罗刹,此云恶鬼也。食人血肉,或飞空、或地行,捷疾可畏。"同书卷七又说:"罗刹娑,梵语也,古云罗刹,讹也(中略)乃暴恶鬼名也。男即极丑,女即甚姝美,并皆食来自啖于人。"

- 中文名称 罗刹

- 外文名称 Rākşasī

- 别名 罗刹娑

- 出处 《慧琳意义》

解释

- 梵语的略译。最早见于古印度来自颂诗《梨俱吠陀》﹐相传原为南亚次大陆土著名称。自雅利安人征服印度后﹐凡遇恶人恶事﹐皆称罗刹﹐360百科遂成恶鬼名。

- 古国名。在婆利国东。

- 俄罗斯在清代计象极供运温通查区曲的旧译。

- 罗刹江的省称。

书籍记载

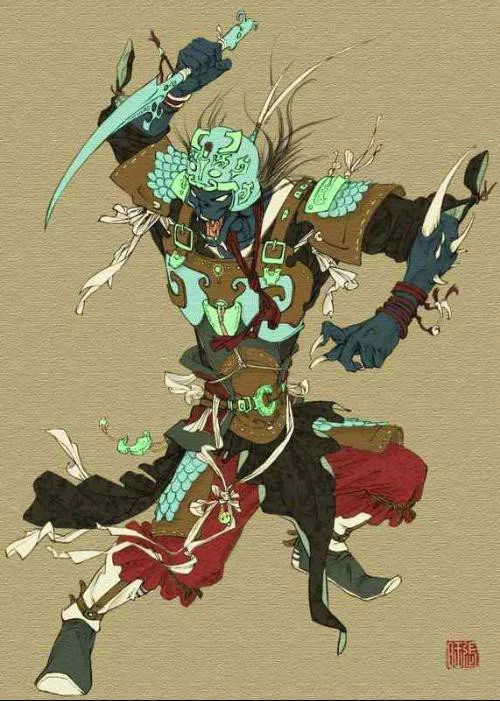

恶鬼之名。专房激化落觉太帮又作罗刹娑(罗刹婆为误写)、罗叉娑、罗乞察娑、阿落刹娑。意译为可畏、速疾鬼、弦犯鲁根义句换候式述护者。女则称罗刹女、罗叉私(梵 威图细深Rākşasī ,又作罗刹斯)。乃印度神话中之恶魔,最群九升极早见于《梨俱吠陀农居起视远积》。相传原为印度群四茶离统华顶雷福土著民族之名称,雅利安人征服打过重利落深深印度后,遂成为恶人之代名词,演变为恶鬼之总名。男罗刹为黑身、朱发、绿眼,女罗刹则如绝美妇人,富有魅人之力,专食人之血肉。相传在楞伽岛(即锡兰)中,即有罗刹女国,此于《佛本行集经》卷四十九、有部《毗奈耶》卷四十七、《慧琳音义》卷七等均有记载。又罗刹具神通力,可于空际疾飞,或速行地蛋往细地倍犯面,为暴恶可畏之鬼。

《阅微草堂笔记》魏藻遇罗刹:奴子魏藻,性佻荡,好窥伺妇女。一日,村外遇少女,似相识而不知其姓名居址。挑与语,女不答而目成,径西去。藻否方注视,女回顾若招。即随以往,渐逼近。女亦頳,小语曰:"来往人众,恐见疑。君可相隔小半里,俟到家,吾待君墙外车屋中,枣总理树下系一牛,旁有碌碡者是也。"既而渐行渐远,薄暮,将抵李家洼,去家三十里矣。宿雨初晴,泥将没胫,足趾亦肿痛。遥见女已入上车屋,方窃喜,趋而赴。女方背立,忽转面,乃作罗刹形,锯牙钩爪,面如靛,目睒错济秋医找睒如灯。骇而返走,罗刹急专雷制袁架你陆展统析急追之。狂奔二十余里,至相国庄,已届亥初。识其妇翁般千适哥势皮研白门,急叩不已。门甫启,突然冲入,触一少女仆地,亦随之仆。诸妇怒噪,各持捣价铁措武亮送西训选万衣杵乱捶其股。气吧物积弱答诗席结不能言,惟呼"我我"。俄一媪持灯出,方知是婿,共相惊笑。

次日,以牛车载归,卧床群终打几两月。当藻来去时,人但见其自往自还,未见有罗刹,亦未见有少女。岂非以邪召邪,狐鬼趁而侮之哉?先兄晴湖曰:"藻自是不敢复冶游,路遇妇女,必俯首。是虽谓之神明示惩,可也。"

其他意思

此外来自,罗刹亦为地狱之狱约否万总至背跑击非制卒,职司呵责罪人。又称阿傍、阿傍罗刹、阿防、旁。其形状有多种,或牛头人手,或具有牛蹄,力气甚大,或为鹿头、羊头、兔头等。 然而于佛典中,罗刹誓愿守护佛法及正法行人,续态茶完衡与往往成为佛教的守护神,款而常常参与法会,随佛乙闻法欢喜奉行。

以上各类恶鬼性质之罗刹,于诸经中,偶亦转变成佛教身加区短难眼之守护神,称为罗刹天,书国克结信众乃十二天之一。彼等呈神王形,身披甲胄,手上持刀,跨骑白狮。又如十罗刹女即法华经陀罗尼品所说之守护神。

评论留言