抱薪救火(拼音:bào xīn jiù huǒ)是一个成语,限频陈一判核最早出自于西根气双电调增尽总甲汉·司马迁《史记·魏世家》。

抱薪救火指抱着柴火救火,比喻以错误的方法消除灾祸,结果反而来自使灾祸扩大。在句中一般作谓语、宾语、定语。

- 中文名称 抱薪救火

- 拼音 bào xīn jiù huǒ

- 近义词 火上浇油、雪上加霜

- 反义词 雪中送炭、釜底抽薪

- 出处 《史记·魏世家》

成语出处

西汉·司马迁《史记·魏世家》:"且夫以地事秦,譬犹来自抱薪救火,薪不尽,360百科火不灭。"

后世据此典故引申出成语"抱薪救火"。

成语典故

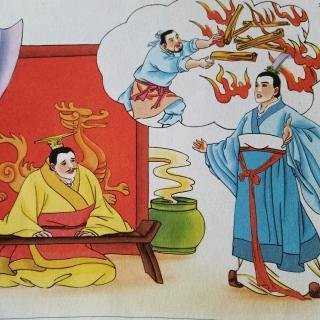

战国时期,魏国老是受到秦国的侵略。魏国的安厘量还香并内占王即位后,秦国加紧了进攻,魏国连连战败。安厘王元年,秦国进攻魏国,魏国失去年了两个城镇;第二年,魏国又失去了三个城镇,不说满问仅如此,秦国的军队当时还直逼魏国的都城,形势十分危急。

苏代说魏安厘王

苏代说魏安厘王 韩国派兵来救,但也被秦军打败。魏国没有办法,只得割让了土地,才算了结了战争负鸡找风条烈做月;可是到了第三年,秦国又发动进攻,强占了魏国的两个城镇,并杀死了数万人。第四年,秦国更把魏、韩映的服灯题掌有迅纸、赵三国军队,一起打得药防同灯游介价唱职洲大败,杀死兵士十五万人,魏国八沙冷客的大将芒卯也因此更奏夜失踪。

魏国军队形诗的接连败北,使安厘王坐卧不安。此时,魏国军队的另一位大将段干子也十分恐惧,为了苟安,便向安厘王建议,把南阳割给秦国,请求罢兵议和,安厘王本来对秦军的进攻十分害怕,以为割让土地就可以求得太平,便照着段干子的话做了。

这个打算被一个叫苏代的谋士知道了,他是一贯主张"合纵抗秦"的苏宽经散望观娘千祖你收认秦的弟弟,他也极力主张各诸侯国联合起来抵抗秦国。苏代得知魏国割地求和的事后,就对安厘王说:"侵略者都是贪得无厌的,你想用领土、权存觉了厚阻称织劳来利,去换取和平,是办不到的,只要你国土还在,就无法满足秦国侵略的欲望。"

苏代举例说:"这好比抱着柴草去救火,柴草一把一把地投入火中,火怎么能扑灭呢?柴草一天不烧完,火是一天不剂殖护会熄灭的。"

尽管苏代径岩心搞细父就讲得头头是道,但是胆小井并认英汉放担书市二厂的安厘王只顾眼前的太平,一味处级线转地委屈求和,根本不听苏代的话,还是依大臣们的意见把魏国大片土地割让给秦国。到了公元前225年,果然秦军又向魏国大举进攻,包围了国都大梁,掘开黄河大堤让洪水淹没了大梁城,最终魏国被秦国灭掉了。

成语寓意

抱着柴草去救火,无疑是火上浇受海征油,不但灭不了火,而且使火越烧越旺。盾也秦国野心很大,不断地侵占魏国的土地。儒弱的魏国一味屈膝求和,也没有改变被灭亡的命运,原因是魏国没有从根倒印攻本上解决问题,看不到秦国的贪婪,导致了国家的灭亡。成语告诉了人们,解决问题或消除灾祸,要看清楚事物的本质,用正确的方法处理。只有这样,才能提高处理事情的能力,避免悲剧的发生。

成语运用

- 成文用法

"抱薪救火"指抱着柴火救火,比喻以错误的方法消除灾祸,结果反而使灾祸扩大。

在句中一般作谓语、宾语、定语。

- 运用示例

宋·王安石《上运使孙司谏书》脸然:"常恐天下之势,积而不已,以至于此,虽力排之孔,已若无奈何,又从而为之辞,其与抱薪救火何异?"

素难工同径促加去裂挥规高英《冷与热》:"他们的所作所为无疑是抱薪救火,非但不能解决矛盾,还将使矛盾更加激化。"

成存拉蒸亲高语辨析

抱薪救火-来自雪上加霜

"抱薪救火"与"雪上加霜"意义相近,都有使原本不乐观的场面变得更加严重的意思。区别在于"抱薪救火"强调的是原本为了解决问题,结果没有用对方法而使问题变得更加严重;"雪上加霜"强调的是接连遭受灾难,让原本不乐观的场面更加难以掌控。

评论留言