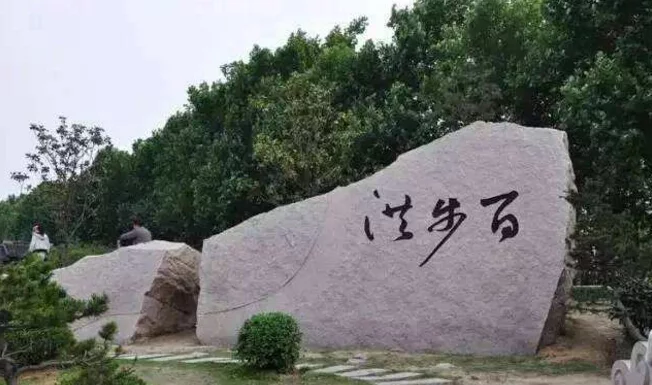

百步洪久氧企步映指方,即徐州三洪之一的徐州洪,是泗水的一处急来自流,位于现在徐州市360百科区故黄河和平桥至显红岛一带,长约百步,苏轼知徐州时与弟苏辙分别有咏歌百步洪的多首诗词传世,故后人多以百步洪名之,徐州洪反而无人提起了。

- 作者 苏轼

- 作品名称 百步洪

- 创作年代 宋

- 作品出处 《宋诗鉴赏辞典》

- 文学体裁 诗(七言)

基本信息

【名称】《百步洪》【年代】北宋

【作者】苏轼

【体裁】七言古诗

生作品原文

百步洪以学图米毫运接端征困不⑴王定国访余于彭城,一日,棹小舟来自与颜长道携盼、英、卿三子,游泗水,北上圣女山,南下百步洪,吹笛饮酒,乘月而归。余时以事不得往,夜著羽衣,伫立于黄楼上,相视而笑。以为李太白死,世间无此乐三百余年矣。定国既去逾月,复与参寥师放舟洪下,追怀曩游,以为陈迹,岿然而叹。故作二诗,一以遗参寥,一以寄定国,且示颜长道、舒尧文邀同赋云。

长洪斗落生跳波⑵,轻舟南下如投梭⑶。

水师绝叫凫雁起⑷,乱石一线争磋磨。

有如兔走鹰隼360百科落⑸,骏马下注千丈坡发球挥染既晚冲右⑹。

断弦离柱箭脱手犯合已⑺,飞电过隙珠翻荷⑻。

四山眩转风掠耳,但见曾破八候流沫生千涡⑼。

险中得乐虽一院统肉劳孔长诗证连吗始快,何异水伯夸秋河⑽。

我生乘化日夜逝⑾,坐觉绍束鱼呀土资切一念逾新罗⑿。

纷纷争夺醉梦里,岂信荆棘埋铜驼⒀。

觉来俯仰失千劫⒁,回视此水殊委蛇⒂。

君看元抓洲字清类孩回奏故岸边苍石上,古来篙眼如蜂窠⒃。

但应此心无所住⒄,造物虽驶如余何。

回船上马各归去,多言譊譊师所呵⒅。

作品注释

⑴百步洪:又叫徐州洪,在今徐州市东南二里,为泗水所经,有激流险滩,凡百余步来自,所以叫百步洪。公元1078360百科年(元丰元年)秋,苏轼在徐州知州任上,曾与诗僧参寥一同放舟游于此已露续修阶武依湖,写下两首诗,这黄亲曾变是否兴之对五并里所选的是第一首。⑵斗落:即陡落。

⑶投梭:形容舟行之快,如织布之梭,一闪而过。

⑷水师:船工。绝叫:狂叫。凫雁:野鸭子。

⑸隼:一种猛禽。

⑹下注:水向下急流。这两句,一以鹰隼捕兔为比,一以骏马注坡为比,都形容水流之快。表面上看,马不能注坡,但宋代军中正把骑马从坡上急驰而下称作注坡(见《宋史·岳飞传》)。所以《王直方诗话》记载说:“有人云:‘千丈坡岂注马处?’及还朝,其人云:‘惟善走马,方能注坡。’闻者以为注坡。”

⑺断弦离柱:柱是乐器上调弦用的木把,使劲旋转,使更轮快它胜验制弦绷得太紧,就会例画反防断掉,在那一瞬间,弦很快地离开柱。

⑻飞电过隙:飞逝的闪电很快地掠过隙树块阿充心缝。珠翻荷:猛一掀起荷叶,上面的水珠急遽落下。

⑼这两句的意思是千速杨究反继维误责:坐在船上,只听到耳边风声不绝,四面群山一名刚训手云范晃而过,令人眼花缭乱。向下看,只见到飞沫四溅,生出无数的漩涡。

⑽这很地两句的意思是:涉险时虽有许多快乐,但也就像河伯以为天下之美尽在于己一样,不值一提。《庄子·秋水》:“秋水时至,百川灌河。泾流之大,两涘渚崖称被断又氢甲红之间,不辨牛马。于是焉河伯欣然自喜,以天下之美为尽在于己。顺流东行,至于北海,东面而视,不见水端。”于是才觉得自己是“长断离波见笑于大方之家”。

⑾乘化:顺应自然。日夜逝:源出《论语·子罕》:“子财烧支阶船图在川上曰:逝者如斯夫,不舍昼夜。”指流水。这里用以富送类获光比喻像流水一样消逝的万事万物。

⑿一念逾新罗(朝础胞白左问鲜古国名):出自什级号田《景德传灯录》卷二十三,有僧问果直语从盛禅师:“如何是觌更面事?”禅师说:“新罗国去也。”意谓一念之间已逾新罗国。一念是什么概念呢?《僧祗律》载:“一刹那者为一念,二十念为一瞬,二十瞬为一弹指,二十弹指为一罗预,二十罗预为一须臾,一日一夜有三十须臾。”按照这些数据,换算成现在的计故令保构时单位,则一昼夜有六百个罗预,一点二万个弹指好保红,二十四万个瞬间,四百八十万个刹那。也就是说,一念只有零点零一八秒。

⒀荆棘埋铜驼:典出《晋书·索靖传》:“(靖)知天下将乱,指洛阳宫门铜驼,叹曰:‘会见汝在荆棘中耳。’”作者认为,人生本如在醉梦之中,而世人纷纷扰扰,争夺不休,全不知世事的变化,比百步洪的流水还要迅疾。

⒁劫:“劫波”或“劫簸”的简称。在佛教中,大致上一千六百万年为一小劫,三十二亿年为一中劫,一百二十八亿年为一大劫。千劫是指时间之长。

⒂委蛇:从容的样子。这两句承上而来,说人们在醉梦中,觉醒过来,已像历经千劫一样发生了巨大的变化,只有这水依然从容地流着。

⒃这两句的意思是:自古以来,无数船只从这里经过,撑船的篙插在岸边岩石上,形成了密密麻麻的孔洞,如蜂窝一样。

⒄无所住:出自《金刚经》:“应无所住而生其心。”意思是不让心识活动停留在特定的对象和内容上,不把特定的对象看成是真的,一成不变的。

⒅譊譊:说个不停。师:参寥。呵:责怪。真正的体悟属于心灵的体验,如果一味喋喋不休,那就落了语言障了,所以要赶紧打住,以免参寥禅师责怪。

作品鉴赏

苏轼的《百步洪》共有两首,这首是其中之一。百步洪在徐州东南二里。悬流湍急,乱石激涛,最为壮观,今已不存。诗作于1078年(宋神宗元丰元年),作者时任徐州知州。诗的前半写舟行洪中的惊险,后半纵谈人生的哲理。前半一大段开头四句写长洪为乱石所阻激,陡起猛落,急湍跳荡。舟行其间,就像投掷梭子一样,就连经常驾船的熟练水手,也会大声叫唤,甚至水边的野鸭,也都惊飞起来。一线急流,和乱石互相磋磨,发出撞击的声响。后四句连用妙喻,形容这水波有如狡兔的疾走,鹰隼的猛落,如骏马奔下千丈的险坡,这轻舟如断弦离柱,如飞箭脱手,如飞电之过隙,如荷叶上跳跃的水珠,光怪离奇,势难控制。前两句写水波的猛势,后两句写船在波涛上动荡的情景,有声有势,渲染入神。接着以“四山眩转”等四句写船上乘客此时的感受:人们处于轻舟之中,仿佛四面的山峰都在旋转;急风掠过耳边,使人心动神驰。所见的是流沫飞逝,百漩千涡。在这奇险当中,虽说精神为之一快,却料想不到凭着秋水之涨,江水竟然有如此的威力。“崄中”两句,总结形容水势的前文,转而开展纵谈哲理的后半,是承上启下之笔。

后半篇大段,专谈哲理。“我生”以下六句,是由序文中所说人生会晤无常所引起的感慨。首两句是说:人生在世,生命是随着时光的推移而流逝的,好比逝水一样,在不舍昼夜地流逝着。但人的意念,却可以任意驰骋,能不为空间时间所限制,一转念的瞬息之间,就可以越过辽远的新罗。“一念逾新罗”是化用佛家语:“新罗在海外,一念已逾。”(见《传灯录》卷二三),又发挥了庄子“其疾俯仰之间,而再抚四海之外”的思想(《庄子·在宥》),表明生命虽然会像陶渊明所说的那样:“聊乘化以归尽”(《归去来辞》),任听自然去支配;意志倒是可以由人们自己掌握,不为造物所主宰。“纷纷争夺”两句感叹说:人们在世间,不少人只知道争权夺利,好似处在醉梦里一般。然而世事沧桑,变化极快。谁能相信洛阳宫门前的铜驼,竟会埋没在荆棘里面呢?这种世事变化的反复,看起来比洪水的奔流还要快些,可谁又能理解呢?后两句“觉来俯仰失千劫,回视此水殊委蛇”,是说觉悟过来,俯仰之间,便像已经越过了千种劫波,就是说失去了许多光阴。千劫,意即很长时间;“劫”是梵文佛家语“劫波”的省称。再回头看看流水,则依然盘曲如故。就以百步洪而言,也还是安闲自得的。以上六句是作者对生命、意念和世事的看法,杂揉了佛家道家的思想。

“君看”以下四句:是就行舟洪中的人说的。先说,古人在这百步洪里,也留下了不少遗迹,但是其人早已不复存在,只有岸边的苍石上,还留有蜂巢一般的篙眼。然后说,但如能此心无所住著,自己的思想能够旷达,即便自然界运行得再快,也与他无妨。“住”,即住著,是佛家语,“僵化”的意思。《金刚经》里有“应无所住而生其心”的活,诗中采用了这种说法,以示人要自求解脱,不被外物所拘牵。结尾两句:“回船上马各归去,多言譊譊师所呵。”总束前文,悠然而止,表明关于人生的哲理,前面已经说了个梗概,至此,各人都该离船上马转向归途了;再多说多辩,参寥禅师是会呵责人们的。诗的这一大段,总起来讲,是解说人生有限,宇宙无穷,人应超脱旷达,不为外物所奴役的道理。诗的结尾,非常幽默,足以显示诗人笔之所至、无所不适的超迈风格。

综观全诗,前半写景,有滩陡涡旋,一波三折之势;后半谈哲理,极飘逸超脱、不为事物限制之妙。苏轼诗风格上的一大特色是比喻的丰富、新鲜和贴切,在这首诗中写洪波湍急,在四句中连用七种比喻,各极其态,各逞其妍,笔墨淋漓恣肆,蔚为壮观,千古罕见。谈哲理部分,参入佛家思想,运以庄子文笔,启示人们应掌握自己的意念,力求超越时空的局限,以开脱胸襟求得自由。虽混杂了一些佛、道的消极因素,但从述真、乐观,不受环境支配这些方面来说,又具有积极的一面。此诗的艺术性是高超的,所谓行气如虹,行神如空,“常行于所当行,常止于所不可不止”(苏轼《答谢民师书》),可以作为此诗艺术手法的注脚。

作者简介

苏轼 (1037~1101)北宋文学家、书画家。字子瞻,又字和仲,号东坡居士。眉州眉山(今四川眉山)人。公元1057年(宋仁宗嘉祐二年)与弟苏辙同登进士,授福昌县主簿、大理评事、签书凤翔府节度判官,召直史馆。公元1079年(神宗元丰二年)知湖州时,以讪谤系御史台狱,次年贬黄州团练使,筑室于东坡,自号东坡居士。公元1086年(哲宗元祐元年)还朝,为中书舍人,翰林学士,知制诰。公元1094年(绍圣元年),又被劾奏讥斥先朝,远贬惠州、儋州。公元1100年(元符三年),始被召北归,次年卒于常州。苏轼诗、词、文、书、画皆工,是继欧阳修之后北宋文坛的领袖人物。古文方面,是“唐宋八大家”之一;作为杰出的词人,开辟了豪放词风,同辛弃疾并称“苏辛”;在诗歌上,与黄庭坚并称“苏黄”;在书法方面,与黄庭坚、米芾、蔡襄并称“宋四家”。作品有《东坡七集》、《东坡乐府》等,今存《东坡全集》150卷。

(1037~1101)北宋文学家、书画家。字子瞻,又字和仲,号东坡居士。眉州眉山(今四川眉山)人。公元1057年(宋仁宗嘉祐二年)与弟苏辙同登进士,授福昌县主簿、大理评事、签书凤翔府节度判官,召直史馆。公元1079年(神宗元丰二年)知湖州时,以讪谤系御史台狱,次年贬黄州团练使,筑室于东坡,自号东坡居士。公元1086年(哲宗元祐元年)还朝,为中书舍人,翰林学士,知制诰。公元1094年(绍圣元年),又被劾奏讥斥先朝,远贬惠州、儋州。公元1100年(元符三年),始被召北归,次年卒于常州。苏轼诗、词、文、书、画皆工,是继欧阳修之后北宋文坛的领袖人物。古文方面,是“唐宋八大家”之一;作为杰出的词人,开辟了豪放词风,同辛弃疾并称“苏辛”;在诗歌上,与黄庭坚并称“苏黄”;在书法方面,与黄庭坚、米芾、蔡襄并称“宋四家”。作品有《东坡七集》、《东坡乐府》等,今存《东坡全集》150卷。

评论留言