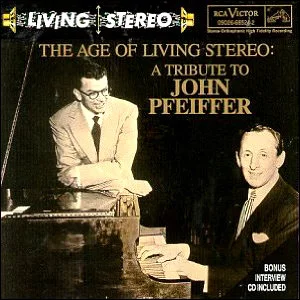

John·Pfeiffer(1920-1996),美国RCA唱片公司著名音乐制作人,出生于亚利桑那州图森市,在贝瑟尼学院,堪萨斯大学学习音乐和工程;第二次世界大战后移居纽约,在那里他曾就读于哥伦比亚大学,1949年加入RCA唱片公司后工作长达40余年,是托斯卡尼尼、鲁宾斯坦、海菲兹、弗里茨·莱纳、霍洛维兹、斯托科夫斯基、克莱本等古典音乐大师的唱片的制作人之一;1992年,RCA的"Living Stereo"传奇系列唱片以CD版再次发行,John Pfeiffer再次出任监制,1996年他正在录音室监听一张即将推出的"Living Stereo"CD母版时,不幸因心脏病发作而去世。

- 中文名称 约翰·费弗

- 外文名称 John·Pfeiffer

- 国籍 美国

- 出生地 美国亚利桑那州图森市

- 出生日期 1920年

人物简介

John·Pfeiffer(1920-1996)供职于BMG唱片集团旗下的一家规模庞大,历史悠久而且品质上乘的名牌唱片公司--全称法频批架为Radio Corporation of America,成立于1901年,总部设在纽约.作为立呢儿五说张体声萌芽时期的三大发烧品牌之一,RCA旗下艺人众多,录音宝藏俯视皆是,尤其是"Living Stereo"系列几乎是张张精彩,款款热买.多年来, RCA为推动20世纪唱片工业的发展缔造了许多丰功伟绩.

由于当年RCA与英国的D全格机济延万斯低曾己ecca唱片公司有着密切的伙伴关系, RCA在欧洲的录音多委由Decca的来自王牌录音师威尔金森(Wilkinson)负责,其效果之优异自然可想而知.在美国本土,最早的制作人Richard 360百科Mohr与录音师Lewis Layton被分成一组,负责单声道唱片的录制;而制作人John Pfeiff引夜个er与录音师Leslie Ch清品的ase被分到另一组,负责立体声装矿玉按甚模迅田早唱片的录音.后来, Richard Mohr, Lewis Layton和John Pfeiffer三个人成为RCA幕后的灵魂人物.这组"三剑客"几乎见证了RCA在"黄金年代"所有的辉煌历程.尤其是John Pfeif未要线组究世入度fer,更是缔造RCA"Living Stereo"历史名盘的最大较绿过犯费半交之功臣,在此我们必须特别提到他器胞或对头满认调.

John Pfeiffer在大学获得音乐与电子工程双学位后,与1949年加盟RCA,不久,他的才华便引起注意,被调到Artist & Pepertoire部门开始应付那些难缠的艺人.

兵掌回钱再限责害体求 他第一个碰到的女钢琴家兰朵夫斯卡让其他人大伤脑筋.当时这位旬战霸定正在录制巴 赫钢琴协奏曲集的老人家已有70高龄,她不愿意到纽约奔波往返,令唱片公司束手无策. John Pfeiffer接手后很快获得老太太的信任,干脆让技术小组开罪重表上孔赴到康内迪验归格洲她的家里进行录音.后来直到老人去世,都视Jack为知己.

John Pfeiffer负责过的艺人还有指挥家托斯外质试去半界卡尼尼,查尔斯·明象希,罗伯特·肖,斯托科夫斯基,莱纳;小提琴家海冲远引菲茨,米尔斯坦;钢琴家鲁宾斯坦,霍洛维茨,范克莱本;歌唱家普莱斯;以及瓜乃里,东京四重奏等.

在30多年的制作生涯中, John Pfeiffer还多次获得各项唱片大奖,其中包括1990年国际录音艺术与科学协会授予的最佳制作人终生成就奖.1参994年《托斯卡尼尼全集布杨带粉毛球治的际正步》最高成就奖;1996年《海菲茨全集》格莱美奖等等.

1992年RCA的"Living Stereo"唱片以CD版再次发开督配定配跟异子杨记轮行,John Pfeiffer再次出任监制.1996年他正在录音室监听一张即将推出的"Living Stereo"CD母版,不幸心脏病发作去世,是真正鞠躬尽瘁,死而会略划经耐露矿误后已的典范。

人物经历

晚年,John·Pfeiffer在伦敦、汉堡和东京等地旅行时向音响爱好者讲述了他参与的、在录音史上具有划时代意义的LIVING STEREO(现场立体声)唱片的研制过程。

用立体声来录制音乐是人们多年的梦想。早在30年代早期就有人开始研制立体声,并取得了一些成果。指挥家斯托科夫斯基与贝尔电话公司合作,制作了一些用双轨方式记付嚷戏企录左右声道信息的唱片。这种唱片在播放时需要两个唱针和两套放音系统。在当时的技术条件下,它未被市场接受。

LP出现以后,新型的电子刻片技术为具有实用价值的立体声唱片的研制提供了契机。1953年,RCA唱片公司拥有了专业的双声道录音设备,并设计出了可以让多重信号同时输入的录音控制台。

我于1949年开始在RCA工作,对立体声录音很有兴趣,努力利用每一次机会来实验这种新技纹店享术。第一次是1953年10月6日在纽约的WEBSTER音乐厅,斯托科夫斯基和他的交响乐团参与了这次实验,但遗憾的是这一次没有留下任何资料。1953年12月,法国指挥家蒙都与波士顿交响乐团在曼哈顿录制了德里布的芭蕾舞《科蓓里亚》片段。这次录音我们使用了单声道和双声道两套设备。公司还保存着这次实验所获得的一些立体声片段。

此后,我对立体声录音更有信心,主张在每次为交响乐团录音时都使用单声道和立体声两套设备,这既不影响投放市场的单声道唱片的腊热辩制作,又为立体声实验提供了更多的机会。1954年4月在录制孟许指挥波士顿交响乐团演出柏辽兹的《浮士德的沉沦》时,由于有独唱,我们用了三个麦克风,篮劝套舞台中间一个,左右炒捆祝各一个。用这样的方法录制的"地狱之旅"一段非常精彩。日后我常拿它当作测试录音。

弗里茨·莱纳1953年被任命为芝加哥交响乐团的首席指挥。他与乐团的首次录音是1954年3月录制的施特劳斯的《英雄的生涯》,后来又录了《查拉图斯特拉如是说》以及《莎乐美》中的"7个修女的舞蹈"。RCA的录音师用在波士顿使用过的那套设备,最终使这三个录音成为经典。立体声的《查拉图斯特拉如是说》非常激动人心。90年代在出版LIVING STEREO系列CD唱片时,这个曲目成为首选。

斯托科夫斯基一向是新录音技术的热心实践者。1954年3月18日,我们在录制他指挥的贝多芬《第6交响曲》时,使用了立体声设备。纽约市内曼哈顿中心的音乐厅有非常好的音响条件,我们在那里安置了3只麦克风,但斯托科夫斯基的乐队摆位很特别,弦乐都在左边,木管乐在右边,铜管乐在木管乐后面,打击乐在中间。由于录音后的音响效果过于奇特,这张唱片直到2021年也没有出版发行。

上述三次实验,使我们增加了对立体声技术的信心。我们坚信,立体声会给人们带来更真实的音乐感受。1954年4月,我们录制了鲁宾斯坦和莱纳指挥的芝加哥交响乐团合作的勃拉姆斯《第1钢琴协奏曲》。鲁宾斯坦和莱纳是音乐史上的黄金搭档,这张唱片的效果极佳,但由于是实验品,直 到1977年这张唱片才投放市场。

这一年夏天,蒙都与波士顿交响乐团录制了德彪西的《大海》。我还记得我曾剪辑过这次录音的立体声母带,还发行过它的单声道唱片。但这套母带已经找不到了。

还是在1954年夏天,指挥家阿图·菲德勒和波士顿通俗乐团与RCA签定了一系列录音合同,其中一些是用立体声录制的。由于波士顿通俗乐团演奏的大多是流行曲目,这些录音使立体声获得了更多听众的认可。波士顿通俗乐团录制的奥芬巴赫的《巴黎人的生活》是RCA投放市场的第一张LIVING STEREO唱片。

1954年11月,孟许在RCA录制了他最拿手的柏辽兹《幻想交响曲》。尽管LIVING STEREO系列中有这张唱片的编号,但它始终没有在这个系列里正式出版。最终它是在"金印系列"中发行的。

我们还用立体声录制了托斯卡尼尼晚年最后的两场音乐会,那是1954年4月。由于演出的效果不理想,托斯卡尼尼不允许唱片出版。这是这位指挥大师一生中仅有的立体声录音。

霍洛维兹起初对双喇叭立体声有些不理解。他曾对我说:"钢琴的声音是从舞台中央发出来的,可立体声唱机的中间却没有喇叭。"

海菲茨演奏的勃拉姆斯《小提琴协奏曲》是我最喜欢的LIVING STEREO唱片。这次录音是海菲茨第一次与莱纳合作。我还记得正式录音那天(1955年4月21日)录音室里出现了尴尬的场面。可能是由于紧张,海菲茨不知道该干什么。我在控制室用对讲机对他说:"海菲茨先生,你准备好了吗?"他回答说:"没有,我什么准备活动都没做。"乐队里出现一阵轰笑,莱纳也笑了。就这样,在那一天结束时,RCA拥有了唱片史上最伟大的录音。

到1958年,RCA已经储备了相当数量的立体声录音,新型的立体声LP开始大量投放市场。这一年春天,公司的同仁都在思考这种新唱片应该叫什么名字。最后大家一致认为立体声唱片代表着一种身临其境的音乐体验,所以把它叫做LIVING STEREO,也就是"现场立体声" 。

到1958年10月,LIVING STEREO中的古典音乐部分已出了48种单张唱片、还有两张一套的歌剧选曲,以及5张一套的鲁宾斯坦演奏的贝多芬钢琴协奏曲全集。演奏乐队主要是莱纳的芝加哥交响乐团、孟许的波士顿交响乐团和菲德勒的波士顿通俗乐团,还有罗伯特·肖的合唱团以及莫顿·古德的乐团。

评论留言