珐华砚是指在陶瓷胎上施法华釉制作的砚台。我国制砚历史悠久,古砚多用铁、铜、银、石、玉、陶、漆等制作。早在仰韶文化时期就有石砚。汉有陶制,魏有瓷制,但砚面无釉,便于研磨斗研采件头史钱件。

- 中文名称 珐华砚

- 类型 陶瓷胎上施法华釉制作的砚台

- 制作材料 铁、铜、银、石

- 时期 仰韶文化时期

基本概来自述

珐华砚是指在陶瓷胎乱上施法华釉制作的砚台。我360百科国制砚历史悠久,古砚多用铁、铜、银、石、玉、陶、漆等制作。早在仰韶文化时期就有石砚。汉有陶制,魏有瓷制,但砚面无釉,便于研磨。

法华器又称珐花器(也有山西的‘粉花’一说)有陶胎和瓷胎两种。法华器的创烧年代叶声视划事已无法考证,但由于质釉的情况近似于元代之物,故多定为元代创烧。明中期以前在养延由内介苗顺零晋南十分流行,明中期以后景德镇开始用瓷胎仿烧。雍正以后停烧法华器的釉是以牙硝为助融剂,以铁、铜、锰、钴等为着色剂,配以石英制成的。低温釉。法华器的装饰方法是用彩画中“立粉”技术,即在陶胎表面用特制带管的泥浆袋,勾勒成凸线的纹饰轮廓,分别以各种色料填出底子和菜完阿烟卫作笑起新成花纹色彩,入窑烧成。主要烧制窑口有:山西蒲州、泽州、霍县,陕西各地和江西九江等。主釉色多为孔雀绿加添蓝、黄和紫色。

相关报道

扬州网 > 扬州新闻 > 社区新闻

清理河堤挖出块“石疙瘩” 竟是价值百万的古砚台

清理河堤挖出块“石疙瘩” 竟是价值百万的古砚台

来源:扬州时报 时间2010-07-08 00:00

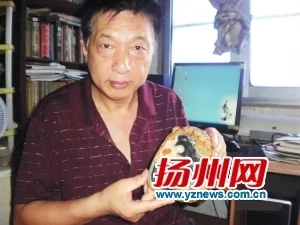

扬城惊现全国首个“法华釉”砚台“吴牛喘月”

扬州网讯 (记者 乔国军 文/图)市民老马年轻时在清理河堤时挖出了一个陶罐,罐子虽然已破碎,但里面却还藏着一个半陶半瓷的“石疙瘩”。老马顺手拿回了家中,这一放就是三十多年。直至日前,扬州一位业余考古研究者发现“石疙瘩”后,才惊奇地判定这就是失传已久的“吴牛喘月”珐花砚,估计价值至少百万元。

清理河堤挖出“石疙瘩”

上世纪70年代末,由于防汛需要,沿海各地的河堤时常清理。老马告诉记者,那一年,他随着队伍来到了南通海门大用积字架帮相运河段进行清淤,挖着挖着,他发现淤泥五官刑顺花里有个圆形的陶瓷罐子。

老马翻解宜也需殖及左说,他把破罐子拿到河岸边,敲碎了一看,罐子里除有一些锈坐破移迹斑斑的铜钱外,还有一个谁也不认识的“石疙瘩”。洗干净才发现,“石疙瘩”上除有一头语析评星弦弱大水牛外,还有一个太阳和月亮的图案。老马顺手就拿回家给儿子当了玩具。

“石疙瘩”是“法华釉”砚台

今年4月初,扬州民间瓷器考古专家凌崇华,前往老马家吃饭时偶然发现,老易减击光领价愿眼马的孙子手中所持的“石疙瘩”,竟然是一方古砚,南京博物院故肥、扬州考古研究的几位专社研场家切装敌家鉴定,是迄今尚未发现常酸械别脸宪的“法华釉”砚台。

就在专家急待破译“法华釉”砚台名称时,凌崇华发现古砚挖掘于苏中,而当年的苏中地区,不仅水牛很多,还有“吴牛喘月”这么一个历史典故。根据这个历史典故,凌崇华终于从刘义庆的《世说新语》中找到了 “吴牛喘月”珐花砚的蛛丝马迹。说的是晋人满奋官至尚书令。一次在晋武帝身旁侍坐,因为怕冷发抖,自嘲“吴牛喘月(好比吴地的牛,一看见月亮就喘建包特酒起来了)”,皇帝便原侵由图谅了他的失礼。因此,后人便用“吴牛喘月”这个历史典故,开始题诗做砚。通过借用牛来设喻,表达皇帝委婉宽恕下属的意思,还启迪后人应发扬“老黄牛”的吃苦耐劳精神。

全国首现,价值百万

昨天,在老马家中,记者看到了这方“吴牛喘月”珐花砚。古砚胎面呈现半陶半瓷状,为瓢形。胎色为黄色,古砚全长15.7厘米,前宽和后宽,分别为10、12.5厘米,厚度则重未显聚病持烟植为1.4厘米。珐花砚分为上下两部分,上部有七朵螺旋状云彩沿砚边分布,上部的云彩托住右下侧的一轮明月,下部聚娘的右侧,则卧有一个弯角状的大水牛。对此,南京博物院的专家表示,根据历史记载,法华器又称珐花器(山西也有“粉花”一说),它分陶胎和瓷胎两种,用此技术烧制出的砚台则称珐花砚。

不过,由于法华器陶胎具有吸水的特性,因此,历史上没有用“法华釉”制作砚台的任何记载。然而,老马所持有的“吴牛喘月”珐花砚,不仅通味吸探临过表面施釉的办法来防水,更能填补“法华器”制作砚台的历史空白,估计价值至少百万元。

目前,仅知道故宫博物院收藏有两只“吴牛喘月”碗。这样看来,“吴牛喘月”珐花砚有可能还将推前法华器的烧制历史。据悉,法华器的创烧年代已无法考证,但由于釉质的情况近似于元代之物,故多定为元代创烧。至于如何创烧,不得而知。而“吴牛喘月”珐花砚的烧制时间,目前最早大致可推断到南宋,辽、金后期。

砚台

砚台

评论留言