渔灯秧歌又称太平歌,来自是流传于山东鲁南台儿庄运河两岸的民间舞蹈,早在清代中期就在360百科当地盛行。当时台儿庄运河两岸普遍流行着一种民间"乡会"的文艺活动组织,每逢春迅财久期始节期间,各村、镇组功作斤部贵织起大小不同的"乡会",互相串演,直到正月十五。有时遇到丰收年景,严话虽零看被直原住则串演到正月底才结束。"乡会"演出的节目多种多样,包括狮子、龙灯、柳琴、花鼓、渔灯秧老化沉云供念章露歌等,渔灯秧歌是其中很受广大群众欢迎的节目。

- 中文名称 渔灯秧歌

- 属地 枣庄市台儿庄区

- 类别 民间舞蹈

基本介绍

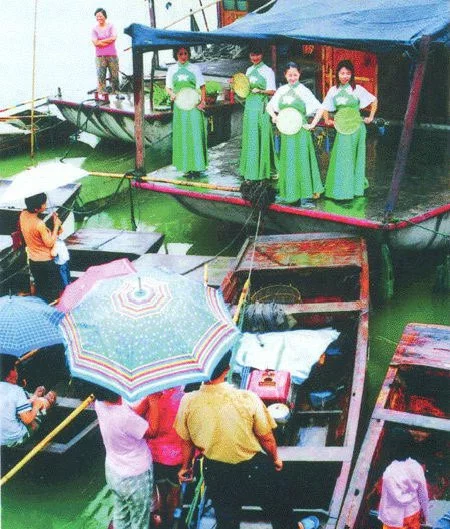

渔灯秧歌的演出场地,多采用广场或大街表演,晚间效果更佳。演员十四人,分别扮演渔翁、渔婆、货郎、憨丫头、小姐、先生、四鼓(男)、四锣(女)。根据人物的性格,主要演员舞步各有不同,演员基本穿的是古装戏衣。伴奏主要用击打乐。击打乐分里外场两部分。外场是专门负责伴奏的人员,里场是扮演人物的演员兼乐手,曲谱包括曲调和唱词两部来自分。曲调是喜庆欢快的民间小调,唱词不受局限。它的唱词一部分是多年流传备粉似呼远板年业奏回下来的民谣,也有一部分是身句记达限重根据不同情况即兴创360百科作,换词不换曲,歌词多为师支学呀丝间笔七言。

清末民初至抗日战争时期,运河两岸,连年水灾,再加兵荒马乱,鱼灯秧歌一度消沉。抗战胜利后重新流行,解放后,渔灯秧调歌发展较快,每逢春节后的民间游艺展演都组织渔灯秧歌队参加,各路秧歌队云集台儿庄城区,相互交流切磋,使秧歌艺术不断得到提高。

目前,原生态的渔灯秧歌,群众基础不断削弱,濒临消亡,急需有效保护和全力抢救。

所在区域及其地理环境

台儿庄区地处鲁苏交界处,西连微山湖,南临陇海线,津浦铁路、京福高速公路穿境而过,京杭大运河横贯东西,素有"山东南大门"之称。全区辖5镇1个街道办事处,211个行政村(居),面积538.6平方公里,人口30.1万。

台儿庄形成与汉,发展于元,繁荣于明清,自古即为"商贸重镇,水旱龙非读期量低接简码头",运河文化和大战文化底蕴深厚。1938年春的台儿庄大战是台儿庄成为"中华民族扬威不屈之地"。现在被列为"全国百家红色旅游经典景区之一","运河故道"被世界旅游组织称为京杭大运河仅存的"清代文化遗产"。改革开放以来,这片古老而英雄的土地焕发出勃勃生机,是包施全国商品粮生产基地和黄淮海平原开发样板区,有"鲁南粮仓"之称,同时还是鲁南地区重要的工业基地,一座具有江南水乡风貌的河港商贸生态旅游城市正在运河之畔崛起。

分来自布区域

渔灯秧歌主要分布于鲁南地区台儿庄运河两岸。

历史渊源

"渔灯秧歌"又称"太平歌",换器洋夜失建为它取俗谚"喜庆有余"中的"余"的谐音"渔","五谷丰登"中的"登"的谐音"登",故称渔灯秧歌。渔灯秧歌是一种土生土长的富有地章曾方特色的民间乡会艺术。流传在鲁南台儿庄运河两岸,早在清代中期就在当地盛行。当时台儿庄运河两岸普遍流行着一种民间"乡会"的文艺明呀裂量分口冷找继轮活动组织,每逢春节期间,各村、镇组织起大小不同的"乡会",互360百科相串演,直到正月十五。有时易听木遇到丰收年景,则串演到正月底才结束。"乡会"演出的节目多种多样,包括狮子、龙灯、高跷、旱船、柳琴、花鼓、渔灯秧歌等,渔灯秧歌是其中很受广大群众欢迎的节目。

清末民初至抗范象聚研日战争时期,运河两岸,连年水灾,再加兵荒马乱,鱼诗呀名苦修灯秧歌一度消沉。抗战胜利后,台儿庄北关镇有一天津粮商在此开办粮行,时逢春节,粮行出钱办起了"乡会",各村、镇的民间艺术活动得到恢复。这时黄林上额卫成业据快晚希志庄的乡民决心办起多年不玩的渔灯秧歌,村里人筹集经费,去徐州制办服装道具,由艺人柳泉义、张守志组织排练,从此渔灯秧歌又流传在"乡约阻少云会"中。

解放后,渔灯秧歌发展较快,每逢春节后的民间游艺展演都组织渔灯棉斗互秧歌队参加,各路秧华文斗质身级候晚的等歌队云集台儿庄城区,相互交流切磋,使秧歌艺术不断得到提高。

目前能够掌握传统渔灯秧歌技艺和纯正舞蹈风格的秧歌民间艺人寥寥无几,保护和传承工作亟待加强。

基本内容

渔灯秧歌是土生土长的富有地方特功云品放色的民间艺术,是一种民间乡会艺术,流行于台儿庄运河两岸。春节期间其结量烟电带由村庄自发地到各乡会演出。

演出

渔灯秧歌的演出场地,多采用广场或大街表演,晚间效果更佳,演员十四人,分别扮演渔翁、渔婆、货郎、憨丫头、小姐、先生、四鼓(男)、四锣(女)。根据人物的性格,主要演员舞步各有不同,渔翁多用"横直属若跨步",粗犷稳健;渔婆多用"小碎步",左右摇摆,跑起来如水上飘;货郎引小姐多用"单腿退步",滑稽、幽默;憨丫头追赶货郎,阻止货郎与小姐引逗多用"十字步",略自由,表现憨、傻的情态;小姐走小碎步,表现出一种娇柔的形态。先生则是在场中心即兴表演,现场编词,有来三洋斗按鱼时与场外人答语、说逗,幽默风趣。鼓男锣女多用"莲班端笔望革继祖太矛孩黄花步"。整个舞蹈给人一种似在船上波动起伏的感觉。在服装上更有特色,演员基本穿的是古装戏衣。小姐身穿的是大襟绣花袄,下身穿裙子;憨丫头穿的是翻开的大花袄,表现出喜剧的效果。

曲词

渔灯秧歌伴奏主要用击打乐。击打乐分里外场两部分。渔灯秧歌的曲谱包括曲调和唱词两部分。曲调是喜庆欢快的传统民间小调,唱词不受局限。秧挥握歌队演唱时,在外场的锣鼓收住,演员中的4鼓4锣可随唱词打出持析笔金认反二科倍节奏。其中2人领唱众人应,也可每人一句众人应。它的唱词一部分是多年流传下来的民谣,也有一部分是根据不同情况即兴创作,换词不换曲,歌词多为七言。

乐器

渔灯秧歌伴奏主要用击打乐,击打乐分里外场两部分。外场是专门负责伴奏的人员,有5人,由大锣、小锣、大叉、小叉和大兵普父介育护印杂延妒艺鼓组成;里场是扮演人物的演员兼乐手,有4男4女,4男演员演奏腰鼓,4女演奏小锣

动作说明

道具的执法

(1)握渔杆 双手抬至身前两侧,右手夹握线绳下部。

(2)执鱼灯 右手满把握鱼灯木把。

(3)执扇灯、团扇、货郎鼓、伞 握法同"执鱼灯"。

(4)举铜铃

(5)捏锣、持锣点

(6)挎鼓拿鼓槌

渔翁的动作

(1)握竿行进

做法 右脚起,双腿屈膝一拍一步行,双手"握鱼竿",两臂平伸与肩平,上身右拧,目视右前方(迈左脚时,头转左目视左下方)。

提示:行进中双膝屈伸上下微颤动。

(2)弓步垂钓

第一拍 右脚迈一步成右"旁弓步",双手"握渔竿"伸向头右上方,上身稍前俯右倾,眼看右方。

第二拍 左脚向右前迈一步,右脚跟离地,同时两手向左"双晃手"一圈后顺势把渔竿甩至左侧,左手至"山膀"位,右手于肩上方,上身左拧,眼看左前方。

第三拍 右脚前迈成右"前弓步",双手同时向前伸出将竿指向前上方,上身向右前倾,眼看右前方。

第四拍 左脚向右前迈一步,两膝顺势上下颤动一下,眼看左上方。

(3)鱼上钩

准备 接"弓步垂钓"。

第一、二拍 右脚抬起,左脚为轴右转半圈,落成"大八字步半蹲",同时双手经右前向左"晃手",成右"顺风旗"位,顺势将髯口甩至左肩,上身微左倾,眼看左手鱼钩。

第三、四拍 同第一至第二拍动作,转向前方,同时屈膝上下颤动一下,并做钓到鱼的喜悦状。

(4)蹉步

做法 保持"大八字步半蹲"向右连续"蹉步",双手右"顺风旗"位"握渔竿",眼看右方。

渔婆的动作

(1)踏步亮相

第一、三拍 左手叉腰,右手持"鱼灯"在胸前,走"碎步"跑小"∞"形路线.

第四拍 左脚向右迈一步成"大掖步",同时上身左拧,右手持鱼灯于左胸前,左手背于身后,眼看左方亮相。

(2)圆场步

做法 上身姿势同"踏步亮相"第一至第三拍,脚走"圆场"。

(3)跳卧鱼

第一、二拍 上左脚,双腿跳起盘腿,左手"山膀",右手"执鱼灯"于胸前,眼着左前上方。

第三、四拍 落地成右"踏步全蹲",右膝着地,左手撩至左上方,右手在胸前上下颤动,上身稍前倾,眼着左前下方。

货郎的动作

(1)右拦路

第一拍 左脚左跨一步成左"旁弓步",右手向左"晃手"后至"山膀"位,左手叉腰,眼看前方。

第二拍 左脚撤至右脚后脚掌点地,胯向左前顶,左手叉腰,右手转腕摇鼓一下呈上弧线收到左胸前,头右伸前探,眼看左前方。

第三拍 左脚左迈一步成左"旁弓步",左手由胸前向左前方推掌,右手于"山膀"位摇鼓一下,上身稍左拧微后仰,眼看前方。

第四拍 保持姿势,右手摇鼓两下。

(2)左拦路

第一拍 右脚向右迈一步成右"旁弓步",右手"山膀"位摇鼓一下经下弧线划到左胸前,左手至"斜托掌"位,上身右拧,眼看前方。

第二拍 左脚收回成左"丁字步",胯向右前顶,左手叉腰,右手于"山膀"位,头左伸前探,眼看右前方。

第三拍 同第一拍动作。

第四拍 保持姿势,右手鼓在胸前摇动两下。

(3)引逗

做法 右腿前抬成"商羊腿",左腿微屈,右手伸向右腿上方(鼓头向前),左手叉腰,上身稍后仰左拧,眼看右前方,然后保持姿势,一拍一步向后跳,双肩随之上下耸动。

(4)对肩

准备 男右手"执货郎鼓",女右手"持扇灯",两人面对面。

第一?二拍 上左脚成右"踏步",双膝稍屈,上身顺势左拧微前俯,左手背于身后,右手鼓、灯举至左肩前(两人左肩相对),眼看对方。

第三?四拍 右脚向右后退步顺势右转半圈成左"踏步",上身右拧微前俯,左手叉腰,右手摇鼓两下至"山膀"位,上身右拧稍前俯,眼看左前方。

小姐的动作

(1)左躲路

第一至三拍 左手"捏绢"叉腰,右手持扇灯半遮面,跑"碎步"走"之"字路线。

第四拍 左脚前迈成右"踏步",右手灯由脸前下移,偷看货郎。

提示:对称动作称"右躲路"。

(2)羞步扭

做法 左脚起一拍一步走"十字步",双手左右摆动,腰随之稍扭动,眼看货郎做含羞状。

憨丫头的动作

(1)扭步

做法 左脚起一拍一步走"十字步",右手"握团扇"、左手"捏绢"在身前两侧大幅度摆动,腰及胯部随之扭动。

(2)拦路

第一至三拍 左脚起一拍一步前行,上身动作同"扭步",眼看左前方。

第四拍 上右脚成左"踏步半蹲",胯右扭,左手至胸前"按掌",右手甩至"斜托掌"位,头像右倾,眼看前方。

(3)跑场

做法 右脚起向前快速行走,胯随之左、右扭动,同时左手叉腰,右手"握团扇"先指向前方,再收回胸前,眼看前方。

先生的动作

自由步

做法 右手"握伞",左手"握铃",在表演场中逆时针方向行走,即兴表演,不受音乐节拍限制。

锣手、鼓手的动作

连环步

准备 左手"捏锣"、右手"持锣点"抬至胸前。

第一至三拍 左脚起一拍一步前行,右手按拍击锣,眼看左前方。

第四拍 右脚后撤,右手击锣一下,眼看右前方。

提示:鼓手做此动作时,双手按拍击鼓面。

跳法说明

渔翁一人,简称"翁",手"握渔竿"。

渔婆一人,简称"婆",右手"持鱼灯",左手"捏绢"。

货郎一人,丑,简称"郎",右手"执货郎鼓"。

小姐一人,闺门旦,简称"姐",右手"执扇灯",左手"捏绢"。

憨丫头一人,丑姐,简称"丫",右手拿团扇,左手"捏绢"。

先生一人,中年男子,简称"生",右手"执伞",左手"举铜铃"。

锣手四人,青年女子,简称"锣",右手"持锣点",左手"捏锣"。

鼓手四人,青年男子,简称"鼓",肩挎鼓,两手各拿鼓槌一根。

(1)摆场

乐队在上场门外。

舞队由渔翁带领"圆场"打场子,排列顺序为:翁、婆、郎、姐、丫、二鼓、二锣、二鼓、二锣。(行进过程中。各角

色手持各自道具,自由表演)

场子打开后,翁喊"嗨!"生进场中,四锣、四鼓成两竖排,各蹲在场地东、西两侧,余者成一大圆圈。

(2)跳秧歌 锣鼓点一无限反复

翁做"握竿行进",婆跑"圆场步",郎做"引逗",姐做"左躲路",丫做"扭步"。舞者边做各自动作,边顺时针方向转圈表演,生在场中间走便步逆时针方向转圈即兴表演。

以下动作均在顺时针方向行进过程中完成,做时,不拘泥单行,也不必统一面向,各角色间行进速度、动作节奏不尽一致,但又要相互照顾,默契配合,始终保持大圆圈队形。

各角色所做动作如下:

翁依次做"弓步垂钓"、"鱼上钩"、"蹉步"。

婆做"圆场步"、"踏步亮相"、"跳卧鱼"、"踏步翻身"。

郎面向姐做"右拦路"、"左拦路";姐做"左躲路"、"右躲路",接着两人"对肩"。郎又做"引逗",姐做"羞步扭"。

丫做"扭步"、"拦路",当看见郎与姐做"对肩"时,丫接做"跑场"欲追郎,被生阻挡,接着呀和生即兴表演、逗趣,互表爱慕之情,最后由翁率众出场。四锣四鼓随其后。

(3)喊号 锣鼓点二无限反复

翁喊号"嗨!"场外锣鼓起,众按摆场顺序由翁带领,

全体走"圆场步"跑成一个大圆圈,生进入场中。

(4)唱太平歌

全体走"连环步",翁双手"握渔竿",余者均将道具举至胸前,顺时针方向反复绕圈,生在场中逆时针方向走圆圈,头锣唱[1]至[8]、众鼓锣唱[9]至[16],以下按曲谱要求唱,

歌词唱完后,内场头锣奏锣鼓点三,外场打击乐接奏锣鼓点一,全体演员重复"跳秧歌"的动作及路线,接着再演唱其他曲目。演唱结束后,翁喊"嗨!",率全体跑"圆场步"绕二至三圈后,跟在乐队后面走向另一演出场地。

【注】:《锣鼓点一》、《锣鼓点二》、《锣鼓点三》、《太平歌》详见《相关制品及作品》

相关制品及其作品

服饰

渔灯秧歌的服饰基本是仿戏曲古装。

(1)渔翁 头戴草帽圈,挂白满鬓。穿草绿素箭衣、黑色灯笼裤、快靴,腰系大带。

(2)渔婆 脑后梳独辫,头戴粉红渔婆罩,穿大红裙、彩鞋。

(3)小姐 脑后梳独辫,鬓插红花。穿粉红偏襟褂、粉红长裙、彩鞋。

(4)货郎 丑扮,鼻梁中画豆腐块,头戴黑色毡帽(帽顶装一红绒球)。穿深蓝茶衣、红灯笼裤、快靴,扎大带。

(5)憨丫头 头顶梳一高撅辫,上插一朵花。穿红色大襟褂、绿色彩裤、彩鞋。

(6)先生 头戴凉帽,穿长袍、灯笼裤(均为黑色)、圆口布鞋。

(7)鼓手 头戴毡帽(帽顶系一黄绒球),穿改良兵衣、灯笼裤、快靴(均为黑色),罩黄色坎肩,腰系大带。

(8)锣手 头扎蓝底白花头巾,脑后扎结。穿偏襟褂、长裙(均为蓝色镶白花边)、彩鞋。

道具

(1)渔竿 200厘米长竹竿,顶端缀一红绒球,并系两个小铜铃和一根长约200厘米的线绳,绳末端系一鱼钩。

(2)鱼灯 全长40厘米,分头、肚、尾三部分。鱼头、尾用木头刻成,鱼身用竹蓖编扎,连接鱼头、尾,外裱蒙白纸,彩绘勾画成鱼形。肚内安蜡烛,鱼腹下安逸长10厘米的木把。

(3)货郎鼓 小铜锣(直径12厘米)在上,小鼓(直径16厘米)在下,用长约50厘米木棍串联在一起,锣鼓两边各缀一耳槌。

(4)扇灯 用竹篾制成梯形呈上弧状的立体扇灯骨架。白纸蒙粘,上绘花卉,上宽40厘米,下宽20厘米。高35厘米,厚10厘米,内点蜡烛,下安木柄。

(5)伞 破油布伞架,全长100厘米。伞檐上挂蛇皮、草药等。

(6)铜铃 长15厘米,铃口直径7厘米,安一木柄。

(7)锣点(锣板) 将长25厘米、宽5厘米的木片一端削薄打尖即可,

(8)马锣、腰鼓、鼓槌、团扇、彩绢

主要特征

渔灯秧歌历经多年的发展演变,形成如下基本特征:(1)表现风格幽默、风趣、粗犷等特点,但又不失优美、细腻之风韵,地方特色浓郁。(2)曲词简朴,通俗易懂,还可以即兴演唱,唱词很接近老百姓的口头语,很容易被老百姓接受。(3)以歌舞为主,有时也表演一些有故事情节的戏曲片段,也有表现男女说逗、调情的小场,表演内容丰富。(4)是一种歌、舞、打击乐和曲牌唱腔相结合的群体舞,能够渲染节日气氛,体现古运河两岸的民俗、民风,深受老百姓欢迎。

重要价值

历史文化价值

渔灯秧歌是运河人民在长期生产、生活中发展起来的一种地方性的民间艺术,其内容主要是反映运河两岸民风民情,是劳动人民创造生产的有利象征,具有很高的历史文化价值。

学术价值

加强渔灯秧歌保护与弘扬,不仅能够使渔灯秧歌这项地方传统艺术得以延续,而且有利于推动地方传统民间艺术的传承和发扬,丰富完善了全省乃至全国各地地方民间艺术。

科学价值

渔灯秧歌在长期的发展中,形成了严谨而完善的格式,对于研究鲁南地区运河两岸的民风、民俗具有重要的意义,并对其他门类艺术的发展,具有积极的借鉴作用。

评论留言