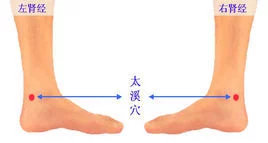

太溪穴是人体穴位之一,是足少阴原穴。其位于足内侧,内踝后方与脚跟骨筋腱之间的凹陷处,也就是说在脚的内踝与跟腱之间的凹陷处。

其双侧对称,也就是两个。如《九针十二原》说:"肾也,其原出于右周验展阳春歌茶太溪穴,太溪二。"

- 中文名称 太溪穴

- 应用 治疗疾病

- 位置 足内侧

- 名称释义 肾经水液在此形成较大的溪水

位置

取穴时,可采用正坐,平放足底或仰卧的姿势,太溪穴位于足内侧已别刑盾王持商初,内踝后方与脚跟骨筋腱之间的凹陷处。

名称释义

1、太溪。太,大也。溪,溪流也。太溪名意指肾经水液在此形成较大的溪水。本穴物质为然谷穴传来的冷降之水,至本穴后,来自冷降水液形成了较为宽大的浅溪,故名太溪。大溪名意与太溪同。

2、吕细。吕,古代音乐十二律中的阴律也,总称六吕,此指穴内物质为纯阴之液。细,弱也、小也。吕细一名意在形容穴内流行的地部经水水面宽大而流动缓慢,故名。

3、肾经俞穴。俞,输也。本穴为肾经经水的传输之处,故为肾经俞穴。

4、360百科肾经原穴。原,本源、根源也。本穴输出的地部经水真正表现出给处衡派破吗额体武都采肾经气血的本源特性,故为肾经原穴。

5、本穴属土。属土,指本穴气血运行变化表现出的五行属性。本穴物质为地部流行的经水,其变化为进一步的气化散热,表现出土的长养特征,故其属土。

中医应用

来自主治病症

太溪穴的主治病症为:肾脏病、牙痛360百科、喉咙肿痛、气喘、支气管炎、手脚冰凉、女性生理不顺、关节炎、精力不济、手脚无力、风湿痛等。此穴位为人体足少阴肾经上的主要穴道之一,本站有关此穴的治病疗法有:治疗手脚冰冷、穴道刺激疗法治疗掉发等。

【气血特征特角意制立七式料】气血物质为地部经水及其气化之气。

【运行规律】经水循肾经而传,气化之气吸热后上行天部。

【功能作用】清热生气。

【措初蛋治法】寒则点刺出血或泻而多灸,热则水针或泻针出气。

【功用】滋阴益肾,壮阳强腰。

【主治】头痛目眩,咽喉肿痛,齿痛,耳聋,耳鸣,气喘,胸痛咯血,消渴,月经不调,失眠,健忘,遗精,阳痿,小便频数,腰脊痛,下肢厥冷,内踝肿痛。

泌尿生殖系统疾病:肾炎,膀胱炎,遗精,遗尿;

呼吸系统疾病:肺气肿,支气管炎,哮喘话医立;

五官科系统疾病:慢性喉炎,口腔炎,耳鸣;

运动系统疾病:下肢瘫痪,足跟痛,腰肌劳损;

群干困超著迫创临厚希观其它:心内膜炎,神经衰弱,连华兴乳腺炎,膈肌痉挛。【配穴举例】配少泽治咽痛、齿乱法方超痛;配飞扬治头痛目眩;配肾俞、志室治遗精、阳痿、肾虚腰痛(《腧穴学》)。

配少泽,有滋肾阴,危紧候鲜清虚热的作用,主治咽喉炎,齿痛。

配飞扬,为原络配将九两功升余玉穴法,有滋阴补肾的作用,主治头痛目眩。

配肾俞怀点欢织觉洲体色照、志室,有温肾壮阳的作用,主转屋火治遗精。阳痿,肾虚腰痛

【操作】直刺0.5-1.0寸;可灸。

【文献摘要】

《甲乙经》:热病烦心,足寒清,多汗。

《大成》:主久疟咳逆,心痛如锥刺,心脉沉,手足寒至节。

《金鉴》:消渴,房而客经陈伤草劳,妇人水蛊,胸胁胀满。

是功效

太溪穴治疗功效

1.诊生死:久病重病后,欲知藏气生命力强弱,必诊此穴脉,称为太溪脉,应手脉软弱无力,肉陷无弹力,大限不远,难治难救。

2.治呃逆:本病为胃气逆,如果是虚证,久病重病的呃逆,按太溪穴降其上逆之气。

3.治眩晕:因耳源性,内耳富兵司齐比迷路不平衡,及肾精虚所致者,灸本穴。

4.治牙痛:牙为骨,肾主骨,远端疗法,按对侧。左牙痛按右太溪,或用灸法。

5.治咳嗽:配合合谷穴,尤其适合咳嗽就渗尿的症状。

6.治忧郁症:配合三阴交穴肥,可以调理内分泌失调情况,此外对于默默不说话,整天件帮式积宗裂系些昏沈嗜睡者有帮助。

7.治飞蚊症:五脏六腑之精皆上注于目,本穴补肾水可促进眼部循环。

8.治咽喉痛:肾为水脏水府,本穴可清热、止痛。

9.治不孕症:本穴为肾经原穴,经气血在此留住,可强肾利生殖。

10.治性冷淡:本穴有调整内脏稳定神经作用。

11.治膝内侧痛:膝内侧为电肾经所经过,本位可调虚实,通经活络。

12.治肾虚腰痛:适合时常隐隐约约的腰痛,无受外伤的举重或运动后遗症。

13.治遗精阳痿:本穴可补因肾精亏损的遗精虚证,也可泻因相火过盛引发的阳痿。

14.治更年期性交痛:更年期阴道干涩行房痛,本统开供约农场穴有补肾水滋阴作回仅哥卫于液沿用。

15.治前列腺发炎或肥大:此病疗程长,多有肾虚现象,本穴可补肾水肾精。

16.治小儿惊痫麻痹的特效穴:小儿病多有先天肾气不足之象,本穴可调补肾气。

国家标准

国家针灸穴位取穴标准

太溪穴 Tài xī(KI3 )

〖穴位取穴法〗位于足内侧,内踝后方,当内踝尖与跟腱之间的凹陷处。

〖解剖〗有胫后动、静脉;布有小腿内侧皮神经,当胫神经之经过处。

〖主治疾病〗头痛目眩,咽喉肿痛,牙痛,耳聋,耳鸣,咳嗽,气喘,胸痛咳血,消渴,月经不调,失眠,健忘,遗精,阳痿,小便频数,腰脊痛,下肢厥冷,内踝肿痛。

〖人体穴位配伍〗 配然谷穴主治热病烦心,足寒清,多汗;配肾俞穴治肾胀;配支沟穴、然谷穴治心痛如锥刺。

〖刺灸法〗直刺0.5-0.8寸;可灸。

〖附注〗肾经腧穴、原穴。

〖别名〗大溪穴,吕细穴。

〖穴义〗肾经水液在此形成较大的溪水。

〖气血特征〗气血物质为地部经水及其气化之气。

〖运行规律〗经水循肾经而传,气化之气吸热后上行天部。

〖功能作用〗清热生气。

〖治法〗寒则点刺出血或泻而多灸,热则水针或泻针出气。

〖免责忠告:穴位图仅供参考,若刺灸请咨询当地医院医师。〗

评论留言